<インスタライブ>濱田祐史「写真集について...」

2020.11

Interview

PGI インスタライブ

濱田祐史「写真集について…」

2020年11月に開催された、オンラインブックフェア、VIRTUAL ART BOOK FAIRにて、インスタライブのトークイベントを開催しました。

写真家の濱田祐史さんをお招きし、自身の写真集について色々とお話を伺いました。

聞き手:PGIディレクター 高橋朗

PDFはこちらから → PDF

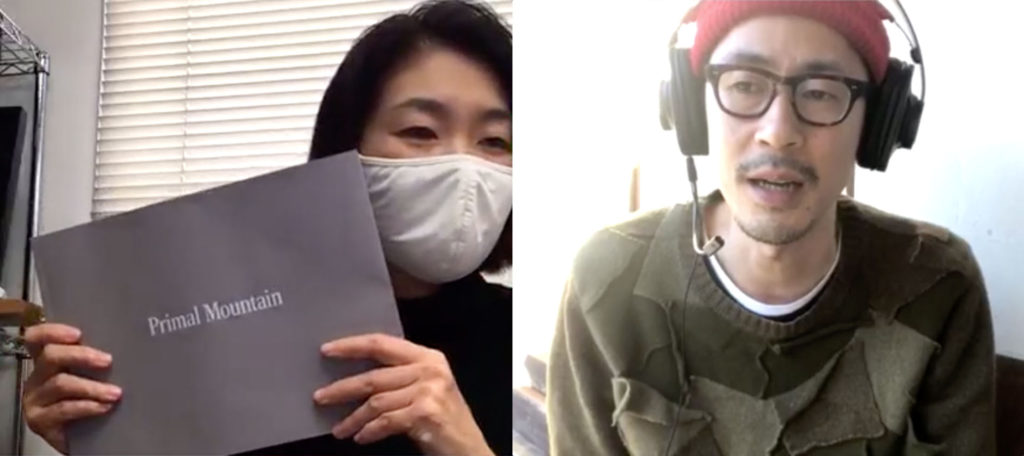

インスタライブ 、スクリーンショット

高橋 朗(PGIディレクター、以下、高橋):今日は、写真家の濱田祐史さんに、『Primal Mountain』(torch press 2019)と、『BRANCH』『KIGUMI』(lemon books 2015)と、『Broken Chord』(PGI 2017)と『C/M/Y』(Fw:photography 2015)について、お話いただこうと思います。

濱田 祐史(以下、濱田):これはブックフェア(VIRTUAL ART BOOK FAIR 2020)のスピンオフ的なインスタライブなので、作品の話を含めながら、「どういう本なのか?」という話ができたらなと思っています。

『Primal Mountain』について

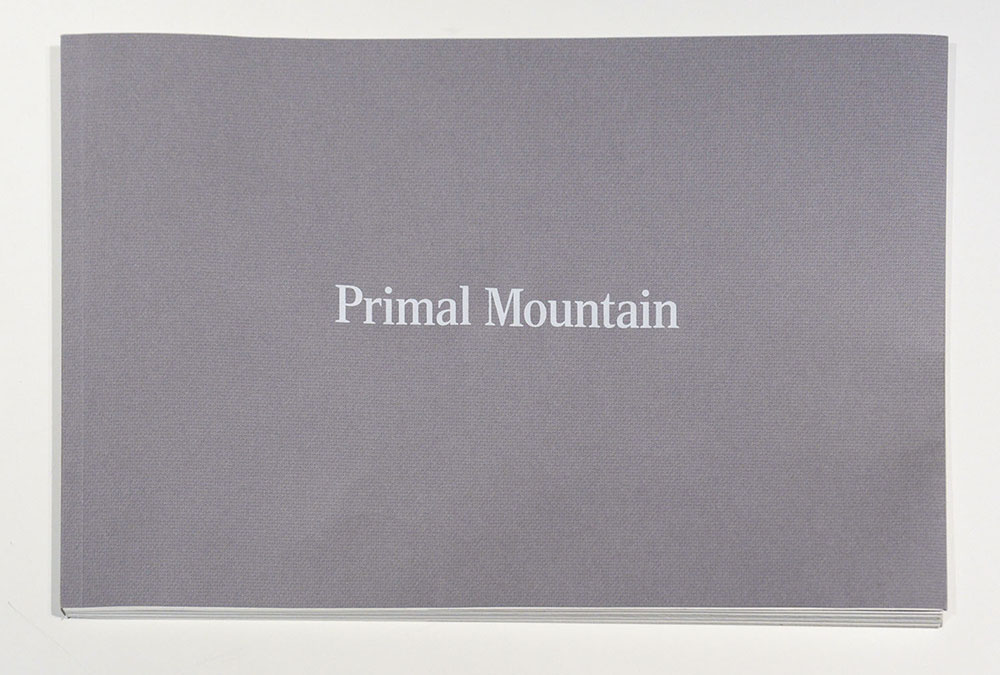

『Primal Mountain』(torch press 2019)

濱田:まず「Primal Mountain」は、実在する本当のものと虚構の世界、ファンタジーとが入り乱れた作品です。この作品では、僕がアルミホイルでくしゃっと作った山を、東京の空をバックに撮影しています。「もの」を撮っているのか、「風景」を撮っているのか、というのが一つの問いとしてあるのですが、僕にとってはこれは風景です。このアルミホイルの歪みに陰影と稜線が生まれることによってみんなの頭の中にある「山らしいもの」の印象が立ち上がってくる。実際には、これはアルミホイルなんですが、その印象が立ち上がれば山と言っても良いのでは?と思うんですよね。そういったことが写真の機能として、すごく重要なんじゃないかということを考えて制作した作品です。写真に写っているものの価値よりも、人間の想像力を信じて、なにかみんなでひとつの形を作れないだろうかというのが、この「Primal Mountain」の狙いでもあるんです。

写真集『Primal Mountain』より

高橋:この作品は、PGIで初めて個展を開催する前の2011年に作られた作品ですが、写真集は2019年に出されています。

濱田:2011年に日本では東日本大震災があってどの情報が本当かわからなくなりました。今もCOVID-19があるので、同じような状況と言えるかもしれない。流れている情報と現実には必ず誤差があるし、真と虚が間違いなく入っている。だからこそ人為的なことをやりたかった。あと、身近なものをポップに昇華したかったのもあってアルミホイルを選んでいます。

それで2019年の暮れに東京都写真美術館の「至近距離の宇宙」というグループショウにこの作品を出すことになって本を作りたいと思い、グラフィックデザイナーの田中義久さんに相談しました。そこで、部分と全体をこの中にいれたいんだという話をしたんです。パッと見は普通の写真集でありながら、この本自体を創造と還元の循環の構造を持ったものにしたいと。それを実現するために、山折りと谷折りの袋とじをバインディングして、山を登って降りるような造作にしました。普通の写真集に比べて見にくい作りになっていて、指のかかりが悪い。めくろうとすると必ずどこかで引っかかっちゃう。でも引っかかるということは、「視覚の引っかかり」というところでもこの作品のテーマのひとつになっているので、すごくいいデザインだなと感じています。

高橋:デザインと作品のコンセプトが響き合ういい本ですよね。次に『BRANCH』と『KIGUMI』について、お話しいただけますか。

『BRANCH』、フィリップ・フラニエール『KIGUMI』について

『BRANCH』『KIGUMI』(lemon books 2015)

濱田:これはスイス南西部のクラン・モンタナ市にて、CMarts協会協賛で開催されたレジデンスプログラムに参加した時の作品です。僕がスイスに滞在して制作をし、スイスのアーティストとして選ばれたフィリップ・フラニエールが日本に滞在して制作をしました。この写真集は二冊組になっていて、その1冊がフィリップ・フラニエールの『KIGUMI』です。これは、日本の古い家屋が、釘やネジを使わず木の組みだけで作られていることに着目して制作されました。彼は日本の木組み職人を訪れて、自然光で撮影しています。お互いの作品を呼応させたいと話していたので、僕はそれに呼応するかたちで、『BRANCH』というシリーズを作りました。滞在先でレジデンスに誘ってくれたオーナー のピッツァモンさんには、国交の記念だから、ここでは山を撮って欲しいと言われていたんです。でも僕はいわゆるポストカード的なアルプスの山を作品として撮るのがどうしてもできなくって、雪山の登り始めから山頂へ登頂して下山し終わるまでの落ちている枝だけを撮ったんですね。落ちている枝をよく見ると、太陽の熱で枝の周りの雪が溶け、重力でぐーっと沈んでいくんですよね。標高によって雪質が違うから沈み方も異なります。それが、雪と木のコラボレーションというか、得も言われぬグラフィックを作っていったんです。僕は何かを加工したりというよりは、なにかを見つけて、それをもとにみんなはなにを想像するんだろう、僕はなにを想像できるんだろうというものの作り方をしています。素材を見つけてそれを提供しているだけというか。だから、雪山自体を撮るのではなくて、雪山の内部にあったものにフォーカスしていくことによって山全体を想像してもらいたいと考えています。

写真集『BRANCH』より

高橋:これも、『Primal Mountain』と同じで田中義久さんがデザインをされていますね。

濱田:そうですね。

高橋:2冊セットになっていますが、フィリップの本は、奇しくも『Primal Mountain』と同じように袋とじになっています。

濱田:実は、それにも意味があって。掲載されている写真の枚数が僕とフィリップで違うんですけど、本の厚みと質量が同じになるようにデザインされているんです。写真の枚数は違うんですけど、この2冊を等価値に見せるために全く同じ重さになっています。

高橋:質量が同じデザインというのは、濱田さんからのリクエストですか?

濱田:いえ、これは田中さんの提案ですね。

高橋:この2冊は、重さについてのシリーズであると考えることもできますね。

濱田:まさにそうですね。

『Broken Chord』について

高橋:では次に『Broken Chord』。これは、はじめてのモノクロの作品集です。

濱田:そうですね。PGIの作家で、原直久さんという写真家がいて。僕は日大(日本大学芸術学部写真学科)在学中に原先生にファインプリントテクニックを教わりました。在学中に白黒をひたすらやっていた反動もあって、それでこれまではカラー作品ばかり作っていました。

これはポーランドのレジデンスで作った作品です。この時は、何かを用意していくのではなく、カメラやフィルム、暗室も全て現地で調達したもので作りたいと考えました。現地にはカラー暗室があると聞いてたんですが、行ってみたら実際には無かったので、この作品は白黒になりました。ポーランドの南西部のヴロツワフという町です。ヴロツワフは戦時中に一度ドイツに占領されたんですけど、その後ドイツが敗戦したことで返還されてまたポーランドになったという、短期間で国が変わった歴史を持つ場所です。その傷跡が今もたくさん残っていて、壁もドイツ式のれんがの上から無理矢理塗り固めてロシア式にしているところが残っています。そこから着想して、僕の記憶と記憶をどんどん重ねていこうというふうに考えました。

「記憶を重ねる」ために、多重露光を使ってスイミングしている広告写真のイメージに、森にあった芝を重ねたりとか、実際にはなかったイメージを作り込んでいます。

《Wroclaw, Poland, 2016》

《Wroclaw, Poland, 2016》

高橋:この写真についても説明してもらえますか?(作品画像挿入)

《Wroclaw, Poland, 2016》

《Wroclaw, Poland, 2016》

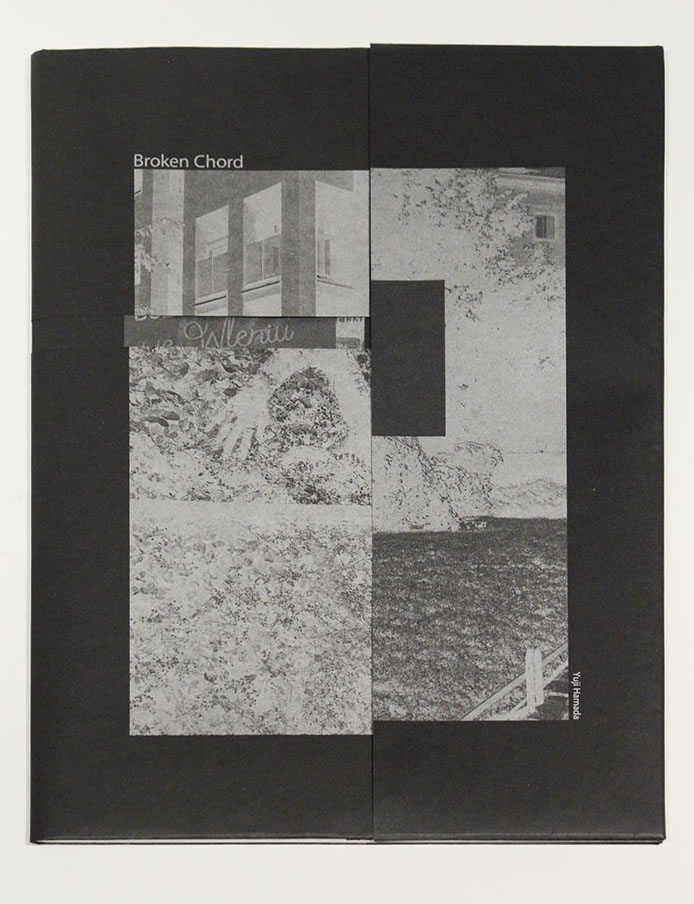

濱田:これは、全く違うイメージのネガを切り刻んでガラスのプレートの上に配置して一枚の紙の上に露光しています。そうすると1枚の印画紙上にこれができるんですけど、ネガを切ってるんで再生できないんです。戦争の傷跡がある地域だったので再生できないという意味も入れたかったんです。エディションが一個しかない、もう取り返しがつかないということを、銀塩でやりたいということもあったので、ネガも捨てました。かといって僕はダイレクトなものがあんまり好きじゃないので感情的な記憶とか、こびりついたものっていうのを新たな形に変えたかった。このブックデザインはアートディレクターの矢後直規さんにお願いしたんですけど、僕のコンセプトを丁寧に汲んでくれていて、僕が撮った写真を解体して折り込んで、表紙は新たなイメージになるようにブックカバーをデザインしてくださいました。

『Broken Chord』(PGI 2017)

『Broken Chord』(PGI 2017)

高橋:掲載しているイメージが12点くらい ですね。

濱田:展示よりかなり点数が少ないですが重要なところは全部入っています。現地の若い子たちと話していると「僕はロシアのスタイルに憧れてる」「いや、ベルリンがやっぱりクールだよ」「いつかこの田舎町から出て行くんだ」「ここにいちゃいけない」、みたいな話をしていて。彼らにとっては重大なことなんだろうけど、日本から来た僕からすれば十分ここでなにかできると思ってしまう。そのうちに、彼らの持つ境界線に対する価値観ってなんだろうと興味が沸いて、チェコとドイツとポーランドの3国の国境になっている場所をあえて1枚でストレートに撮影している写真も入れました。あとは、記憶の混同として作った多重露光、ネガを切り刻んで露光したもの、その3つが入っているので満足しています。この作品から発展させて、いま東京で近いことをやっています。まだ、未発表で制作中ですけど。

『Broken Chord』表紙カバー 展開図

高橋:それはモノクロで?

濱田:モノクロです。楽しいですよ。

高橋:モノクロ、うまいですよね。

濱田:やっぱり原先生です。

石元泰博さんがエドワード・スタイケンの依頼を受けて桂離宮を撮った「桂」という代表作があって、そのポートフォリオセットのプリントを写真家である原先生がやっていたんです。石元さんのためのプリント制作について、僕は原先生が授業の中でお話しされていたのを聞いていたのですが、ハイクオリティなプリントを全く同じように複数枚作るためにすごく工夫されていて、実際のプリントも本当に素晴らしかった。

石元泰博 『桂』 ポートフォリオ

石元泰博 『桂』 ポートフォリオ

高橋:いま(2020年11月現在)オペラシティと東京都写真美術館で石元泰博展をやっていて、その関連で原先生のトークがYouTubeに上がっているので、そちらを見ていただくとわかりやすいですよね。

『C/M/Y』について

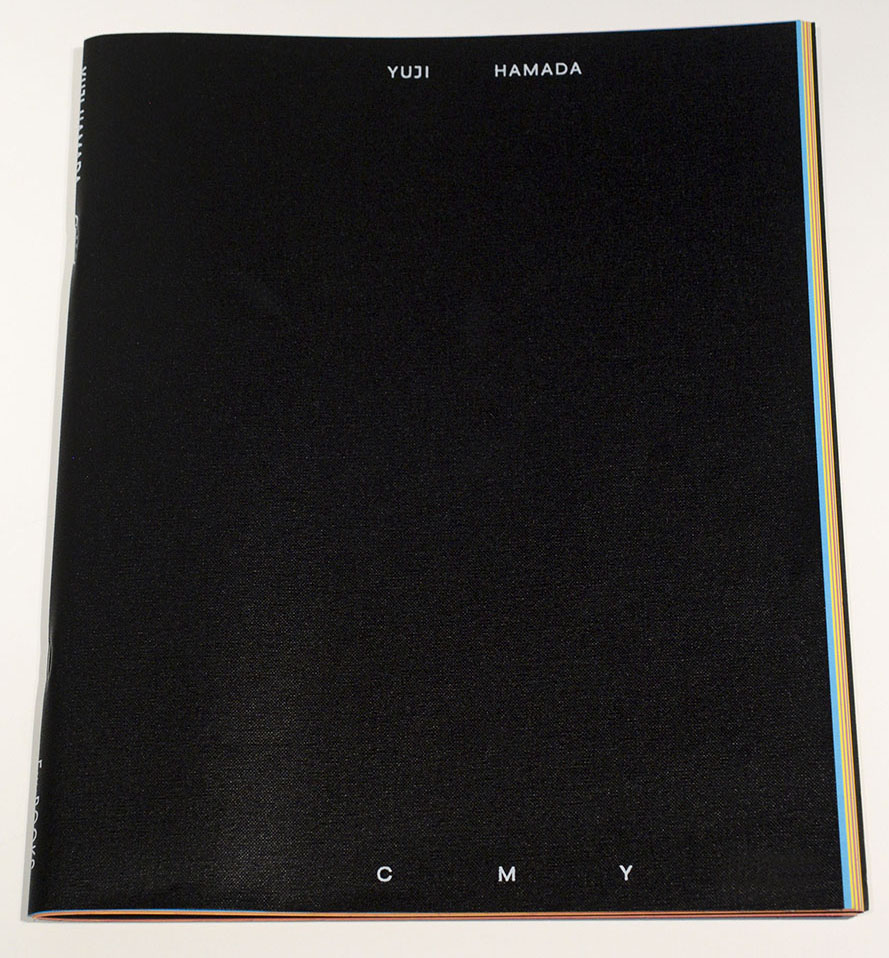

『C/M/Y』(Fw:Books 2015)

『C/M/Y』(Fw:Books 2015)

濱田:石元泰博さんは「色とかたち」というシリーズがあって。僕は石元先生の作品は、「シカゴ、シカゴ」をはじめとして全体的に好きなんですけど、特にこの「色とかたち」というシリーズには本当にびっくりしました。「C/M/Y」を始める前、写真における色の研究をしようと思った時に、この本を見たんです。とてもグラフィカルですし、色に対する追求が深い。これを見ていなかったら、僕の色のシリーズは生まれていないです。

高橋:濱田さんの色のシリーズというのは、「C/M/Y」からはじまって、「R G B」、「 K 」、一旦その3部作で終了しているところですね。

濱田:終了してないけどね(笑)。

高橋:してないの?

濱田:まだ続いちゃってるんですよね…。

高橋:(笑)。で、このシリーズの最初の作品が「C/M/Y」でした。

濱田:最初は、YouTubeで、「pogo」というポラロイドのフィルムをぬるま湯につけてある一定の時間を置くと写真が3色のレイヤーに分かれるっていう動画を見つけました。

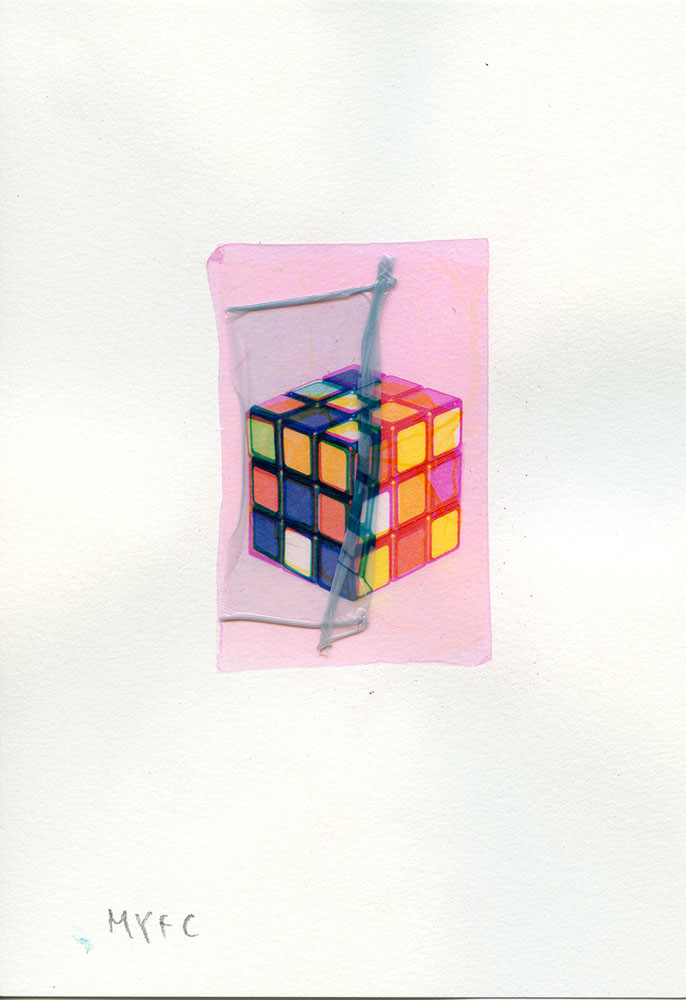

写真が物理的にはがれるというところに魅力を感じて。できあがったものを戻すっていうのが僕にとってすごいうれしくて、これはどうしても作品にしたいと思ったんですよね。で、これはルービックキューブをモチーフにした写真のイエロー、マジェンタ、シアンのそれぞれの層です。この3つが重なると基本的には僕らが普段よく見ている印刷物になります。

《C/M/Y cube》

この作品で僕は、Aっていう写真と、また別のBっていう写真のレイヤーを引っこ抜いて、もう一度重ねています。

当たり前のことなんですけど、シアンとイエローとマジェンタの三色しかなかったのに、重なりによってそこになかった色が出てくるわけです。オレンジだったりとか、紫だったりとか、青だったりとか。ここで発見したのは、すばらしい偶然があるということ。たとえば、このレイヤーがどうしても皮膚みたいに薄いんで、しわができたり破れたりする。でも、このシリーズにおいては、破れるっていうのはネガティブな意味じゃなくて表現なんです。写真って受け身な一面があって、被写体がなければ撮影できない。この世の中にあるものを借りて撮影しているっていう感覚が常に強いんですよね。

この「C/M/Y」でもモチーフの色を借りて、一度カラー写真の原理に立ち返りながら、どういった新しい色やかたちが生まれるのかっていうのを考察したくて制作しました。

高橋:で、この作品が写真集になったんですよね。

濱田:これは Fw: Booksという、アムステルダムのパブリッシャーから出ています。僕は以前からFwの主催者でデザイナーのハンス・グレメンと仕事がしたかったんです。彼が「『C/M/Y』 のコンセプトはわかったから、紙自体の支持体をイエローとシアンとマジェンタにして、それに更に違うイメージと違うイメージをオフセット印刷で重ねたら、また、新しいイメージが生まれてくるんじゃないの?そしたらこの本っていうのは、今まで君がやってきたことをさらに複雑に反芻したコンセプトブックになるんじゃないか」っておっしゃって。そうすると、今度はオフセット印刷の記録にもなるんですよね。新聞がわかりやすいですが、ルーペで印刷物を見ると網点が見えます。でも、この本に関しては、絵があるところをルーペで見てもらうと、網点がないんですよ。なぜなら、3回刷ってるから網がつぶれてるんです。

だからこの本は、ぱっと見た面白さだけではなくてインクのディティールにも表現がある。写真の文脈から離れているんじゃないの?という方もいらっしゃるかもしれないですけど、僕は写真集の表現としては間違っていないと思っています。僕は印刷のことも気になるし、こだわりたい。プリントを作るのと同じで、写真集を作る工程も慢心できない。写真集だからアーカイブするだけでいいとは僕には考えられないかな。高橋さんってそのへんどう思う?写真集に関して。

『C/M/Y』(Fw:Books 2015)

高橋:基本的には、資料だと思ってます。だから『C/M/Y』は、わたしが思う写真集の範疇ではなくなってくる。だからこれを写真集だとは思っていなくて、アートブックとか、コンセプトブックとかっていう感じ。デザインとか造本があって写真集ができていて、その写真集=表現だっていうのはわかってはいるんですけど。やっぱり資料としての重要性のほうが高いですね。例えば、これは8点しか入ってない、となると困っちゃったなあ、というふうになります。いっぱい写真が入ってて欲しいなって。(笑)

濱田:「出さないの?」って言ってたよね、当時。

高橋:特にこの作品は一点物でしょ。だからレゾネみたいなものがあってもいいんじゃないかなとは今でも思ってます。

濱田:若干僕もそう思ってますね(笑)。売れちゃったら残らないから。僕自体ももう確認できないですからね。

高橋:写真って基本は複製可能なものなんだけれども、特に濱田さんは、なにが写っているということと同時にフィニッシュをどういうふうに作っていくか、という技術的な部分がすごく重要な作家で、複製ができない作品も多いから、カタログ的なものは必要だと思ってますね。だから、『C/M/Y』は私のなかでは写真集ではない。

濱田:でもそれは正しくて、PGIってギャラリーの人が「これが写真集だ!」って言ったら結構やばいと思う(笑)。でも僕みたいな作家もいることが、PGIにとっても面白いんじゃないかなと思う。そういうことを許してくれるっていうのが嬉しいし。

高橋:濱田さんは、PGIの作家の中では異色かもしれないけれど、プリントを作れるから。目に見えないものを見えるものに仕上げる力があって、最後までフィニッシュを写真の方法で作っていけるっていうのは、実はとてもPGIらしいというか、私たちが大切にしていることなので、私にとってはすごく大きいですね。