<往復書簡>[森下大輔 – 谷口昌良]

2021.5.15

Interview

往復書簡 [森下大輔 – 谷口昌良]

PDFはこちら → PDF

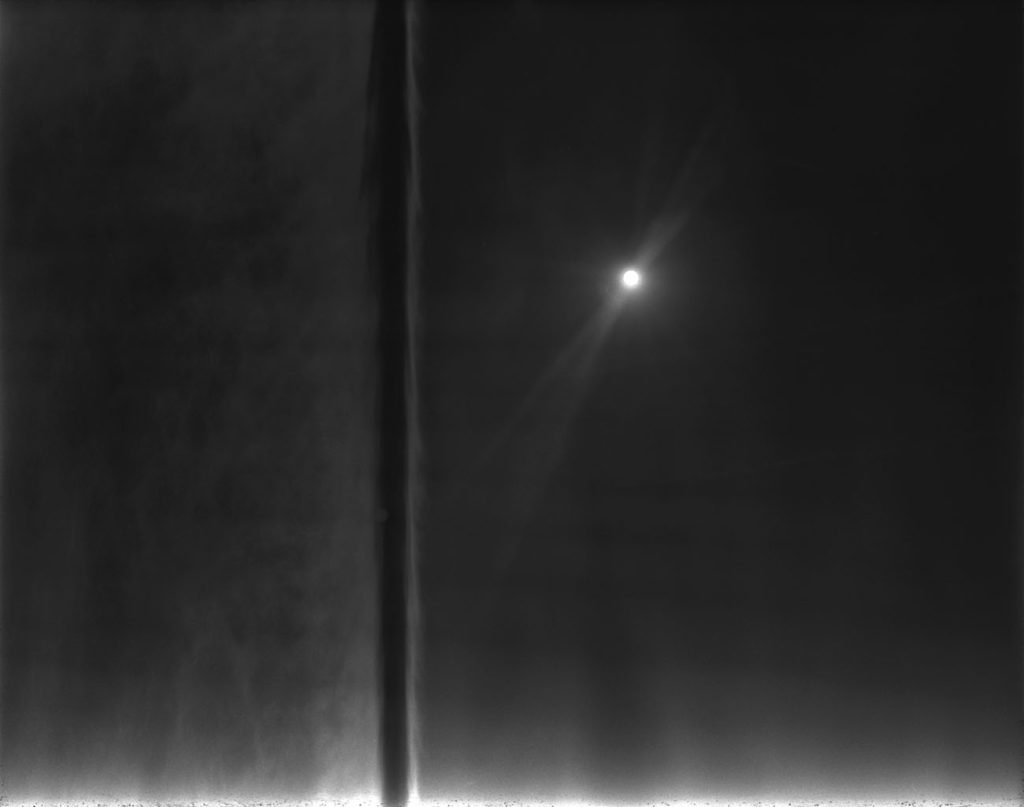

8734.8 ©︎Daisuke Morishita

「空(くう)と遊ぶ」

仏教の哲学の核となるのは、「因縁生起」つまり「縁起論」[1]です。そして、釈迦が滅したあと、多くの弟子が語り継ぎ研究した中に出てきたのが「空論」です。「何も無い状態」を「空」と表し「無」と同様に解釈し、そこに対語として「有」を作り出します。この有無の研究に縁起論を派生させて「存在、認識」を語ってきたのです。本来有無さえ「空」でしょうが。

特に「唯識論」[2]の展開が「空」を引き出します。個人にとっての世界はその個人の表象でしかないという見方です。それは認識の素に五感、六感、潜在意識、阿頼耶識 [ルビ:あらやしき] と言う八識が存在を構成しているのであれば、それらは主観的な存在であり、客観的存在ではない。ゆえにその存在も無常なら消え去るもので、恒久的実体は無い、つまり「空」だということになります。言い直すならば、世界は自己にあり、外界は無いということにもなります。

これを体感することが「悟り」となるのですが、それはロジックで理解するだけではなく身体的に体感して得るものです。ですから言葉や理論では無いのです。釈迦は弟子に向かって一本の箒を持たせて毎日掃除をさせて悟らせたとか、一本のハスの花を差し出して悟らせたという話が色々とあります。簡単に言うと「全ては心でつくられている」ということになり「実体はありません/心の外には物はありません」ということになります。

そういう思考を写真行為に当てはめていくと、どうでしょうか。リアリティーを持ってしかコミュニケーションできないとしたら写真は誠に魅力的な術でしょう。無を確かめる行為でもありましょうし、外界の虚像を有として楽しみ隠喩や方便を語る術ともなりましょう。前述の箒のように。存在と認識に一番不得手な写真だからこそ寄せる期待が高まるのかもしれません。また、事実を伝えようとするあまり、実体を過信して虚無に至ることもあるでしょう。森下さんの作品には、そうした実体の過信は見られずして、逆に疑いの方が大きいようです。実体の狭間に「空」を感じ取っているのだと思いますし、実体の疑わしさがあるからこそ写真と向き合い、確認しているようにも見受けられます。

私は「写真は虚界の霊像」[3]と表現しましたが、その上で森下さんは実体らしき存在に遠近、関係、階調を求めて空白に「空」を埋めているようでもあります。「空を遊ぶ」は茶道にも通ずるかもしれません。「侘び寂び」や「物の哀れ」のような古典的美学に距離を置きながらも、丁寧な現代的空論を誘導しているかのようです。

谷口昌良

「虚数から空へ」

三年ほど前、自分自身の中にある空白のようなものの存在に気がついた当初、これは一体なんだろうかと戸惑いました。プライベートで、大切な人をいちどきに失ったことがきっかけでしたが、時間が経って、傷が癒えた後もその空白は消えることなく、むしろ確固とした存在感を際立たせていくようでした。もしかしたらそれはずっと前から私の中にあったのかもしれません。その時に、これは数学でいう虚数に近い性質のものではないか、という予感がありました。虚数は、量子力学など最先端の分野では、現実世界の運動を記述する上で欠かすことのできない重要な概念です。この、運動を記述する、という考え方に、私は膝を打ちました。私の中に確かにあるにもかかわらず、実際には表現することの不可能な空白の隠喩になり得ると思ったのです。

この気づきの後に出会ったのが、「空 」でした。龍樹 [ルビ:りゅうじゅ]による「空」の考え方は、虚数の概念に得た私の気づきよりももっと徹底していて、世界もない、私もない、全ては無限に広がる相互依存の海の中に生起するのみである、というものでした。面食らうと同時に、肩の力がフッと抜けました。それまで閉じられていた写真制作の回路が、外部に対して開かれた、風通しの良いものに変質したのです。

私が写真に期待しているのは、これは〇〇である、と言明することのできないものの存在を示すことではないかと思います。新しい現実を印画紙の上に生み出したい。これは一見、法外な願望のようですが、実は我々が「空」と遊ぶ時、すでに達成されているのではないでしょうか。

森下大輔

8600.10 ©︎Daisuke Morishita

「唯識論者にとっての写真行為」

『中論』[4] で「空」を言葉で遊んだ龍樹が「光の中に闇はなし、闇の中には光なし」と説いたように、写真は、狭間の階調で遊ぶのでしょう。事物の肯定は自己の中に存在して尚且つ存在したかと思えば過ぎ去るものでしょうから掴みようがないのですね。龍樹が言葉に遊んだのはその形而上の確定が無意味だということでしょう。とはいえ方便を使って形に表したのですから、無を有にする美術にも似た「表現」を形成するわけです。

釈迦以降は言ってしまえば学問です。「釈迦は縁起論を説いた」と言ってもきっと釈迦は黙っているでしょうね。行者が無の境地を悟ったと言うならば、誰がそれを認めるのかという問題です。デカルトの「思うに我あり」は、私には「思うに我なし」と聞こえてきます。有の西洋哲学は無の東洋哲学に対して最終的に「自他同一現象論」としてようやく握手をするようになるのでしょう。

本来の「空」のあり方は形而上学的な零を置くわけでなく、むしろ体現的な無を意味します。ですから「空」という文字さえも否定するのです。「空」を論じるならば確定的な事物は無いわけですから、では何故写真を撮るのか。その意味がわからなくなる時があります。そうした時に森下さんの作品群を見ると、その迷いが鮮明に立ち上がります。

谷口昌良

「世界を肯定するはずの否定」

谷口さんは、写真は「存在と認識に一番不得手」だとおっしゃっていました。そしてだからこそ「期待が高まる」とも。おっしゃる通りだと思います。私が写真行為において重視していることの一つに「体が軽くなる感覚」 があります。写真を前にしたとき、写真の中にスムーズに視線が入り込み、その中を自由に泳げるような心理状態になることです。

写真には目の前にあるものしか写りません。ですから現実(存在)と、今それを見ている私の側(認識)とを行きつ戻りつすることを可能にする視覚的な仕掛けを施すことで、凝り固まった視線や意識を解きほぐすような作品を見せたいと常に考えています。

写真を始めて20年ほど、自分の触れているこの世界の感触を、写真の中に再現したいと願って制作を続けてきました。ところがこの欲望はどこまでいっても両手の間をすり抜けるように逃げてゆく。そこで、自らのうちにある空白を、世界と相即する運動体の一部として捉えなおすことで自分の写真がどこから生まれてくるのかを問うてみました。すると、写真とは、制作の終点、実体の結実ではなく、世界という外部と私との、終わることなき映発を記述する像なのではないかと考えられたのです。

谷口さんが私の作品に疑いや迷いを感じられるというのはおそらくその辺りに理由があるのではと思います。私は自他の境を曖昧にするために、定まった価値観を疑い、常に迷い続けるということを大切にしています。なぜなら、事物でない、私でもないという否定の所作が無限に続く「空」は、深いレベルで世界を肯定しているはずだからです。

森下大輔

「カメラとチューラパンタカの箒」

チンパンジーやゴリラは人の10倍もの遺伝子継承量が多いのだそうです。ホモ・サピエンスとして人間は最後の(新しい)動物として遺伝子継承の量が少ないがゆえにアートというものがあるのではないか、という事を吉田憲司氏[5]がおっしゃっていました。その一方、人間が人間を客観的に見ることは、(見ることができるのは)智慧という何かが(点が)あるからではないかと思う時、自己・他者(主体客体)において第三の他者の存在を想像します。これを神仏などの大きな他者として私たちは、創造性と宗教性の往来をするのかもしれません。

その内に収まるのが唯識の発達であり、それを論ずるが故に「空」という概念の収まりが心地良いのかもしれません。それをさらに考えると死する物体は他者の心(識)で見ている(五感を通して認識している)のでしょうから、自他両者の物体があろうとなかろうと変わりはない、ということです。そこで出てくるのが「霊」というもので、その危うい存在を表しているのでしょう。そう考えると写真行為というのは「霊写」にすぎないでしょうし、さらに思えばそれも無常故に過ぎ去るものにしかすぎません。自己表現という虚しさからの解放がそこにあるのでしょうし、ある意味写真は崇高な戯れと化する行為かもしれません。

被写体という事物事象の自他の認識にすがることなく三昧する森下さんは、とりわけチューラパンタカ[6]の箒のように、釈迦から与えられたカメラという術があるかのようです。そして「問い続けよ」と言われんばかりに宿命を負わされた一人の人なのかもしれません。

谷口昌良

「一人きりの宗教」

ある個展会場で行った対談の場で、自分の写真行為について尋ねられた際「一人きりで宗教をやっているようなもの」という言葉が口をついて出ました。咄嗟のことで深く考えなかったのですが、谷口さんの「人間は第三の他者を感じつつ創造性と宗教性を往来する」という言葉を受け、その時のことを思い出しました。人の遺伝子継承量が類人猿のそれと比して極端に低いというお話は、人類の進化と、それに伴走するかのごとく増大する心の欠落感との関係を言い当てているようです。芸術がそのような欠落感とともに在るとすれば、写真は何をしたらいいのでしょうか。

写真家は目の前の被写体と交叉しつつ、「体現的な無」の中で作品を生み出します。今回の個展「Dance with Blanks」で選ばれた作品も、多くはそのような経路を通じて生まれました。この過程は、ものすごく個人的で、身体的であるにもかかわらず、そこで得られる感触が自分ではない誰かに委ねられているという実感があります。あくまで具体的に行われる写真行為が、まるで自分のことではないようで、ああ、いま何かが自分を通り過ぎて行ったな、という感触だけが残るのです。現実との共振が余韻を響かせるのでしょう。これはひょっとすると、谷口さんが言うところの「霊」にも通じるのかもしれません。

そのような制作態度に私を導いたのは、谷口さんがチューラパンタカの箒の例えで指摘されたように、写真は絶えざる問いであり、終わることなき戯れであるという真実です。「空白」が孕む問いや戯れが、まだ見ぬ第三の他者に届くよう、写真行為と「空」の埋まらない矛盾を満たすことなく踊り続けるしかないのです。

森下大輔

8785.5 ©︎Daisuke Morishita

「虚界の中の虚像」

写真でも絵でもない有機な粒子を見つめる時、虚界の中の虚像が無価値かつ等価値に現れ、虚無な世界を立ち上げる。それよって先の龍樹のごとく虚写していることが「踊れ」と晴れやかな気分に誘ってくれているように思えます。崇高なものへの「願い」や「祈り」が見えてくるようで、求願がそのハレを作るのだとも思うのです。

しかしながら、事物を写し取るという妄想を抱いて写真に接する危険があるとすれば、被写体という事物の存在の不可思議を論じることなく肯定するという躊躇のなさが大きな問題だと思うのです。森下さんは「写真とは、制作の終点、実体の結実ではなく、世界という外部と私との、終わることなき映発を記述する像なのではないか」と書いています。さらに「空白と踊る。空白を踊れ。空白を満たすことなく。」と歌う森下さんは、「存在」の在りようをよく分かっているからこそ「空」に遊べるのでしょう。私としては、外界すら自己の認識と結びつくものだと考えると存在のあり方が疑わしいのですが、くすぐったい境界に揺らぐことはこれからも問い続ける大海となってくることでしょう。被写体実存主義者には難解かもしれませんが、写真興味は正にそこにあるのだと思うのです。

森下さんの言葉は「事物でない、私でもないという否定の所作が無限に続く『空』は、深いレベルで世界を肯定しているはずだからです。」と続きます。共感する私としては、作品を作ることは、大きな他者に供養として捧げる行為なのかもしれないと思っています。そこには創造の根源に近づく何かを感じざるをえません。私たち愚者の混迷をさらけ出すことで「空」として成仏するのかもしれません。審美的に見て森下さんの空白はそうした求願が込められた「空」の形なのでしょう。

谷口昌良

[1] 仏教真理における「一切は原因と結果で生じとどまることなく変化している」という考え。

[2]「一切は感覚や識でつくられた現象、表象(イメージ)である」という考え。

[3] 谷口昌良・畠山直哉『空蓮房ー仏教と写真』(赤々舎、2019)128-130頁。

[4] 2〜3世紀にインドの龍樹 [ルビ:りゅうじゅ、ナーガルージュナとも呼ばれる] によって書かれた「中論」は、サンスクリット語で詩の形をしていたと考えられる。原文は現存せず。

[5]文化人類学者(1955-)、国立民族学博物館館長(2017-)。

[6]釈迦仏の弟子の一人。また十六羅漢の一人。周利槃特 [ルビ:しゅり・はんどく] とも呼ばれる。釈迦から箒を渡され日々掃除するところから悟りを得たと言われる。

森下 大輔(もりした だいすけ)

1977年生まれ。2005年、「重力の様式(新宿ニコンサロン )」でのデビュー以来、一貫してモノクロ銀塩写真を用い、写真の純粋性を追求している。個展を中心に作品を継続的に発表しており、その作品の迫真性や、観客の想像力に訴える力量には特筆すべきものがある。

近年は個展だけでなく写真集による表現にも意欲的に取り組んでおり、2017年から、自身が主宰する写真集レーベル、asterisk booksより三冊連続で写真集を出版している。asterisk booksでは自身の写真集だけでなく、編集を担当し、千葉桜洋「指先の羅針盤」、Abe Mariko「Voice of a bird」を出版している。

デジタル全盛の昨今において、フィルムと印画紙による銀塩プリントの可能性を追求し、鑑賞者の視覚的、身体的な感覚の深化に与することで、社会的な視覚文化の涵養に貢献している。2021年1月にはそれまでの活動が評価され、第19回千葉市芸術文化新人賞奨励賞を受賞。

谷口 昌良(たにぐち あきよし)

長応院住職。空蓮房房主。写真家。

作品集に『写真少年』シリーズ、写真家・畠山直哉との共著書に『仏教と写真』(赤々舎刊)、最新作に谷口の写真に詩人・石田瑞穂の書き下ろし詩作の入った詩画集『空を掴め』がある。

https://www.sfmoma.org/artist/akiyoshi_taniguchi/