<インタビュー>楢橋朝子

2023.3.13(月)

Interview

楢橋朝子 インタビュー

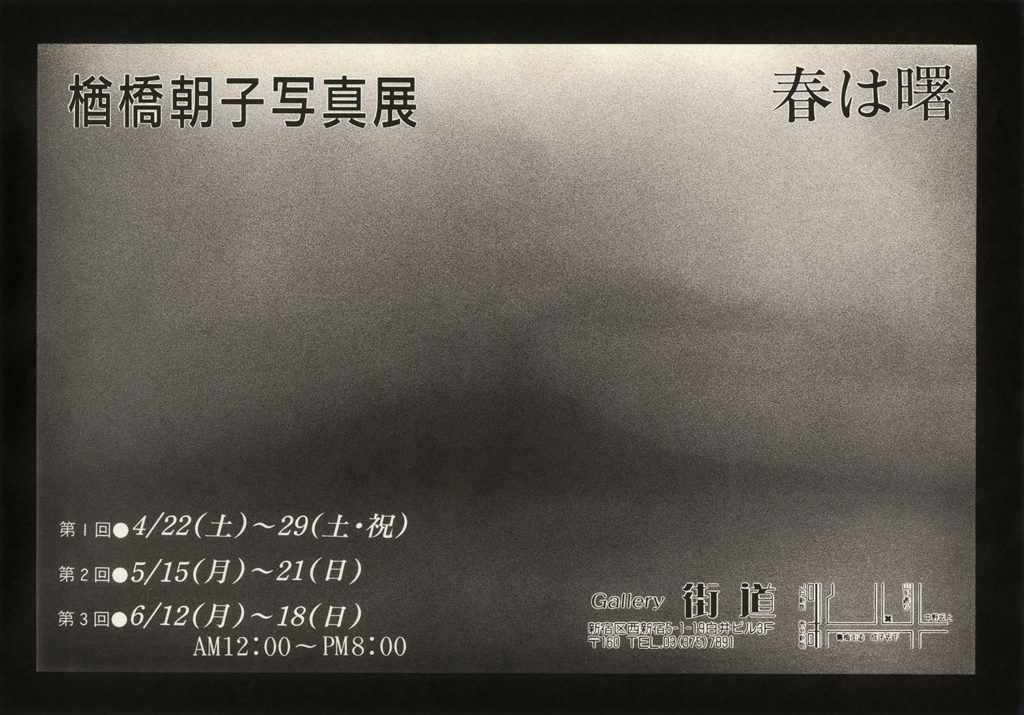

楢橋朝子作品展「春は曙」

会場 PGI

会期 2023 2.1–3.18

聞き手・構成:ヒントン 実結枝(アート・リサーチャー)

楢橋朝子さんは、国際的に活躍する写真作家です。

1986年から2年間、早稲田大学在学中にフォトセッション(Foto Session)*に参加。同グループでの写真展や出版活動を経て、1989年にギャラリー街道で初個展「春は曙」を開催します。卒業旅行で訪れた九州、沖縄をはじめ国内で撮影された「春は曙」は当時、3回連続で展示されました。

1990年には、自身の発表の場としてのギャラリー03FOTOS(ゼロサンフォトス)をオープン。2001年まで継続して年数回の展覧会を行いました。1997年、初写真集となる『NU・E』(蒼穹舎)で日本写真協会新人賞を受賞。この頃からカラー作品に取り組みはじめ、2003年、『フニクリフニクラ / funiculi funicula』(蒼穹舎)を出版。特に、水中から陸上を撮影した『half awake and half asleep in the water』(Nazraeli Press、2007)が国際的評価を得て、以降、毎年のように国際展に参加。作品はサンフランシスコ近代美術館や東京都写真美術館など世界の主要な美術館に収蔵されています。

現在、写真集『春は曙』(オシリス、2023)の出版と時期を合わせ、写真ギャラリーPGIで展覧会「春は曙」を開催中です。原点ともいえる本作を、自身の手によるモノクロニュープリント*で再構成した展示となっています。

作家活動の初期から現在までの継起的な流れについて、2月15日、PGIでお話を伺いました。

*雑誌「写真時代」の企画として誌面で参加者を募り、2年間、月一回の例会を森山大道の講評で行った。86年、87年に一冊ずつ写真集を刊行した。

*展覧会などの目的に合わせ、ネガやデータから新しく制作されたプリント。

——「春は曙」の当時と今

ヒントン 実結枝(以下、H):PGIでの「春は曙」は30年前のネガからのニュープリントによる展示ですね。もともと1989年に「春は曙」のタイトルで3回展示されています。これが、作家としての初個展ですか?

楢橋朝子(以下、N):初個展でした。連続展でしたが、3回で完結かというとそうでもないんですよね。「3回」と最初にどこかに書いたから3回に決まったということもあります。その年の後半に、同じタイトルはつけなかったけど、延長でもう3回やっているんです。それも含めて今回は写真集にしたんですよ。

H:89年に計6回にわたって展示した内容が、写真集のセレクト範囲となったのですか?

N:いえ、300点超の当時のテストプリントは全部、展示していようがしていまいが、写真集のセレクトの範囲にした。さらにネガを見直し、10点くらいは新しく焼きましたが、結局1点しか新しく焼いたのは入れませんでした。

H:今回の出版の具体的なきっかけはありますか?

N:写真集の話はけっこう前からあったので、少しずつ整理はしていたんですけどね。私もまとまるといいなとは思っていたのですが、いまさらいつ出せばいいのかわからなくて。PGIの展示が決まって、具体的になりました。

H:「春は曙」展や03FOTOSの頃は、額装の展示よりも、ピンで壁に直接貼る展示スタイルが主だったようですね。

N:そうです、ピンナップが主体です。今の額装の展示を昔の私が見たら、「えーこんなことできるようになったんだね」って言うところです。

H:写真集『ギプス Gips』(オシリス、2018)に、1991年頃の暗室作業の様子が記述されています。セレクションからプリントに至るまで、展覧会ごとにエイトバイテン(8×10インチ)サイズのテストプリントを焼いて、そこから展示用に選び、全紙(18×22インチ)か大全紙(20×24インチ)か、さらに大きいロール紙に焼きなおしていたそうですが、1989年の「春は曙」展の時もだいたいこのような行程ですか?

楢橋朝子「春は曙」展(2023年 PGI)

N:「春は曙」の時はまた少し違うかもしれない。けれど基本的に各回、テストプリントとしてバイテンを100点ほど焼いて、そこから、大伸ばしするものを選んでいました。そんなにおおきい展示会場じゃないから、全紙が12枚、ロールが2〜4枚でしたね。一回の展示では合計16点くらいしか飾れない。

H:確かに、シリーズとしては、枚数が少ないですね。

N:小さい場所だから、数回必要なので連続展になりました。それでも、全紙でやりたかったんだね(笑)

H:今回のプリントサイズは、大全と11×14インチがあります。これは今回どのような経緯で決められたのですか?

N:まず80点くらいを11×14で焼いて、その中から大全にするものを決めて焼きました。自分が大きくして見たいものということになるでしょうか。

H:1989年に展示した頃は、11×14インチは展示プリントとして小さすぎる感覚でしたか?

N:当時使っていたRCペーパーでは11×14インチはなかったように思います。

六つ切(8×10インチ。エイトバイテン、バイテンとも呼ばれる)はテストプリント、四つ切り(10×12インチ)はベタ*、全紙が展示という感覚でした。

テストプリントは「粗焼き」と呼んで、気になるものはとりあえず焼いていました。「春は曙」は3回の各展示分の粗焼きが約100枚ずつあります。

*ベタ焼き。コンタクトシートのこと。

H:今回展示したプリントは43枚あるそうです。この一連のモノクロプリントはご自身でなさっていると聞きましたが、大変高度な技術です。当時と今ではプリント表現の志向に違いはありますか?

N:当時はとても下手でした。暗室とかも独学ですから。ロールの印画紙を、レンズの開放値で「この方が早い」とか言って焼いたりしてたんですよ。

H:下手だったとは考えにくいですね。今の楢橋さんのモノクロ銀塩プリントの芸術性の高さは、いろいろな意味で逸脱している感があり、熟練してます。例えば、グレーを基調とした白から黒へのグラデーションが豊かであるほど良いプリントであるとされる伝統的なモノクロプリントの審美性も持ちながら、黒、白、グレーの配置が見る人の期待を裏切ってくれます。視界にブラックホールのような黒い空間が現れて視線が内側に引き込まれたり、視線が一点に固定されることなくどこか中心の外へ振り払われるような感覚を受けたりして、強烈な鑑賞経験を得られます。また撮影対象の遠近感が極端なため、空間認識に錯覚をおこさせるような、そういった独自のフォーマリティがあります。

PGIのディレクターの高橋さんは、本展の準備にあたって、「春は曙」の古いプリントをご覧になっていますよね?

高橋朗(PGIディレクター、以下、T):当時の楢橋さんのプリントにおけるダイナミズムが感じられました。完璧に綺麗なプリントだからいい、などというのではない良さがある。

H:ぜひ実物を見てみたいですね。今回、大きいサイズのものもご自身で暗室で焼かれているんでしょうか。

N:11×14インチプリントはすべて自分で焼いていますが、大全は12点(うち展示は11点)を焼きました。

H:どのくらいの期間でこの量を焼かれたのですか?

N:焼いたのは去年の夏です。冬の暗室は水温が冷たくてイヤなんです。水洗もうまくいかない。水温が安定している時に終わらせようと思って8月〜10月の間にプリントしました。

H:33年前のネガからニュープリントをご自身で作られ、作られた意欲もスピードもすごいと思います。

N:昔は徹夜で暗室とかやりましたけど。プリントもRC*で、自分の場所(03FOTOS)を持ってからは夜中にプリントして、その場でピンナップして、そのまま展示を迎えるみたいなこともありました。さすがにそれは今は、それもバライタ*ではできないですが。

*RC:Resin-coated paperの略。RCは樹脂加工された印画紙。ポリエチレンなどの樹脂でコーティングしてあるため水洗時間が短い。

*バライタ:紙に下引き層として硫酸バリウムを塗布した印画紙。RCペーパーのようなコーティングがないため、長い水洗時間を要する。

H:今回の展示プリントは、当時の焼き方に近づけようとしていますか?

N:全然、全然。いまのプリントは、当時のを見ながら焼くなんて無理ですから。当時はRCでハイコントラストですし、バライタをそれに近づけるとバランスが崩れる。なのでそれはやめて、いま私がしたいような焼きにしようと思って焼いた。

H:現在の作品はカラー中心ですが、モノクロも継続的にプリントされていたのでしょうか。

N:全くやらない年もあったとは思いますが、だいたい年に1、2度はやっていたと思います。どうしても昔のネガになりますけど。印画紙がどんどん変わっていくのでやりづらくなっていますね。

H:今回の写真集の原稿には、当時のプリントを使われたと聞いています。

N:写真集の原稿の方は、ほとんど当時のものです。新しく入れた1点とラムダ*で焼いた2点以外は。

*レーザー出力を使った印画紙プリント法。

H:そのうちの1点は、PGIのエントランスに飾ってある桜島の作品ですよね。

N:この一枚は大全でうまく焼けず、当時展示したものも破いて捨ててしまった。それで、ラムダに。

H:これは当時のDM*にも使われたイメージですね。

*告知のダイレクトメール

©楢橋朝子「春は曙」展(2023年 PGI)より 、1989年撮影

©楢橋朝子写真展「春は曙」DM(1989年 ギャラリー街道)、日付は第1回〜第3回の展示期間

N:このDMは一枚一枚手焼きで、写植で文字をのせたコピーフィルムを密着で焼き付けています。

H:この明朝体のタイトルが、写真のイメージとマッチしています。コピーフィルムを使ったDMの作り方は主流でしたか?

N:全然。DMのための密着なのに、結局、一枚一枚覆い焼きとかして。

H:すごい手間ですね。ネガが難しいんですね。

N:撮影の露出不足じゃないかしら。ベタ見て何が写っているかわからなかったんですよ。それを焼いてみるとこういうのが出てくるから、それはそれで面白い。

H:面白いですね。

N:30年後まで生き延びるとはなぁ。

—— 撮影地について

H:このシリーズ、ひとつの土地で撮ったものという括りがあったのですか?

N:ひとつの土地ではなく、いろいろな小旅行。都内の特に新宿や家のまわりとかも入ってるんですけどね。最初の3回の個展については、3ヶ月弱の短期間に、撮影旅行と展示があったので、まとめやすさはありました。

H:個展が決まってからの撮影ですか?

N:たしか、細かな日程じゃないですけど決めていたかな。それで、卒業旅行いこうかと、友達が住んでいるところに、別の友達と行ったのが最初でした。九州、沖縄経由で竹富島なんですけど。

H:「春は曙」の中に、楢橋さんの写真全体に通底する原型みたいなものを探そうと思ったんですけど、何かそれも違うなと思いました。根底にはありそうですが。

N:言えちゃうよね。なんとでも。

H:そうなんです(笑)。あえて言うと海、岸壁、火山島など人のいる場所にしては険しい、居心地のよくなさそうな被写体の性質が、私が馴染んでいる時間や場所のスケール感というよりは地質学的なスピードで動いている世界感に見えます。

N:そういうことを考えて撮ったりはしてないんですね。たまたま行く予定になっていたところ、行ったところで撮る。積極的にこういう写真を撮りたいからどこどこへ行こうと考えることはまったくなかった。

H:ご当地感があまりないので、土地そのもののスケール感が前に出るのかもしれません。

N:確かにあまり時間の流れを感じさせるものは写っていないのかなと思いますね。街とかね。ですが、地名を隠しているわけでもなくて。写真集などにも載せています。まぁ後で見直して地名の間違いを直したとかはあるんですけどね。

T:本人でさえ、場所性がわからないようなこともあるということ(笑)

—— 今に続く写真の起点

H:86年頃にフォトセッションへの参加が始まります。その時点で、ご自身の暗室をすでに作っていたのでしょうか?

N:86年に、高円寺で友人たちとシェアしていたアパートが取り壊されるのを機に、フォトセションのアジトが近い北新宿へ移って暗室を持っていました。

H:高校の頃までは、写真以外の美術にご関心があったそうですね。美大を志望して、画家を目指していらした時期もあるとのことですが、どの先生に絵を習いたいというような希望はあったのですか?

N:そういうのは全然なかったです。長すぎたモラトリアムでした。

H:表現活動と呼べそうないろいろな取り組みや、海外へも多く行かれている様子が文献などから伝わってきますが。

N:初個展は1989年、29〜30になる年です。それまでの10年間って結構いろいろあるんだけど写真としてまとめてない。写真家として撮ってないって言う方が正しいかな。大学では、カメラを持っているなら記録してくれとか、舞台撮ってとかね。写真家って何かを記録するという概念しかなかった。友達が撮っている映画のカメラマンとして映画撮影をしたり、ベトナムで戦争の痕跡を撮影したり、そういうことはしていたんですけど、あまり「写真やろう」っていうことではなかったんです。

H:写真への転向は偶然みたいなところもあったのですか?

N:85年に森山大道さんの『犬の記憶』(朝日新聞社、1984)を新刊で見つけて「こんなことやれるらしい」という思いが芽生えた。それまでは、こんなふうに写真で何かできると思っていなかった。今に続く写真を撮り始めたのはやはり、86年のフォトセッション以降。

H:フォトセッションでの集まりは、メンバーの全体的な様子などはどうだったのでしょう?

N:勤めている人が多かったので、学生は雑用もわりとやりましたけど、あまり苦じゃなく気づいたらやってた。

T:フォトセッションには、他に女性はいましたか?

N:たしか最初の年は私を入れて二人。その次の年にもう一人入ってきました。あとの十何人かは男性。

H:86年から参加されて、その時期は写真展はどれほど意識していましたか?

N:86年から年2回くらいグループ展やってはいるんですけどね。だけど会期が短かったのと、みんなバラバラでテーマとか決めてなかったから、一番いっぱい出そうとかそんなことしか考えてなかったから。安直なね。

H:穏やかな外見からは想像できませんが(笑)

N:1987年に、世田谷美術館区民ギャラリーで「変化する6日間」というグループ展に山崎広太、川村浪子などの舞踏(踊)家や、画家や彫刻家にまじって展示しましたが、プロフィールには、「異種格闘技戦」って書きました。こいつはなんか血の気が多いやつだって周りに思われていた気がします。

パンフレット「変化する6日間」(1987年 世田谷美術館区民ギャラリー)

H:「戦い」ムードはどこから?

N:写真は大学に入ってからもマイノリティだったから、どこか、そういう気持ちをもっていたのかもしれないですね。

H:表現活動自体にマイノリティ感は?

N:マイノリティ感はありましたよ。

H:撮影も、セレクトも、プリントも、とくに大伸ばしは体力勝負なので、格闘技にも通じるかもしれません。「一番いっぱい出そう」と思っていたと回想されているところに膨大な量の制作サイクルが感じ取れます。たくさんこなす習慣はどのように身についたのでしょうか?

©楢橋朝子「写真日記」 撮影1986年/展示1987年 59×42センチ

N:大学に入る前から、小さい写真で写真日記みたいなものを作っていました。8.5センチ×12センチで、一箱がたしか1000枚入りだったような(笑)

H:すごい数。

N:だから、焼きの勉強にはなった。絞りなんか絞らず開放でいいので、ちょっと面白そうと思うものはバンバン焼いた。それは訓練にはなったのかもしれない。だから、量を焼くっていうのは、わりと好きだったんですね。

H:独学で焼き始めたのは、フォトセッションより前ですよね?最初に自分の暗室を持ったのはいつですか?

N:暗室は浪人時代に友達と作ったりしていました。浪人時代、マン・レイを見て、こういう写真表現があるんだ、いいじゃんと思っていた。写真を撮影することじゃなく、美術的な興味です。ソラリゼーションってどうやるんだろうとか。そういう興味から、暗室を作った。

H:写真日記はその頃?

N:85年から86年ですね。86年の写真日記は、前述の、87年に世田谷美術館区民ギャラリーで行った「変化する6日間」というグループ展に出した。写真以外の美術家も一緒で、絵画は大きいじゃないですか。だから写真で太刀打ちできるのはいかに小さくするかしかないなと思って。A3見開きで1ヶ月というやり方で、A3のボード24枚に写真を貼っていきました。

H:1ヶ月で30枚?

N:毎日一枚じゃなくて、1ヶ月毎に構成も、一枚一枚の大きさも変えて。

H:グリッド状に並べて類型や時間の経過を見せるような、「コンセプトフォト 」と言った潮流も当時はありますが、それとも違いますか。

N:全然違いますね。その月ごとに面白がってやっていただけで。

H:フォトセッション以前に、写真の表現は始まっていたのですね。楢橋さんは文章もたくさん発表されていますが、この頃は書かれていたのでしょうか。

N:そういうこともやっていたみたいですけど、日記を書くのではなく、写真日記にこの頃興味があった。コンパクトカメラを持ち始めて楽しくてしょうがない。今なら、携帯でやるんでしょうけど。

H:写真で作品制作するのは日常という感じでしたか?

N:制作という意識は全くなかったです。ただ撮ってて楽しい。記録って意識もない。面白がってただけです。それが時間が経つと、記録になっていく。それについては、へぇと思ったりします。

H:印画紙もフィルムも、相当使われるでしょうから、結構お仕事もされていたんですか?

N:写真の仕事というのか、カメラマン的な仕事はあまりなくて、本の校正を学生時代から。手に職をもっていたからそれで一応食べられた。定期収入は必要なので。

H:だから好きな写真を撮れるわけですね。

N:写真で一から食べなきゃとなると、こうはなっていないですよね。

T:商業カメラマンやりながら写真作家をやる人は、このごろ増えたと思います。昔はそれなら貧乏した方がいいという層がいまより目立っていたかも。

—— 作者の存在感

©楢橋朝子「春は曙」展(2023年 PGI)より、1989年撮影

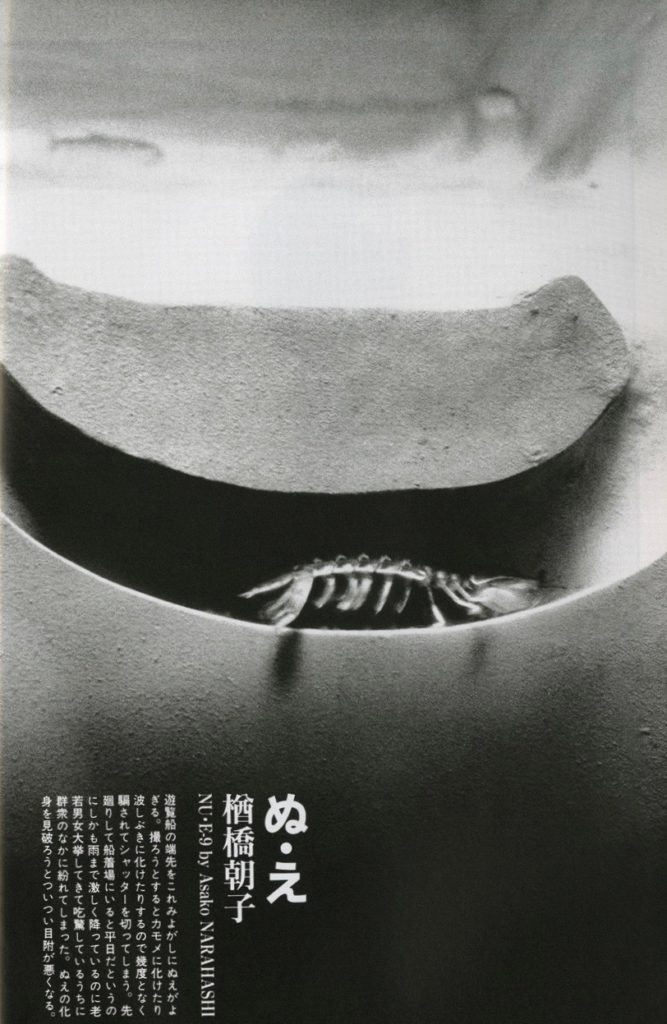

H:今回の「春は曙」の展示に、シルエットですが、セルフポートレートが一点入っています。代表作のひとつ「NU・E」にはああいうストレートなセルフポートレートはなかったような気がします。

N:「NU・E」にもないことはないんですけど。写真集では2点、セルフではないですが写っています。選ぶ対象が多かったので、そういうのは入れないようにした気がします。

H:楢橋さんの姿が見えているのは、撮影者の存在感がストレートにわかる一枚という気がして、少し驚きもありました。

N:でも顔も写っていないですね。

H:自分自身をあえて開示しないような、どこにいるかよくわからないっていうスタイルなのかなと思っていたので。

N:むしろ、「ここにいる感」つよいだろうな、私の写真は、と思います。

T:ここにいる感つよいけどここがどこだかわかりにくい。

H:「NU・E」のちょっとフィクション的世界観から入って「春は曙」を見ると、少し違いを感じます。

N:「NU・E」よりも「春は曙」の方が、どこに行っていいのか、何を撮っていいのかわからないから、なんでも撮っていたっていう感じでした。その中から、この方向をもっとやっていこうって思って「NU・E」になっていった部分があるような気がします。

H:89〜90年代の初頭の作品を見ると、生活そのものが写っているので、作品中に作家としての制作現場や、制作された作品自体が自然と記録されています。そういう入れ子状の作風ですよね。

N:そうですね。

H:日本の写真史上の例でいうと、1971年の中平卓馬のパリ・ビエンナーレの「サーキュレーション―日付、場所、行為」や、79年の北島敬三の「写真宅急便」などが比較可能だと思いますが、そのような、写真の複製技術的な側面や記録性、即時性などをコンセプチュアルに追求している作品は意識されていましたか?

N:ないですね、どちらも当時は知らなかった。パリ・ビエンナーレの「サーキュレーション」のスピード感って、話には聞いても、実際に経験しないとわからないじゃない?パリで毎日やっていた話を聞いて、面白そうだなと思ったことはあるけど、もうやってるんだしなと。そういう方向にはいかなかったですね。私は発表する当てはなくても、毎日は撮る。けれど忘れる日もあるし、その辺はかなり緩かった。だからコンセプチュアルではないんじゃないかな。

H:「サーキュレーション」や、「写真宅急便」の場合、写真が自己言及的に写真論になって、ある種のメディア論が展開されていたように見えます。

同時代というには少し後ですが、楢橋さんの作品は動向としては近いところにあって、だけど決して議論的ではないように見えます。主義主張というより、日本文学に例えるなら随筆に近いというか。

N:そうですね、先人の足跡の大きさに気付くのはもう少しあとでした。

—— ギャラリー 03FOTOS 設立

H:90年に、ご自身のスペースである03FOTOS (ゼロサンフォトス)を作っておられます。グループでの活動から、完全に楢橋さん個人の活動へと移行するのはどうでしたか?

N:一人でやっていけるかは、こわいな、辺鄙な場所だし、っていう気持ちはあった、でも、自分の自由にできる。

H:グループだと、みんなで展覧会のスケジュールを決めたり、DMなどの印刷物つくったり、告知をしたりしますよね。

N:一人だと、だれもやってくれないからね。

DMに関しては、だんだん慣れて、「NU・E」の途中から、半分に折って透明な封筒で送ったりを楽しむようになりました。

H:03FOTOSは、全紙ピンナップだと何点くらい飾れる大きさですか?

N:ヨコ位置でピンナップで10点くらい飾れる壁が左右にありました。

©楢橋朝子「楢橋朝子写真展1991–➂」展(1991年 03FOTOS)、写真集『ギプス Gips』(オシリス、2018)収録

H:03FOTOSで、他の写真家の展覧会もされています。その方々はどうやって誘いましたか?声かけをして?

N:声かけは特にしてません。繰り返し来て「ここでやりたい」という人にやってもらったという感じかな。いつからやってもらったのかちょっと定かじゃないですね。

H:何も展示していない期間も?

N:もちろんあった。暗室にしていたりして。続くと「続くねぇ今回は」みたいに。

H:03FOTOSの前後、参考にしていた展覧会はどんなものですか?これは絶対見る、とかこの人のは絶対行く、とか。

N:自主ギャラリーは顔出すようにしていて、87年にroom 801(翌年FOTO DAIDOに改称)それからPlace Mができてギャラリー街道もその辺でしたか(88年)。毎月に近い形でみんなやっていたし、行けばいろんな情報が得られて溜まり場のようでした。

H:写真集では、何かありますか?

N:87年に深瀬昌久さんがフォトセッションにゲストで来たときに『鴉』(蒼穹舎、1986)をご本人から買いました。

H:自分の手でプリントし、それを自分の作ったギャラリーで見せる。プリントしてその翌日にはもう展示ができる。どのようなスパンで展示していくかも自分で決める。芸術家としてそこまで自分でコントロールでき、プロデュースできるというのはなかなか例がないと思います。

N:プロデュースっていうことじゃなくて、やってくれる人がいないからやっているっているだけという感覚です。締め切り前に、DM送ったり、カメラ雑誌に情報を送らないと人が来ないじゃないですか。5日間あけていても一日一人、二人しか来ないというのではさみしいので、前倒しを覚えた。本当はこういうこと得意じゃないんだけどなぁ、みたいな感じで(笑)。友達の印刷所とかで案内状作ったりして。

H:時代背景として、作家自身が中心となって展示スペースを運営するという、いわゆる自主ギャラリーの文脈があり、楢橋さんが03FOTOSなどで活動し始めた頃は、その第二次ブームにあたるとのことですが、グループでの運営ではなく03FOTOSのように、個人のギャラリーって他にどれくらいあったのでしょう。

N:亡くなられた八戸の中居さんのギャラリー北点や、福島の方や、江戸川区の方にもありました。

T:もっと後ですが、ロマンスとか。

N:ありましたね。旭川に。地方とか把握しきれないですね。例えば喫茶店とかバーのような所も含めると把握しようがない。

H:販売に関して、03FOTOSはどの程度のマーケットを想定していたのでしょうか。自主ギャラリーにもいろいろな形態があって、程度の差はあれ販売を前提としているところも多かったはずですが。

N:全く想定していません。値付けをしていなかったし年に一人くらいプリントを買いたいという人が現れてびっくりしたりです。

—— 「NU・E」と「ぬ・え」

H:03FOTOSのオープンから2年後、長期シリーズ「NU・E」を発表されます。92年に撮影が始まり、97年に写真集『NU・E』(蒼穹舎)として出版されたシリーズです。17回も展覧会をしていますね。

N:定期的に発表はしたいのだけど、タイトルを毎回つけるのはめんどうくさい。タイトルごとに理由をきかれるのもうっとうしい。ならば、番号を振って行けばいいっていうので始めたんです。17回も、実は決めたわけでもなんでもないんですよね。

H:その方法に行き着いた。

N:そういうやり方は多かったですよ。ぬえって言っとけば、ぬえっていないわけだから、なんでも入れてもいいじゃない。毎回同じようなイメージもあれば、え?こんなのが?みたいな。

H:そう思います。写真集の途中で、これもぬえ? みたいな、自分のイメージしていたぬえと全く違う写真が出てきて、それが面白いです。最後は、どのように終わりを決めたんですか?写真集にするのが目的ですか?

N:ずっと、これやってるのもちょっとなーと、写真集にもともと興味はなかったんですけど、でもまとめないと終らないから。写真集にまとめるのを機会に別のタイトルもまた考えなきゃなとなる。

©楢橋朝子「ぬ・え」(「日本カメラ」1995年10月号)

H:95年の一年は、「日本カメラ」誌で、平仮名の「ぬ・え」というタイトルで連載をされています。何冊か持ってきました。文章が入っています。写真展ではこういう文章は?

N:入れないです。「ぬ・え」のときは、それがカメラ雑誌デビューだったんですけど、谷口雅さんに、カメラ雑誌に持ち込んだら?ってすすめられて。試しに「連載ならやってみてもいい」と言ったら本当にそうなった。

H:文章が面白い。作者の楢橋さんが正体のわからないぬえを探すんですが、自分でもよくわからなくて自分で自分にぬえってなんだみたいなツッコミを入れている文章なんです。

N:フォトセッションで2回くらい冊子を作っているんですよ。その時みんなに、森山さんのアドバイスがありまして。とにかく文章入れた方がいいからって。

H:ではその時に学んだ文章の入れ方に近い?

N:そうですね、文章を書いた方がいいというのは本当にいろんな人が言っていて、気づけばインプットされていました。

H:翌月にむけた写真と文章を、編集者のところへ持っていったのですか?

N:持っていきましたね。2ヶ月前くらいに納品するんですけど。

H:「NU・E」ってコメディだって、実はこれ読んで初めて気づきまして(笑)。コメディとか言っていいのかわからないですけど。

N:いいですよ。そうか、写真集は文章がないから、怖いのか。

T:そうですね、シリアスに見えるかもしれませんね。

H:シリアス?ギャグ?どっち?みたいなのもたまにありますけど。

N:文章ってやっぱり方向性を決めちゃうから。雑誌で見せて、今回はこう書きましたっていうのだったらいいけど、作品集ならやっぱりなくてもいいかなって。

H:コメディタッチの「ぬ・え」はこの連載の中でだけ存在している。独立しているみたいな。そういうものかな。やっぱりこの、大衆向けのカメラ雑誌という媒体に出てからメインストリームの作家になったみたいな印象はありましたか?

N:メインストリームだなんて思ったこと一度もないですよ。

一同:(笑)

N:生涯かけて主流だとかメインストリームだとか王道だとかいうところに一歩も入ってないっていう自覚なら、あります。

一同:(笑)

T:第三者から見ると、そして今現在から見ると、「half awake and half asleep in the water」からですね。「NU・E」「フニクリ フニクラ」までは、みんなが大事にこっそり楽しむ作品という感じ。

N:『NU・E』出したときかな、お父さんがファンですって言われて。

H:本を出すとそういうことがでてくるんですね。

N:そうね多少は。

—— 美術館で展示すること

H:1995年「日本カメラ」誌で「ぬ・え」を発表されて、そして翌年の96年3月に石内都さんとの同人誌というか個人雑誌「FOTO MAGAZINE main」誌 (以下、「main」)を創刊していらっしゃいますね。

N:創刊は96年ですが、準備期間を入れたら95年からになりますね。

H:同じく95〜96年に、川崎市市民ミュージアムの企画展「現代写真の動向 Another Reality: Aspects of Contemporary Photography 1995」に出展されているので、活動の場が広がっていくように見受けられます。その後、97年に『NU・E』を自費出版し、それが評価されて日本写真家協会新人賞を受賞。98年には、東京国立近代美術館で企画展「写真の現在 Photography Today-距離の不在」に参加しています。大きなイベントが続いています。

N:03FOTOSで個展をやりつづけたおかげなのか、以降、美術館の企画などは来るようになりました。

H:80年代〜90年代頃、日本では、写真を専門的に扱う美術館*が次々と開館しました。写真家にとって美術館ってどんな存在でしたか?

*1988年の川崎市市民ミュージアム、1989年の横浜美術館などに代表される、写真部門をもつ美術館が開館。また、数年の準備期間を経て、1995年に写真に特化した東京都写真美術館が開館。

N:ホワイトキューブを嫌う写真家もいましたけど、大きいところで自分の写真を見たいという考えは、当然といいますか、私はそう思っていました。

H:総合美術雑誌で組まれた写真特集の多さなどから、この時期、従来の「写真」の枠組みの外で、写真が大きく注目されるようになっていったことがわかります。

90年代に楢橋さんが参加された美術館企画展「現代写真の動向 Another Reality: Aspects of Contemporary Photography 1995」や「写真の現在 Photography Today-距離の不在」のテーマや作家陣をみても、キュレーターが、同時代写真を評価する上で、同時代的なコンテクスト化をするため尽力したのが伝わってきます。楢橋さんは、ご自身の作品がコンテクスト化される立場になり、自作の見方が変わるみたいな経験をされましたか?例えば個別の作家による作品同士が並べられることによる新しい見え方や、そこで生まれる様々なコミュニケーションによって作品が変化したりはしましたか?

N:他の方から刺激を受けたりはありましたけど、作品が変化するとかは無いんじゃないかなぁ。言葉にならない部分ではあるかもしれないけどね。変わっていくのが、自分の中から変わっていくのか、外からポンと入ったものがいつか発芽して変わっていくのかはわからないから、何かもらったかもしれないけど。

H:俯瞰して見るようになったというのは?

N:それはあると思います。スペース上、どうしたって距離感が決まってしまう03FOTOSと違い、ベタな意味での作品との距離感が変わる。大きな場所で並べて見ると、それは自然と変わってくるので。

H:「写真の現在 Photography Today-距離の不在」の5人の作家、金村修さん、齋藤さだむさん、畠山直哉さん、松江泰治さん、そして楢橋朝子さんというセレクションは、写真の新境地をよく表していると思いました。国家間のナショナリズムの問題を指し示す写真から脱して、より問題が複雑化し目に見えにくくなったグローバリズムの問題を俯瞰的かつ端的に示す作品が目立つという感じがします。

N:5人というのは絞ったなと思った。金村さんと松江さんは、都市の撮り方が「水平と垂直」とか言われたりしてて対照的でしたね。ただ、私の場合「NU・E」の写真集を完成させたタイミングで、新作でって依頼されて、とても大変でした。「アイランドシティタウン」という苦し紛れのタイトルで撮りおろしたものを出しましたが、あの展示は、他の作家も、新作という縛りがあったようです。かなり苦しんだんですよ。撮る時間が少なかったから、毎日どこどこに行ってと、予定を組んで撮り歩いたりしました。その記憶があるから、あまりその作品を見たくなかったんですけど、去年の10月に大阪で展示する機会があり、これも含めていろいろなシリーズから出そうと思ったんです。きっちり保存はしていたので。そうしたら「わりと撮れてるじゃん」って。

H:苦しいことの方が記憶に残っていても、実際には、実力が発揮されていたのですね。

N:意外とおもしろいことをやっていたんだと気づいて、あのころは体力があったんだなっていうのと、あと、苦しまぎれでも撮るべきなのかなと、振り返ってそう思いました。

H:最初にカラー作品を美術館で展示されたのは、2001年、東京都写真美術館での企画展「手探りのキッス」だと思うのですが、キュレーターの笠原美智子さんとのやりとりを経て「half awake and half asleep in the water」シリーズ制作をスタートしたと、過去にインタビューで回想されています。重複になるかもしれませんが、いろいろな選択肢の中から「この作品」と決めた経緯を教えていただけますか?また、タイトルを英語のみにされたのはこれが初めてだと思いますので、その点も聞かせてください。

N:「半分覚めてて半分眠っている」みたいな思いつきを言葉にするときに自然と英語になりました。この時、笠原さんに見せたのは三つのシリーズなのですが、いちばん枚数の多い「カブキノクニ」(当時のタイトル、のちの「フニクリフニクラ」)ではなく「half awake and half asleep in the water」の2点に注目されたのにおどろきましたが、私も気になっていたので思い切ってシフトすることにしたんです。もう一つ大きな変化がありまして、それはサイズです。最初は自分で大全紙で焼く予定だったのですが、途中で全倍くらいにしてほしいと言われ、ラボで60×90センチでプリントしました。それまでは、プリントは自分でやるべきというルールを持っていたのですが、それを手放したことでサイズによる作品の可変性を追求できるようになりました。それも写真の面白さです。

—— カラー最初のシリーズ「カブキノクニ」

H:「main」の7号(「沖縄特集」1998年9月)のテキストのあちこちに、カラー作品への転向の予兆といえそうな、カラー撮影についての記載がでてきます。「カブキノクニ」(のちに「フニクリフニクラ」)というシリーズについても、この号で言及されています。この「カブキノクニ」は最初からカラーでしたか?

N:そうです。カラー自現機を人からもらったことも、きっかけの一つでした。カラー面白そうだなって、スライドもやってみたり。その頃のはごった煮みたいなところがあります。

H:同じく「main」7号に、「カブキノクニ」は「日本を意地悪に」撮ってやろうと思ってはじめたと書いてあります。「カブク」は、実は造語的な命名だともおっしゃっています。どこにいても、歩きながらでも常に写真を撮っていくうえでの身体的な間合いというか、、、

N:呼吸みたいなね。あとは、「歌舞伎」「傾く」いろんな意味がありますよね。カラーだと引いて見るんですね。引くと、あるべきところにモノが収まっていく感があり、わりと見やすいと思いました。「モノ」を撮ってたように思われがちだったから。実際そうだったわけでもないんですが、引いたら自然と「こと」が見えてきた。それがカラーの面白さとも言えると思う。

H:日本を批判的に見るというような記述についてですが、それはつまり社会的なシリーズという意識があったということなのでしょうか?

N:社会的という意識はあまりないと思う。

©楢橋朝子「New Selections from 1992–1997 Exhibitions @03FOTOS」展(2017年 The Third Gallery Aya)撮影:ヒントン 実結枝

©楢橋朝子『フニクリフニクラ/funiculi funicula photographs 1998-2003』(2003年、蒼穹舎)

H:楢橋さんの作品を最初に知ったのは、2013年にニューヨーク・ジャパン・ソサエティ*で見た「half awake and half asleep in the water」でした。それから2017年に、大阪のThe Third Gallery Ayaで、ノーフレームで壁に掛けられた大小の銀塩ビンテージプリントを拝見し「かっこいいなぁ」と楢橋さんの活動についてイメージがふくらみました。その後、古書店で手に取ったカラーの写真集『フニクリフニクラ 』(2003年)はとても印象的な作品でした。その頃、私は海外に住んでいたのですが、外国人のコレクターなどと話す際に「NU・E」はいろいろ話しやすいんですね。「鵺」は神話に登場する正体不明の怪物で動物に化けるらしい、水とか湿度を感じる写真のなかに日本の気候や日本文化などが表れている気がする、などと写っている対象や雰囲気の印象を言葉にしやすいんですが、「フニクリフニクラ」は、そういう手がかりになるものが見つけにくくて言葉にして話そうとするともどかしい。カラーだから、普段見ている景色との明確な違いが説明しにくいのもあると思います。でも、風景とかスナップとかに括れない、楢橋さんの写真活動の観点や方法が凝縮されていて、深いなと感じます。

*「エド・ポップ」展2012〜2013年、ミネアポリス美術館からニューヨーク・ジャパン・ソサエティへ巡回。

N:「視野見」という言葉を知って納得したことがあります。

目の焦点を外して歩くことをしていました。目の前の「あるもの」を見ているのが「NU・E」だとしたら、「フニクリフニクラ」は全体を、横目で何か動いたと思ったらシャッターを切るみたいな。そういう訓練をしていた。視野で見ているという。

H:見るフィルターによって、「NU・E」と「フニクリフニクラ」の両方の世界が同じ風景のなかにありそうな気がします。個人個人の視覚や感覚は、自分にしか見えないものとか、自分が「見えた」と思っていることとか、意識のどこかでわかっているのに記録に残せないことが多いですし。

N:何を見てるかっていうのは言葉にするのは難しいですよね。

プリントを見て気づくこともよくある。たまたまプリントしてみて、思ってもみなかったものが写っていて、そうやって変化することが楽しいのかな。

——原点に見るもの

H:楢橋さんの意図と違うかもしれませんけど、水の中からの作品では、私たちが感知して文脈化している社会的次元のものと、より大きい次元のものとが、繋がっていく気がします。そういう視点を得られると、社会全体を語ることが可能になり、社会が変わるきっかけにもなるかもしれない。どこかでわかってはいても、普段の生活の視野では行き届かないところを補う視点のように感じます。

N:私はそこまで思ってはいなかったんですけど、あるオーストラリアのアーティストに、陸が動いて水が止まっているように見える、「漂う陸」みたいなことを言われて、水は絶えず動いているけど、水は変わらずとどまっていて、陸は動かないようでいて人がビルをたてたり、戦争が起こって変わったりもするということを言われたことがあり、印象に残っています。

H:深読みかもしれませんけど、物質的には地球は地殻変動を繰り返していて、目に見えないほどゆっくりと陸は動いているので、その人が言ったように漂う陸が写ってないともいいきれない。そういう視点を楢橋さんが見つけたのかなと思ったりも。

N:そういうのを想像させることはあるかもしれない。それを表現した、とかいうことでは全然ないですが、そういう感想があっておもしろいなと。

H:お話しする前は、今回の展覧会「春は曙」の最初の一枚は火山島なので、島国の日本特有の歴史観や世界観を表しているのかなぁとか思ったりもしましたが、そこには明確な答えはないことがわかりました(笑)

N:ふふふ。そうですね。

H:私から見ると、「春は曙」は、一点一点として見ても、全体として見ても、未知のものに向かう物語を想像させるように思えます。

楢橋さんの原点を振り返るような展覧会を今回開催され、ご自身ではあらためてこの作品をどのようにご覧になっていますか?

N:「テーマは何ですか」とか「何を撮っているんですか」という質問が今もですけど昔から苦手でした。写真撮ってるんですとぶっきらぼうに言って通用するとは思えませんが、このころ特に、「写真」としか言えないことをやっていたのだなと感じます。

楢橋朝子

東京生まれ。早稲田大学第二文学部美術専攻卒業。

1980年代半ば、森山大道のワークショップ「フォトセッション」に参加。1989年に初の個展「春は曙」を開催。翌年、自作の発表の場としてギャラリー、03FOTOS(1990-2001)をオープンした。97年に初の写真集『NU・E』、2003年にはカラーのスナップショットによる写真集『フニクリフニクラ』を刊行。2000年ごろより、のちに『half awake and half asleep in the water』(2007年)としてまとめられ、またその後も『Ever After』、「近づいては遠ざかる」などに続いていく、水の作品の撮影を始める。『half awake and half asleep in the water』は出版後に大きな反響を呼び、以降、国内外問わず個展や企画展、写真集の出版などを軸に、インディペンデントな活動を続けている。日本写真協会新人賞(1998)、写真の会賞(2004)、東川賞国内作家賞(2008)を受賞。