<インタビュー>伊藤義彦 by 便利堂

2022.4.26

INTERVIEW

PDFはこちら

本インタビューは、京都の老舗美術印刷、出版の会社である便利堂の企画により、2017年にPGIにて行われたものです。

聞き手:伊藤剛

——まず、写真を始めたきっかけから教えてください。

伊藤義彦(以下、伊藤):随分昔のことなので大分曖昧ですが、山形から上京して、仕事場が四谷、会社の寮が埼玉の新座でしたから、西武線で新宿や池袋を通るわけです。ちょっとしたカルチャーショックでしたね。繁華街で映画館もたくさんありましたから、よく映画や展覧会を観に行きました。色々観ているうちに映画が面白くなって、アンダーグランド映画や、あまり表に出ないようなものを観ていました。神田のアテネフランセ文化センターでフランスの古い映画をやっていて、アラン・レネ監督の『去年マリエンバートで』や、実験的な映画に惹かれていきました。その頃、東京大丸デパートでウォーホルの展覧会[1]があって、16mm映画だったと思いますが、エンパイアステートビルの映像をずっと流している部屋があったんです。何か起きるだろうと、ずっと観ていましが、何も起こらない。光がパラパラとなったり、変化したり、雲がすーっと流れたりというのが続いて、何か変な映画だな、という印象を持ちました。そういう色々なことを展覧会で体験しているうちに、理由は分かりませんが、カメラを買って写真撮ってみようかな、と思い始めたのです。

——伊藤さんにとって、写真と映画は切り離せないものだったということでしょうか。

伊藤:当時は、そうですね。ウォーホルの展覧会では、フイルムからプリントした写真も出ていた気がしますが、たまたま働いていたところが、航空写真の会社で、暗室があったり、写真好きな人が沢山いるような環境でしたから、段々写真に興味が湧いてきたんです。ただ、そこで自己流にやっていても中途半端になりそうな気がして、会社を辞めて日吉にある東京総合写真専門学校に行くことにしました。

その頃は高度成長期だから、3、4年程勤めたのですが、退職金が出たんです。それを入学金にして、収入を得るために昼間はとにかくアルバイトをして、夜学校に通いました。

学校に行ってみると、自分で考えていたよりも写真は広くて、16mmや4×5でコマーシャルのことをやったりもしました。色々と面白いことをやっている学校で、中島興[2]という映像の先生がいて、ビデオにも興味を持ちました。ビデオの中にも8mmでアニメを作る授業もあったので、写真とビデオと8mmと3つ並行してやっていました。

——写真を始める環境が仕事でも整っていて、学校に入ってから映画の影響もあって、いつからかただ撮るだけじゃなくて、作品というか、写真表現として制作しようと考えたと思うのですが、そのきっかけは何でしょうか?

伊藤:今思えば、子供のころに死に目にあっているので、無意識のうちに時間に対する興味が非常に強かった気がします。特にビデオや8mmでアニメを作っていると、時間に対する興味が強く湧いてきて、映像はずっと流れていて止まらないものですが、写真はシャッターを切って、止まれ、と。そういう止まっているものと動いているものの関係性みたいなもの、感覚的なものだから上手く説明できませんが、そういうことをやっていたんです。

| [1] | 『アンディ・ウォーホル展-Andy Warhol』(大丸東京店:1974.10.31–11.12) |

| [2] | 中島興(なかじまこう 1941– )ビデオアーティスト、写真家 |

前と後ろ両方同時に撮れるように、カメラ(ハーフサイズカメラ)を二台使ってレールの両端に取り付け、レリーズでシャッターを切りながら歩いたり、向こうから歩いてもらってすれ違うところを撮ったりしていました。

バドミントンをしている人の間に立って二人を同時に撮り、プリントを作ってそれを8mmで複写するんです。複写したものを流すと、前と後ろ(右と左)で映像が交差する、『コンタクトプリント』[3]のシリーズになる前はこういうものを作って自分なりに面白がっていたんです。

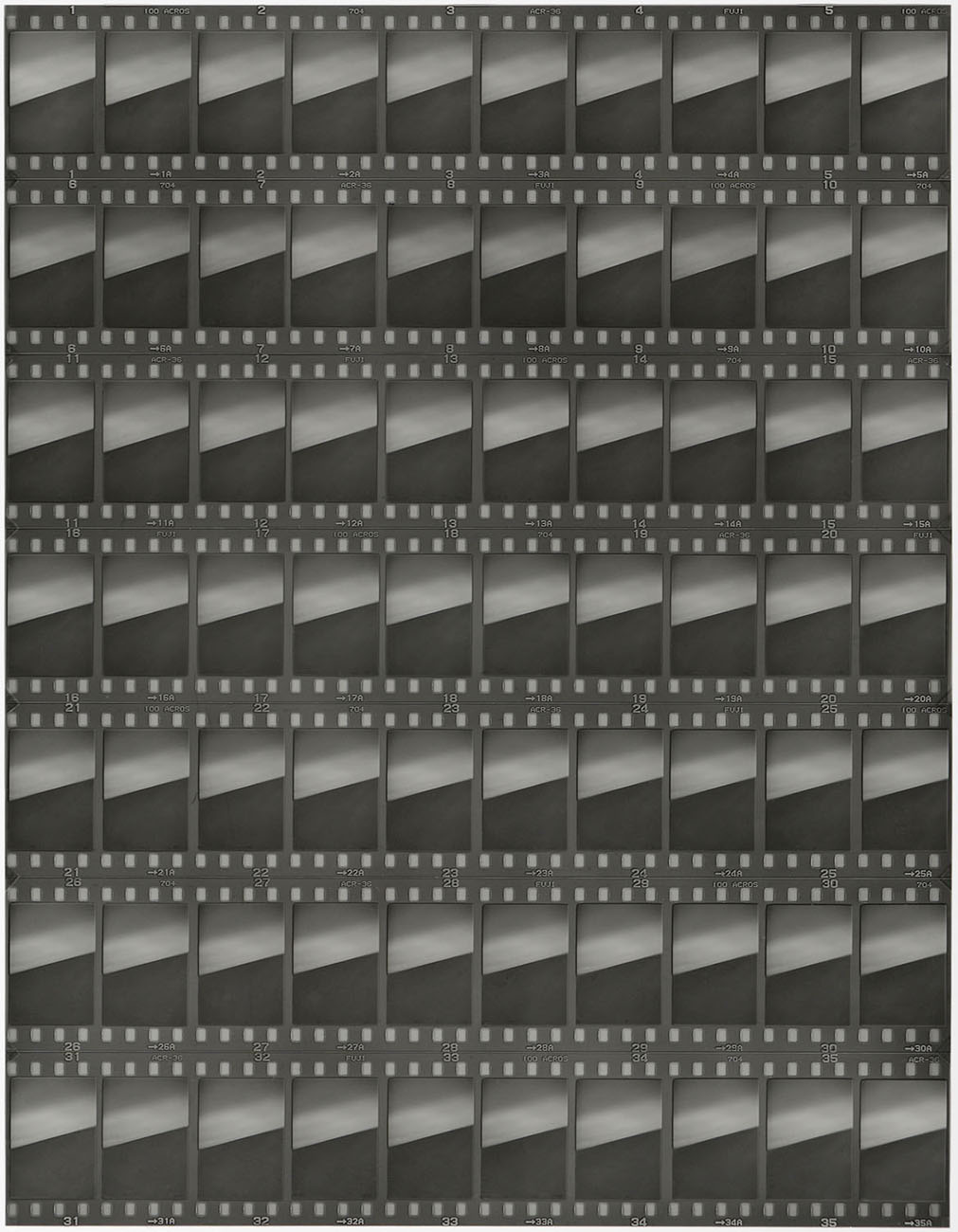

映画を観て気になった部分と、写真で気になっている部分とが少しずつ整理されていって、今思えばですけど、コンタクトプリント(ベタ焼き)の中で動きを作っていくやり方だったら、自分なりに映像と写真を一緒にしたような作品ができるだろうな、ということから始まったのだと思います。当時はそこまで明確に思ったわけではなく、単にベタ焼き作るなら、これもベタ焼きにしたらどうかな、という程度ですが、試行錯誤して最終的に『コンタクトプリント』のシリーズになったわけです。

|

|

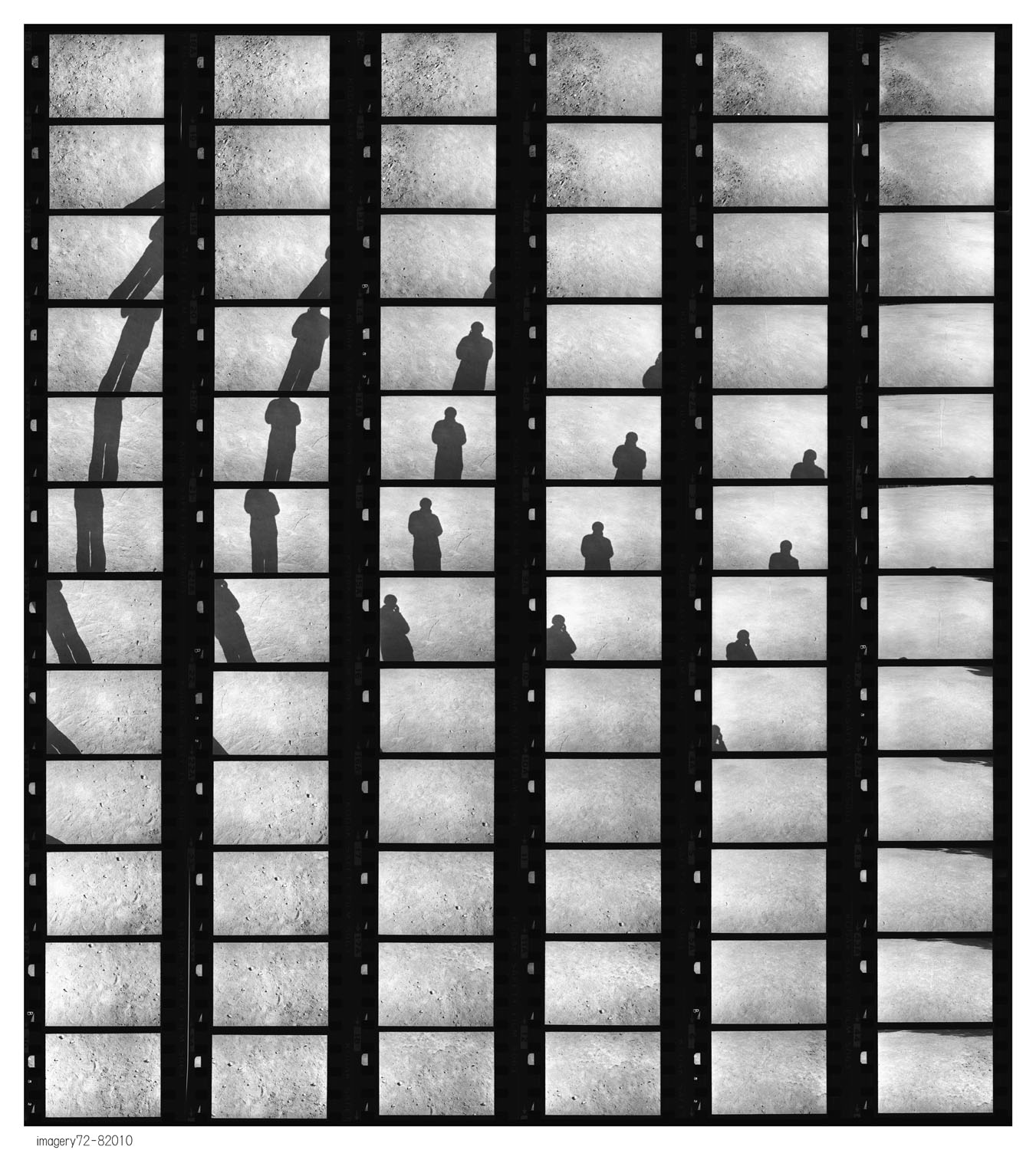

| imagery-72 コンタクトプリントシリーズより | ©Yoshihiko Ito |

——さっき映画の影響というのが一つありましたけど、写真家の影響とか、他のアートの影響というのはありますか?

伊藤:写真学校に行く前に観た中で印象に残っているのは、写真家では土門拳[4]やカルティエ=ブレッソン[5]ですね。写真始めて暫く経ってからですが、観て面白いと思ったのは、デビッド・ホックニー[6]のポラロイド写真展[7]です。ジャンル分けはしたくないけど、画家が写真を撮るとこうなるんだ、写真家の感覚じゃないというか、良い意味でぐちゃぐちゃしていて、解体して、あのように再構成するのは画家だなと思いました。写真家はここまでしないだろうな、と。

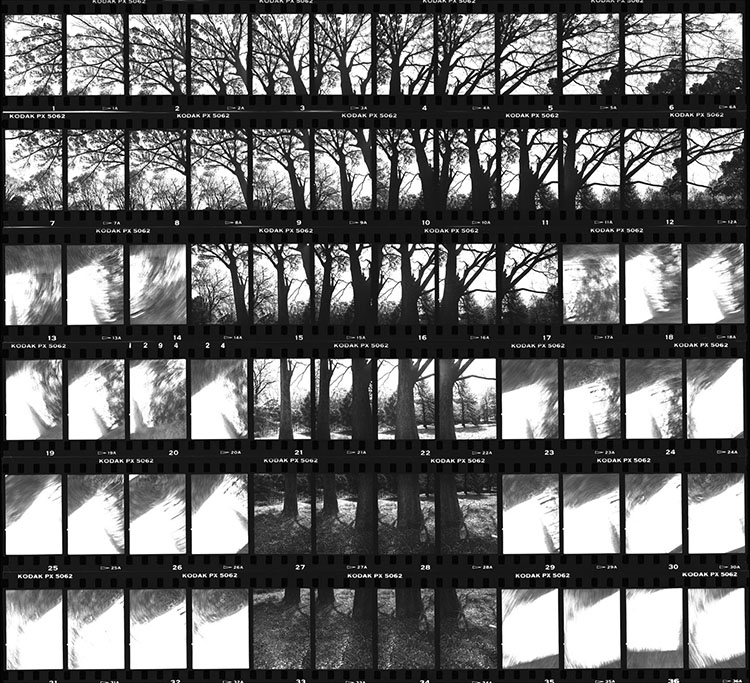

| [3] | 『コンタクトプリント』シリーズ(1982–2001) ハーフサイズのカメラで撮影したフイルム一本分を撮影順に並べたコンタクトシート(ベタ焼き)全体が一つの作品になるシリーズ |

| [4] | 土門拳(どもんけん 1909–1990) 報道写真家。1950年代にリアリズム写真運動を提唱した。戦後は、《ヒロシマ》(1958年)などの社会的ドキュメンタリーや,《古寺巡礼》シリーズなど日本の伝統文化を主要なテーマにした作品を残す。 |

| [5] | アンリ・カルティエ=ブレッソン(Henri Cartier-Bresson, 1908–2004) フランスの写真家。小型カメラの機動性を生かし、“決定的瞬間”と称されるスナップ写真で多くの作品を残す。1947年、ロバート・キャパらとマグナム・フォト設立に参加。 |

| [6] | デビッド・ホックニー (David Hockney 1937– ) イギリスの画家 |

| [7] | 『ホックニーのカメラワーク』展(東急百貨店東横店:1986.3.14–3.26) |

『ホックニーのカメラワーク』展図録

——作品だけ見るとどちらかと言えば、写真を撮るための写真というよりも、写真のもっと中、仕組みだとか、写真をメディウムとしてどういうものか、ということを自分の中でも模索しているのかなと感じました。

伊藤:写真は今も分からないことがいっぱいあって、良い意味で頭の中はぐちゃぐちゃです。『コンタクトプリント』をやっているうちに、何かもうちょっと違うやり方があるのではないかと考えるようになったんです。1977年に妻の実家の鹿児島でお葬式があって参列したのですが、土葬でした。その時既に写真を始めていたので、葬儀を撮らせてもらって、シークエンスというか、定点観測みたいに。その時は撮っただけで発表はしませんでしたが、それがずっと頭にあって、その20年後かな、『コンタクトプリント』をやっているときにその写真をなんとかしたいと思い始めたんです。色々模索しているうちに絵巻を見る機会があって、一番気になったのは信貴山縁起絵巻[8]でした。

図書館では本になっていますが、これをコピーして繋ぎ合わせて絵巻にしたらすごく面白かったんです。右の方からずっとみていくと、時間は右から流れて行きますが、突然左から来る人がいたりする。え、何これ、時間が行ったり来たりしてる、っていう。それを見た時に、写真を繋げたらいけない?と思ったんです。

航空写真の会社に勤めているときに、地形の航空写真を切り貼りして非常に広い地域を写真にするモザイクという手法があって、それを使えば自分のシークエンスで撮った写真を切り貼りして絵巻みたいにできるのでは、と思いました。それから2年ほど試行錯誤して、糊とか台紙とか色々失敗しながら、『葬列』というタイトルの作品を作りました。それが『パトローネ』シリーズ⁹で、写真絵巻と称して10 年くらい続けてきました。

写真展を観に来た写真学校の時の友人に、『コンタクトプリント』は戸籍謄本的で、この絵巻は戸籍抄本だよね、って言われたんです。面白い見方をする人がいるな、中々いい表現だなと思いました。要するにこの絵巻は自分の欲しいところだけ切って貼り合わせて、自分の100%とは言わないまでも、それに近いような形にできる、それが嬉しかったですね。

| [8] | 信貴山縁起絵巻(しぎさんえんぎえまき) 平安末期(12世紀後半)の絵巻。信貴山を再興した修行僧、命蓮(みょうれん)にまつわる説話を絵巻としたもの。 |

「葬列77」 2002 パトローネシリーズより(東京国立近代美術館所蔵) ©Yoshihiko Ito

「公園 IV」 1999 パトローネシリーズより ©Yoshihiko Ito

——手法や表現したいこと、それはどういう様にアイデアとして思いついたりするのか、それに対して特に時間やスペースを作ったりとかするのでしょうか。

伊藤:アイデアは、ふと訪れるんです。アイデアを探す、というように意気込んだりすると出てこなくて、例えば、街中を歩いていてふとした光景だったり、電車に乗って親子が会話しているのを見たりしたときに、何か感じたり。何か無いかな、と探すことはあまりないですね。ただ、何か浮かんだ時はメモをするようにしています。メモしないと後でなかなか思い出せなくて気持ち悪い思いをするので。

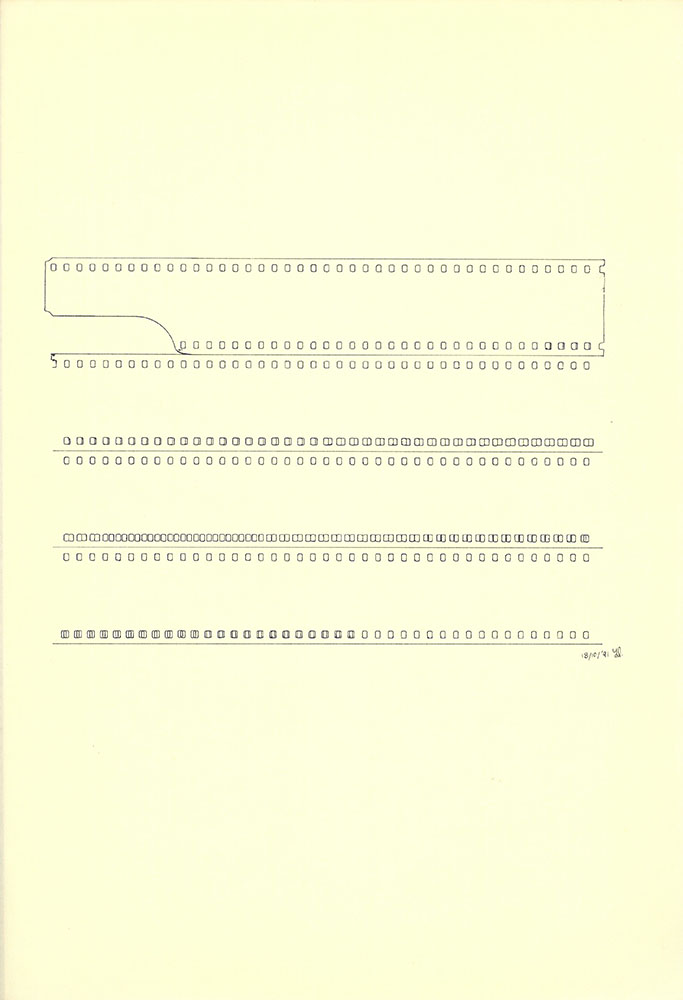

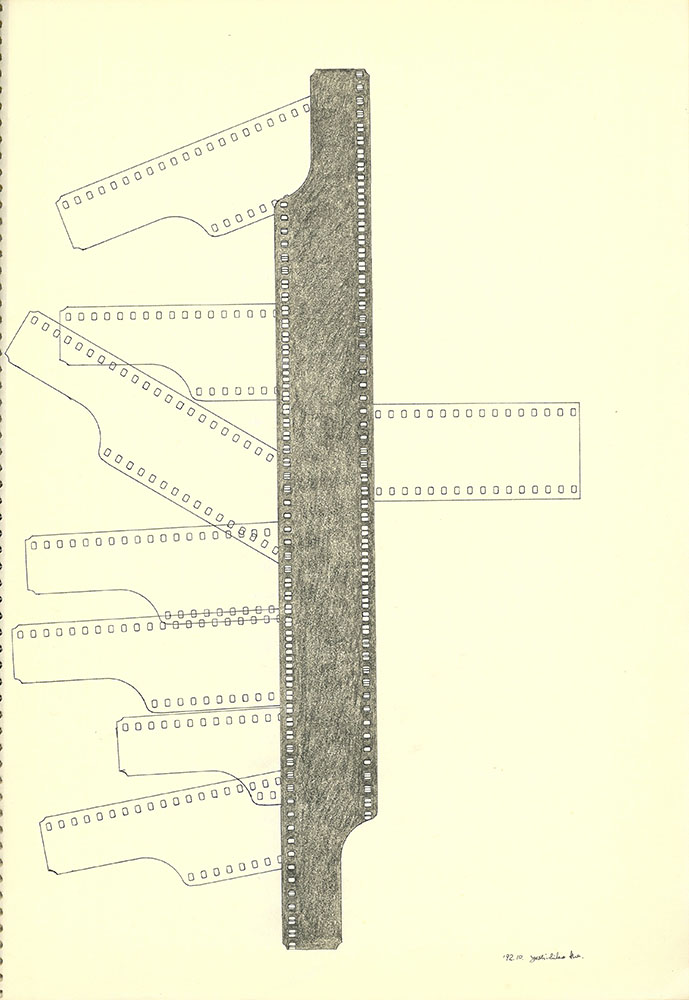

——そのメモは文字ですか、それともスケッチでしょうか。

伊藤:両方ですが、どちらかというと、文字よりもスケッチの方が多いと思います。ちょこちょこっと描いて、家に帰って気に入ったのがあるとそこから絵コンテのようなものを作ったりします。昔はカメラを持ち歩いて何かあると撮っていましたが、撮る撮らないに関わらずカメラがあることで安心する、というのは良くないと思い、カメラを持ち歩くのは止めました。確実に自分の中でアイデアが決まって、撮りに行く時だけカメラを持つようにしています。常にカメラを持ち歩いているのは、ある意味でちょっとした病気ですよね(笑)。だから、一応そこからは卒業したというか、ただ、物忘れするから、一応メモ帳は持って歩かないと、カメラとはまた全然違うと思いますけどね

——それを通して自分のアイデンティティ、記憶みたいなものを再確認しているのでしょうか。

伊藤:自分で何を持っているのだろう、と、自分で自分の頭の中を切り拓くというか。ちょっとした絵を描いていると、思いがけなく自分ではないようなものが出来たりする。こんなこと考えてなかったのに、描いてみたらこんなものができた、とか。だから人って不思議だな、と思って色々やっているんです。

写真は工業製品なのでこれだけデジタルが発達してくると、印画紙も、フイルムもなくなってきています。『パトローネ』シリーズで使っていた印画紙も製造中止になってしまい、今は中断しています[10]。プランも撮影も出来ていて、新しいシリーズを作り始めたときにそうなったものですから、それに代わるものを色々試したのですが、やはりその印画紙がないとできないんです[11]。とても残念だし、寂しいですが、そういうこともありますね。

| [10] | 『パトローネ』シリーズはその後、中断のまま再開することなく制作の継続を断念する。 |

| [11] | 『パトローネ』シリーズは薄手の印画紙を薄く裂いて張り合わせるという方法で制作していたため、現行の厚手の印画紙では制作を続けることができなくなった。 |

|

|

|

1990年代に使用していたスケッチブックより |

——写真は、フイルムを使って撮影し、現像してプリントして、という機材の選択によって生まれてくる作業が出てくると思います。それは伊藤さんが作品を作っていく上で生理的に重要なことでしょうか?

伊藤:そうですね、作品を作る上では大切です。やはり「触れるもの」が好きなんです。何もない空間を写真に撮って紙にすると、何もないものに触れる、という感覚を得られる。上手く言い表せないけれども、触れないということが不安なんでしょうね。だから、触れないものは無いものと思いたいのです。

時間っていうのは物理的には一方向にだけ行くんだろうけど、私の感覚では、一方向だけじゃなくて、行ったり来たりしていると認識しているんです。時間は物理的なものではないので触れませんが、曲がりなりにも写真にすれば、掴んだの如く思える。だから多分、映像の方にはいかなかったのだと思うんです。不安なんです。写真はとりあえず撮って、プリントすると、あぁ撮った、という安心感があって、そういうことが私には大切な気がします。

——見えないものを感触的に触れる、そのためのプロセスがやっぱり重要でしょうか。

伊藤:重要だと思います。触れないものを得た、というのでしょうか。例えば、今撮った写真を3年後に見たときに、「このときの時間は」という言い方、考え方かな。それで、それをずっと見ていられる、見続けていられる、という安心感。映画は、昔の映画を観てもそういう意味で物足りない、というか、触れない。

『パトローネ』シリーズでも、印画紙を切り裂いて貼り付けたときに、自分の好きなところだけ貼り付けて、その時々に触っているような感覚なんです。でも、そのパトローネシリーズを中断せざるを得なくなり、良いことなのか、悪いことなのか、自分ではよく分かりませんが、最近はあまり写真を撮らなくなりました。だから写真から離れそうなところがあって、自分でも怖いのですが、それも自分だから。でもそうなると却ってフイルムに興味をもってくるというか、最近、本当に最近ですが、表と裏みたいな関係について考えています。フイルムも表と裏、乳剤面、ネガの部分とそうではない部分があって、二つで一つですよね。人間で言えば手のひらと甲があって、それで一つの手ですが、今までは、どちらか片方だけ見て色々ものを考えていたような気がするんです。自分の写真も含めてですが、二つで一つとして物事を考えて、でも、発表するときは片方だけになるけど、でも両方ある、ということを含んだ何かを、自分なりに表現できたら良いと、最近思っています。

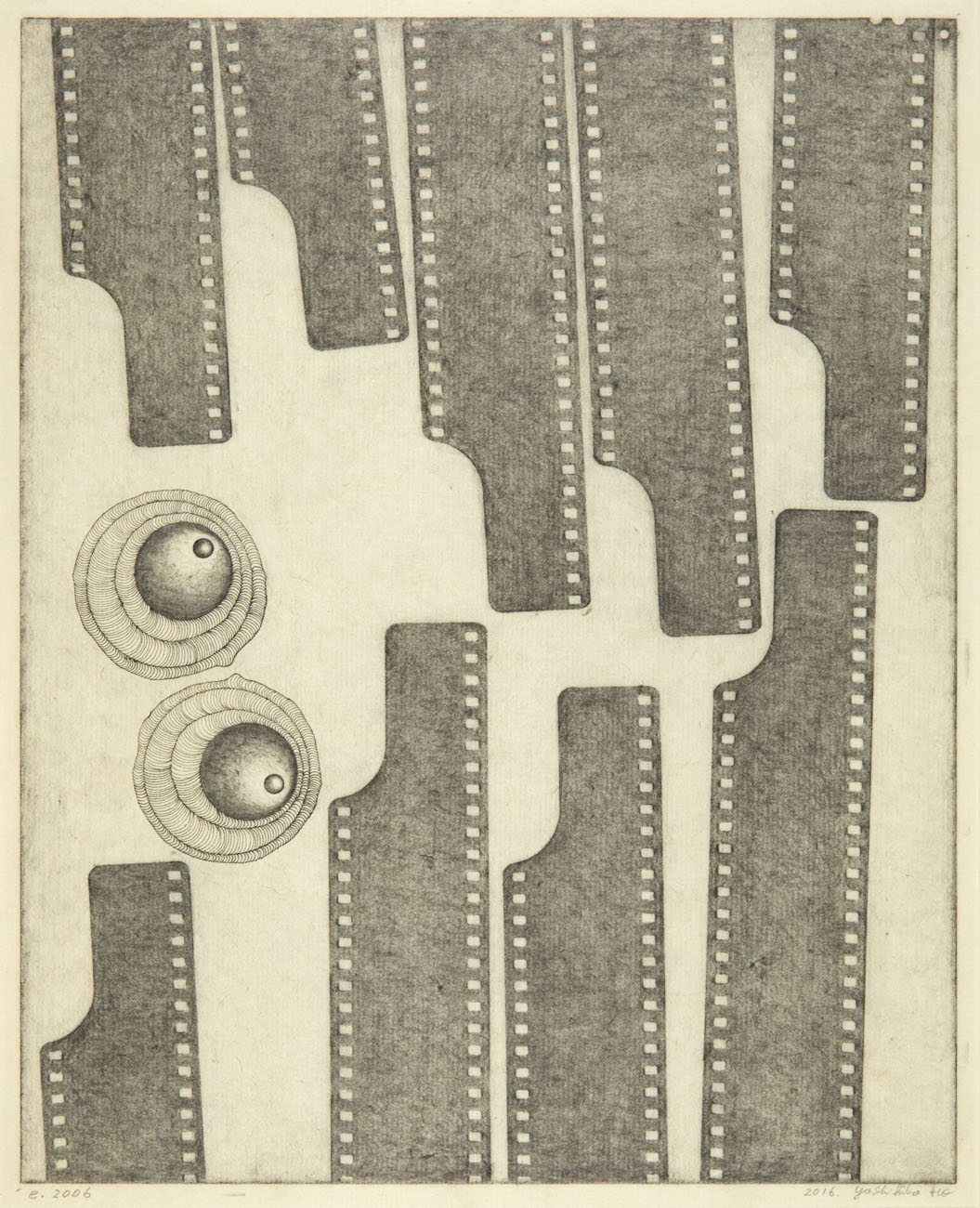

「e.2006」 2016 フロッタージュより ©Yoshihiko Ito

——なるほど。反対側というのはなんですか?

伊藤:例えば何かを描いて発表したものがあるとします。それ(表)を見た人が、こっちの方(裏)にも何かあるはずだ、と感じられるような作品ですね、非常に欲張りかもしれませんが。でもそのためにはまず最初に自分が何かを感じ取らなければいけないんでしょうね。もしかしたら不可能なのかもしれません。

基本的に視覚表現というのは、見えるところでの表現だから、例えば、彫刻みたいに表も裏も360度回りながら、この人こういうふうにして作ったんだ、って感じ取れるものと、二次元の表現のように、表だけを見て色々物事を考える、というか感じ取るもの。映画の場合は、見る人が座ってそこに流れる映像を見ながら感じ取る。それは絶対的にそれぞれのジャンル、それぞれの方法で変わってくると思いますが、なんかこっちの方見えた、という表現ができたら面白いだろうな、と思います。

——現在あまり写真を撮っていないと仰っていましたが、今やっているプロジェクトはあるのでしょうか。具体的でなくても、コンセプトでも良いですが。

伊藤:今少し取り組み始めているのが、前からある手法で、フロッタージュ[12]ってありますよね。ものの上に紙を置いて擦る、という作品です。あとは、カメレオン。カメレオンの目って左右別々に動くんです。片方は前を向いて、もう片方は別の方見たり、その感覚が凄く好きで、あの頭の中どうなっているのかなと思うのです。先ほど話した表と裏、それからカメレオン的な視覚、感覚を同時に解釈していきたい、解釈というと大それた言い方ですが、それとフロッタージュが何か面白いなって思っています。コンタクトやパトローネシリーズを制作しているときから、気になることやふと思いついたことをスケッチにしてきましたが、描くことで非常に心が和むんです。画家にはとても太刀打ちできませんが。

| [12] | 表面が凸凹したものの上に紙を置き、鉛筆などで擦り、対象物の模様を写しとる技法。シュルレリスムの代表的な画家、マックス・エルンストが始めたとされる。 |

——これまで自分が取り組んだプロジェクトの中で、思い出深いものはありますか?自分にとって意味があった、でも良いのですが。

伊藤: 『コンタクトプリント』のシリーズから、『パトローネ』シリーズに移る時ですね。なんか、移れた、という。乱暴な言い方をすれば、色々作品作っていくとマンネリ化すると思いますが、そうすると例えば、撮る前から作品が出来てしまいます。頭の中で。ある程度同じ事をやっていると段々感動も少なくなってくる。作品が上手くなってきちゃうんです。見た目ですよ。もっと乱暴な言い方すれば、それで面白い作品がいくらでも作れる。でもそれは自分にとって良くないことだと思うのです。自分にもわからないものに、マンネリを超えて移っていかないと、楽しくないし、人の作品を見る目も悪くなる。だから、そういう意味で『コンタクトプリント』のシリーズから『パトローネ』のシリーズに移るときが、興奮したというか、ああこれで良いんだなっていう思いでした。『パトローネ』シリーズも10年以上やってきて、段々色々見えてきてしまっています。

蓮の葉 III, 2001 コンタクトプリントシリーズより

ハシビロコウ I パトローネシリーズより ©Yoshihiko Ito

——そういう意味では試行錯誤していることが、ある意味で楽しみでもあるし、喜びでもある。逆に分かりきってくると、面白くないし、作品もある意味で形になってできてしまう。

伊藤:結局、分からないことの方が多いと思うのです。でも同じ事を10年もやっていると自分の中で分かったかのごとく上手になる。上手になるのは決して良いことではないと思うんです。『コンタクトプリント』のシリーズもそうですが、最初の作品はやはり一番良いんですね。下手でぎこちないけど、そこに魅力がある。それは色々な作品に言えることで、『パトローネ』シリーズの最初も下手なんですね。技術的に下手だけど、その下手さが良かったりするんです。それが段々上手になってくると、別なところで弱い。だからそう気づいたときは、スパッと止めて、別のステップに自分で苦労しながら、こうじゃない、こうじゃない、って言いながらやっていかないと、続かないような気がしますし、失敗しながらやっていかないと結論なんて出ないんじゃないかと思います。

伊藤 義彦(いとう よしひこ)

1951年山形生まれ。1977年、東京綜合写真専門学校卒業。1979年から1982年まで自主ギャラリーGallery OWLを主催。目に見えない時間や意識の流れをコンタクトシートを使い表現。初期から一貫して写真表現の可能性を広げるような実験的な作品を制作している。