黒痕、沈む光 –土佐白金紙–

2025.7.9(水) - 9.6(土)

*夏期休廊:8.12(火)-8.16(土)

PGI

-

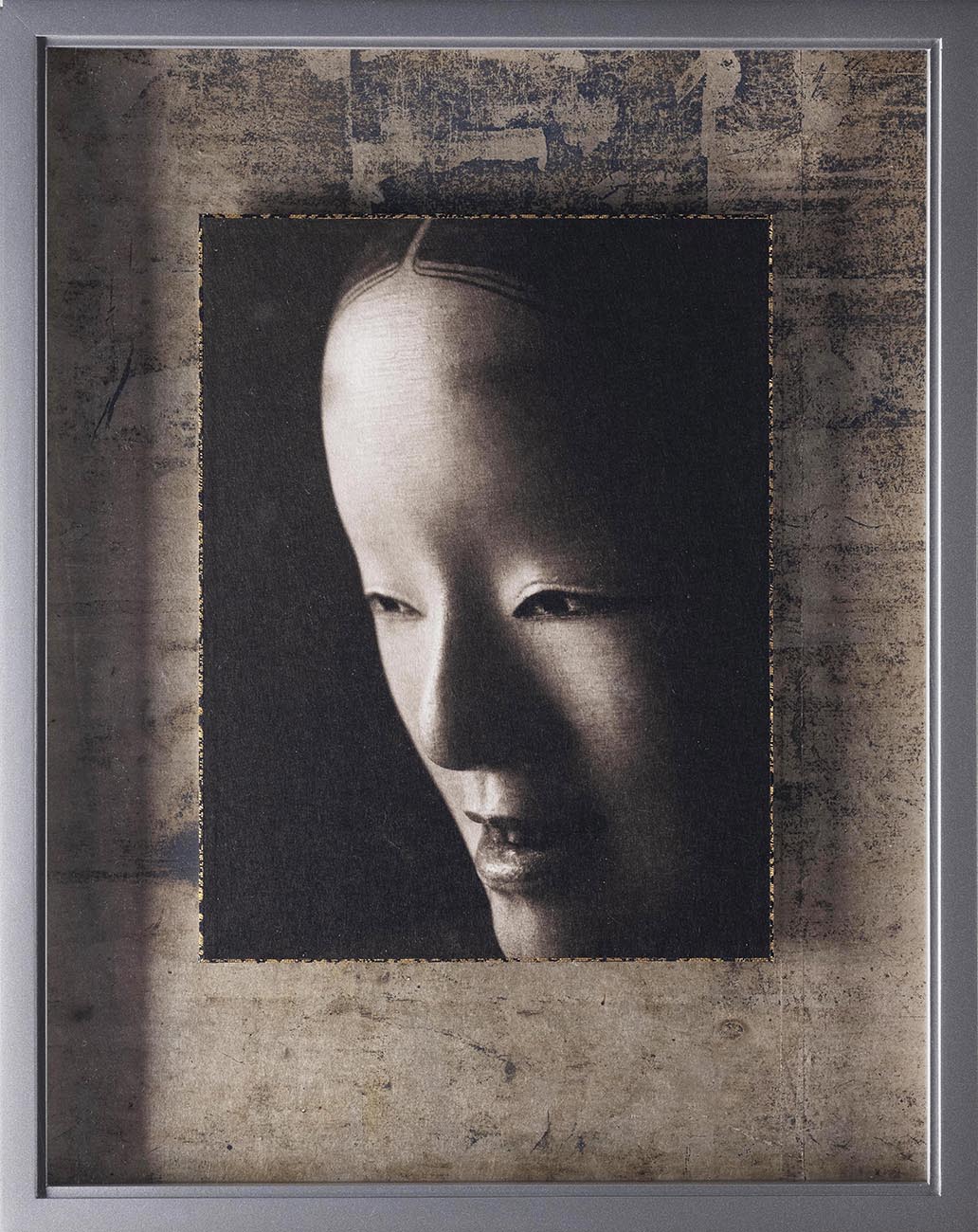

秘すれば花 #1 ©Kenro Izu

-

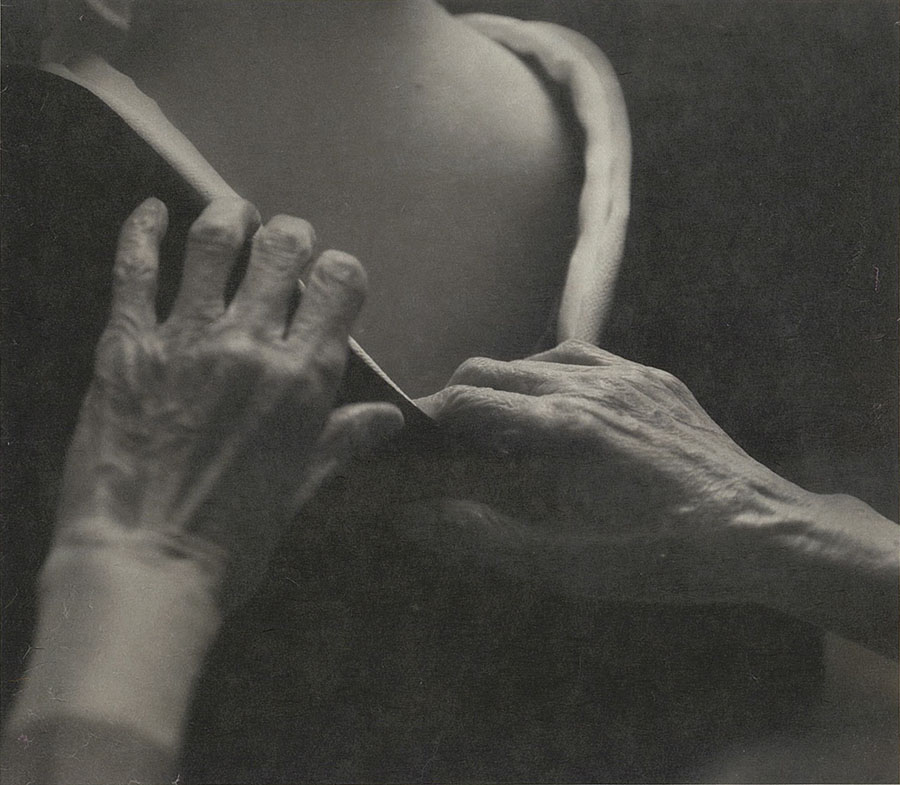

©Kikuji Kawada

-

©Hisako Sakurai

-

Kyoto ©Masanobu Seike

-

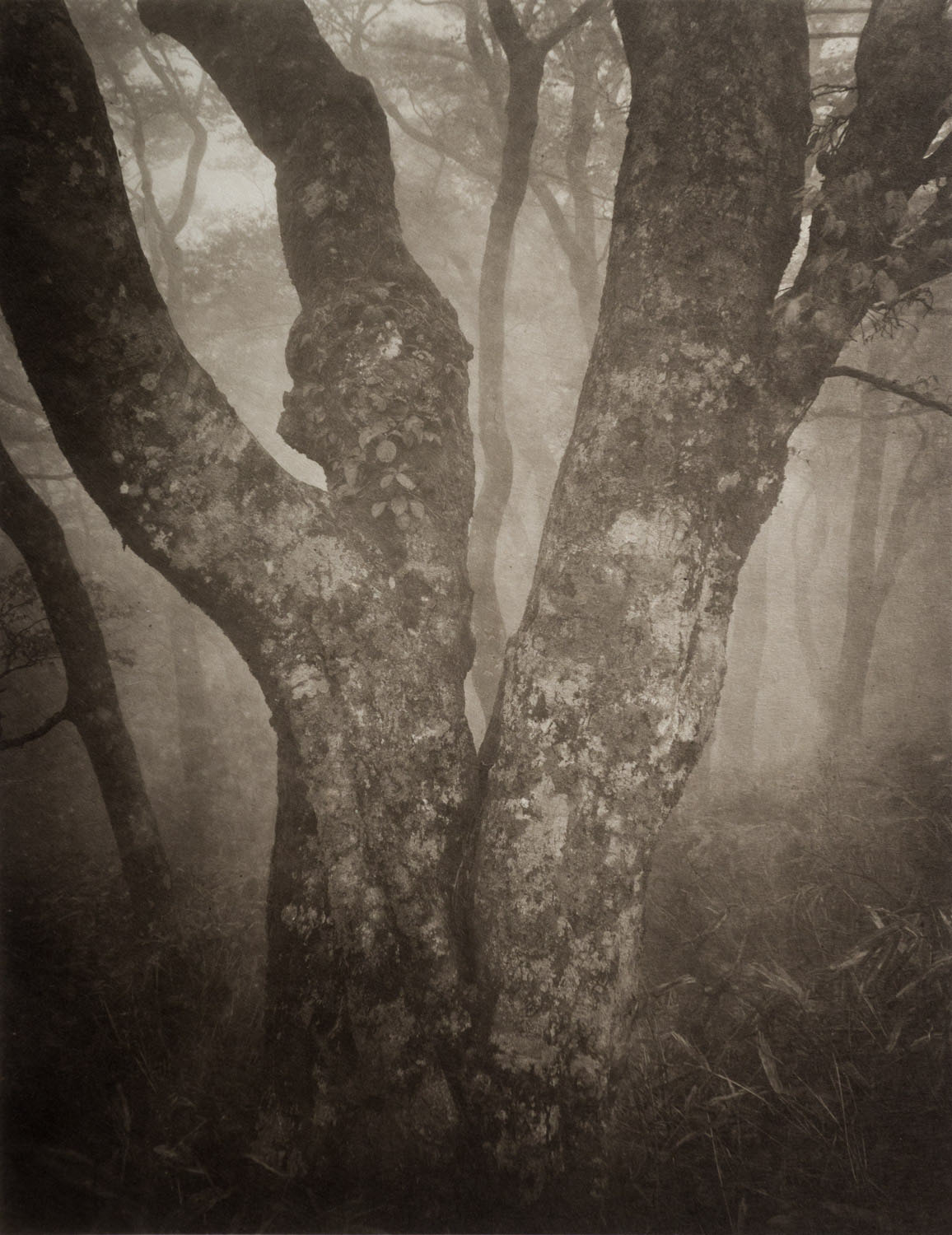

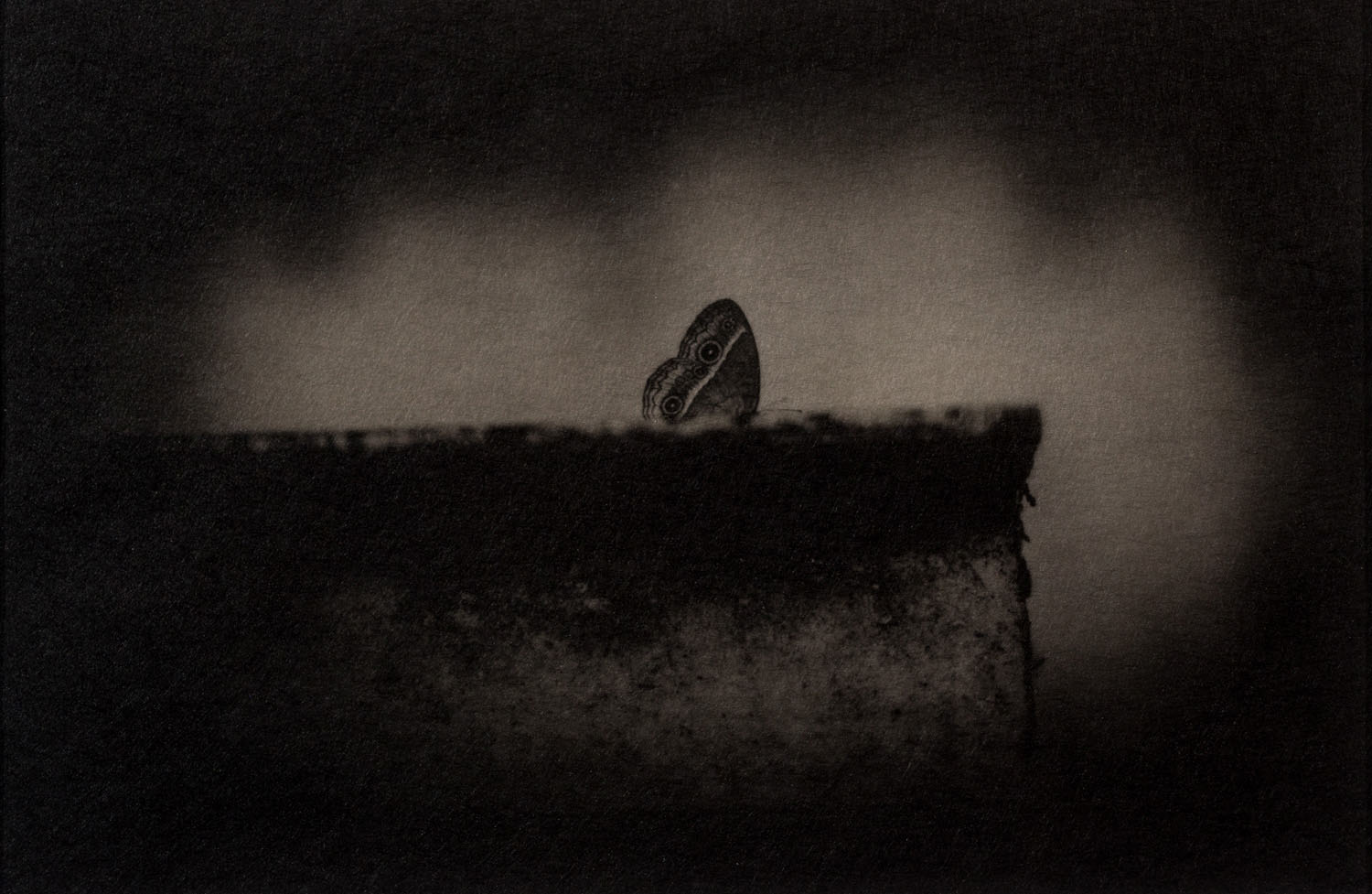

©Takeshi Shikama

-

©Mark & Kristen Sink

-

©Kiyoshi Yagi

-

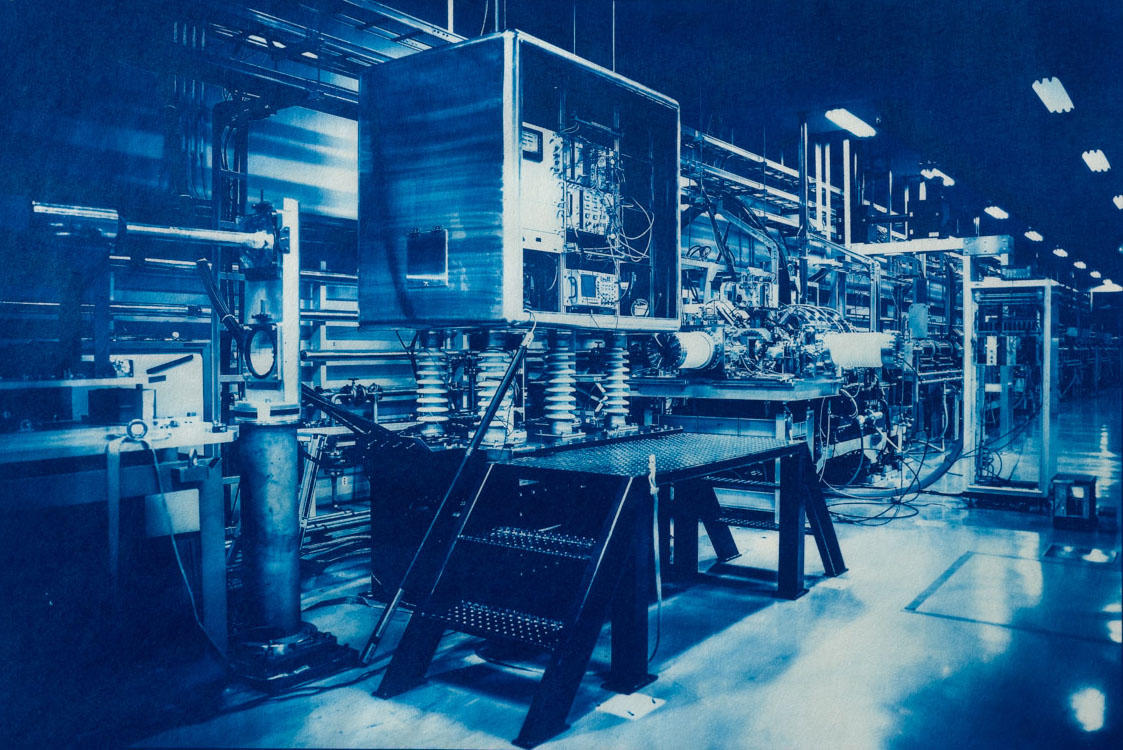

©Satoru Yoshioka

-

©Satoru Yoshioka

|

展覧会について |

|

|

本展では、「土佐白金紙」を使用した10名の写真家の作品を展示します。 それぞれ異なる作風を持つ作家たちが、本紙の特性を最大限に活かし、他では得られない質感と奥行きを追求しました。

プラチナプリント × 土佐和紙が生み出す表現の可能性をぜひご体感ください。 (プラチナプリント以外の技法での出展もあります) |

|

|

「土佐白金紙」について |

|

|

「土佐白金紙」は、いの町地域雇用創造協議会の支援のもと、吉岡さとる氏、山根綾子氏の協力を得て、若手の紙漉き職人グループ「土佐の山・紙資源の会」と弊社で共同開発した和紙です。試作とテストプリントを重ね、プラチナプリントに理想的な特性を追求しました。 |

|

|

世界的に高まる和紙への関心 |

|

|

プラチナプリントの支持体として和紙の需要は年々高まっており、特に雁皮紙の緻密さと透明感、洋紙にはない繊細な質感が評価されています。しかし、雁皮紙は温湿度の影響を受けやすく、縮緬皺や折れがつきやすいなど扱いにくさの問題があります。 |

|

|

「土佐白金紙」の特長 |

|

|

こうした問題を解決するため、「土佐白金紙」では、いの町吾北産の楮を主成分とし、国産雁皮を配合しました。熟練した紙漉き職人が繊維を傷めないよう細心の注意を払って仕上げることで、長期保存に適した耐久性を実現した、プラチナプリントの特性である「500年の保存性」を最大限に活かす、理想的な支持体となっています。 2013年の発売以来、国内外の写真家やプリンターから高い評価を受けています。 |

|

| 出展作家 | ||

| 井津 建郎 Kenro Izu | マーク&クリスティン・シンク Mark & Kristen Sink | |

| 伊藤 義彦 Yoshihiko Ito | 清家 正信 Masanobu Seike | |

| 川田 喜久治 Kikuji Kawada | サラ・ムーン Sarah Moon | |

| 櫻井 尚子 Hisako Sakurai | 八木 清 Kiyoshi Yagi | |

| 志鎌 猛 Takeshi Shikama | 吉岡 さとる Satoru Yoshioka | |

出展作家略歴

井津 建郎(いづ けんろう)

1949年大阪府生まれ。日本大学芸術学部に学んだ後渡米。以来50年間ニューヨークを拠点として作品制作と発表を続ける。2021年、日本に帰国し、金沢を拠点に活動を再開する。

30数年間にわたってエジプトを始め、ヨーロッパ、中東、アジアの石像遺跡、聖地を14×20インチのカメラで撮影、プラチナプリントによる表現を続ける。1993年にアンコール遺跡撮影のため初めて訪れたカンボジアで、多くの子供たちが地雷の犠牲になっている現実を目の当りにし、非営利団体フレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダーを設立。カンボジアとラオスに小児病院を建設と運営するなど多くのプロジェクトに携わる。

伊藤 義彦(いとう よしひこ)

1951年山形県生まれ。1977年、東京綜合写真専門学校卒業。35ミリ版ハーフサイズのカメラで撮影したフィルム1本分全部を、一枚の印画紙の上に焼き付けた独特なコンタクトプリント作品を発表。作者と対象の間に存在する、目に見えない時間や意識の流れを一つの画面の中に表現した。

また、2000年頃からはこれまでの手法から離れ、プリントを裂き、イメージを継ぎ合わせ再構築することにより、時間を凝縮させた独特の世界観を表現した「パトローネ」シリーズを発表。

印画紙の生産中止により「パトローネ」シリーズの制作を断念し、2015年頃より和紙を使ったフロッタージュ作品の制作を始める。

川田 喜久治(かわだ きくじ)

1933年茨城県生まれ。 1955年立教大学経済学部卒業。『週刊新潮』の創刊(1956年)より、グラビア等の撮影を担当。1959年よりフリーランス。「VIVO」設立同人(1959〜61年)。近年の主な個展に「『赤と黒』 Le Rouge et le Noir」リコーイメージングスクエア東京(2020年、東京)、「エンドレス マップ」PGI(2021年、東京)、「地図」The Third Gallery Aya(2022年、大阪)、「ロス・カプリチョス 遠近」PGI(2022年、東京)、「Vortexのために」PURPLE(2022年、京都)、「見えない地図」京都市京セラ美術館(2024年、京都)、「ロス・カプリチョス あしたのデーモン」PGI(2024年、東京)がある。

櫻井 尚子(さくらいひさこ)

1992年、ニューヨーク、パーソンズ・スクール・オブ・デザイン写真学科卒業。

主な個展に「in the window」蒼穹舎(2017年、東京)、「櫻井尚子」ルーニィ247ファインアーツ(2019年、東京)、「鳥-Dromaius / to Platinum」リコーイメージングスクエア東京(2020年、東京)など。

志鎌 猛(しかま たけし)

デザイン業界でのキャリアを経て、2002年に写真家としての活動を開始。東京での都市生活から離れ、森林の中で自らの山小屋を建てる経験を通じて、自然への感受性が芽生えた。この体験が、写真表現の原点となる。

最初の写真集『森の襞 – Silent Respiration of Forests』(2007年)は、自然の「見えない世界」を捉える試みとして発表された。その後も『うつろい(Evanescence)』や『観照(Contemplation)』など、自然の循環や儚さをテーマにしたシリーズを展開。2008年からは、プラチナ・パラジウムプリント技法を用い、2010年以降は手漉きの和紙「雁皮紙」にプリントすることで、作品に独特の質感と深みを与えている。

マーク&クリスティン・シンク

マーク・シンク(Mark Sink)とクリステン・ハトギ・シンク(Kristen Hatgi Sink)は、アメリカ・コロラド州デンバーを拠点に活動する写真家夫妻で、19世紀の写真技法「コロジオン湿板法」を用いたロマンティックなポートレート作品で知られている。

マークとクリステンは、2010年代より共同で作品制作を行い、コロジオン湿板法を用いたポートレートシリーズを発表する。彼らの作品は、ヴィクトリア朝の雰囲気を持ちつつ、現代的な感性を融合させた独特の世界観を展開している。ニューヨークのロビン・ライス・ギャラリーなどで共同展を開催し、高い評価を得ている。

清家 正信(せいけ まさのぶ)

山口県生まれ。東京写真大学短期大学部(現・東京工芸大学)卒業。1976年よりフリーランスの写真家として、コマーシャル、映画、広告写真を手がける。

サラ・ムーン

フランス生まれ。1960年代にファッションモデルとして活動し、その後写真を撮り始める。1970年、サラ・ムーンの名で本格的に写真家としての活動を開始。ファッション誌やブランド広告などを手掛ける。1979年、カンヌ広告映像祭で金獅子賞受賞。1985年、国際写真センター(ニューヨーク)、インフィニティ賞受賞。1995年にパリ国立写真センターにて開催された回顧展で、パリ写真大賞受賞。2008年に刊行された写真集『Sarah Moon 1,2,3,4,5,』でナダール賞受賞。日本では2002年、2004年に何必館・京都現代美術館にて展覧会が開催された。

八木 清(やぎ きよし)

1968年長野県生まれ。1993年アメリカ、アラスカ州立大学フェアバンクス校ジャーナリズム学部卒業後写真家水越武氏に師事すると同時に、極北の先住民族エスキモーとアリュート、そして彼らを取り巻く極北の自然の撮影を始める。大型カメラで撮影したネガからプラチナプリントを制作している。

2004年日本写真協会新人賞受賞。2005年準田淵行男賞受賞。

主な個展に「極北の家族~エスキモーとアリュートの肖像~」アイデムフォトギャラリー・シリウス(2005年、東京)、「エスキモーとアリュートの肖像」P.G.I.(2006年、東京)、「極北への旅1994-2007」P.G.I.(2007年、東京)、「sila」P.G.I.(2011年、東京)、「silat naalagaq シラ・ナーラガ」P.G.I.(2015年、東京)、「ツンドラの記憶」PGI(2024年、東京)など。

吉岡 さとる(よしおか さとる)

1963年高知県高知市生まれ。1996年にアメリカ合衆国カリフォルニア州立パロマーカレッジの写真学科を卒業し、アメリカを中心に活動する。2007年に帰国し、高知市に活動拠点を移す。

作品は、科学技術や物理学といったテーマを取り入れた独自の視点で知られ、世界各地の加速器施設を訪れ撮影した作品は、科学の最先端と人間の存在意義を問いかける内容となっている。

伝統的な写真技法にも精通しており、土佐和紙を用いたプラチナプリントやサイアノタイプの作品制作やワークショップを行っている。

主な個展に「Whatever is sensible, Beauty distorts」ポラロイドギャラリー(1996年、東京)、「Sciencescape −科学が押し開く新しい風景−」瑞雲庵(2014年、京都)など。