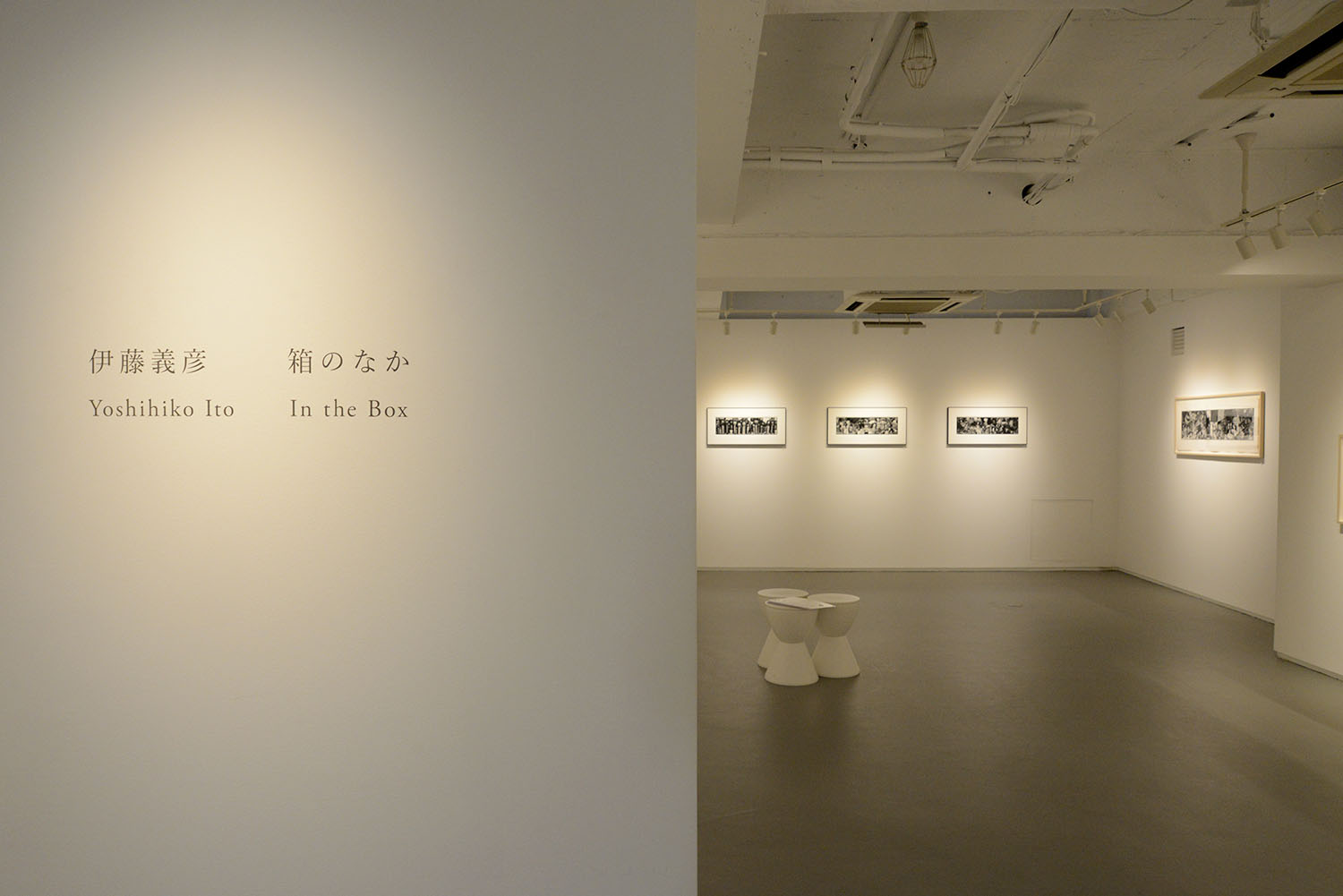

伊藤義彦

箱のなか

2017.1.13(金) - 3.4(土)

PGI

-

-

-

-

-

-

-

©Yoshihiko Ito

伊藤義彦は一貫して写真では表現し難い『時間のながれ』、『意識のながれ』といった目に見えない概念を写真として表現することを追求してきました。

1980年代から、アーティストとしてのキャリアをスタート。緻密な観察に基づいた思索的な作品を作り続けてきました。ハーフサイズのカメラで撮影したフィルムを撮影順に並べたコンタクトプリントが、全体として一つのパターンを生み出す独特の作品を「コンタクトプリント」シリーズと題して発表。それぞれのコマがコンタクトプリント上に占める位置を想定し、画面全体で一つの絵を構成する「影」シリーズや、水滴や葉、波、雲などの被写体を『観ること』、『観続けること』によって、作者と対象との間に存在する予測し得ない現象、目に見えない時間や意識の流れを一つの画面のなかに写し出してきました。

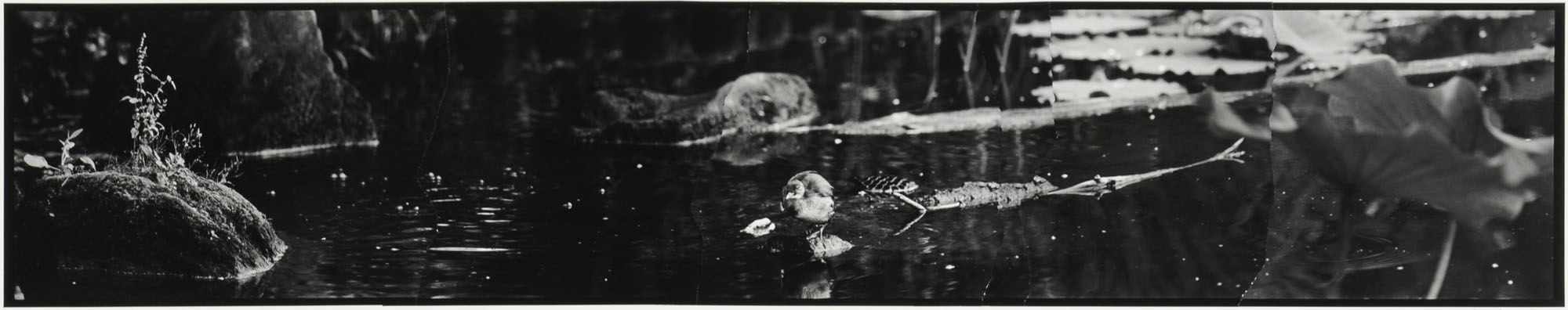

1990年代後半からはコンタクトプリントの手法から離れ、イメージを継ぎ合わせる手法を使って、自ら『写真絵巻』と呼ぶ「パトローネ」シリーズを制作、2000年より継続して発表してきました。主に定点観測の方法で撮影した複数のプリントを千切りし、貼り合わせて再構築するモザイクの手法を用いた制作方法は、日本古来の絵巻物の特徴である時空間表現を参考にしています。

この「パトローネ」シリーズの集大成となる本展「箱のなか」は、人形供養に納められた人形や地面に打ち付けられる雨粒、静かに動く小動物などの被写体と対峙し、『観ること』、『観つづけること』によって生じる見えない時間のながれ、意識の変化や意識のながれを、自ら『写真絵巻』と称する手法で写真の中に写し出しています。

いろいろなものが溜まった。

六畳一間からの生活も、いつの間にか、そこに収まりきれない程ものが溜まった。整理し、捨てようと思う。しかし、いざとなるとなかなか捨てきれず、元の所に帰ったり、別の所に移ったり、これまで何度も繰り返してきた。30年ほど前に買って、まだ一度も読んでいない本がある。きっとこれからも読むことはないと思うのだが、捨てきれない。その背表紙を見ながら、丹精こめて育てていた果樹を、一本残らず伐採した人の話しを思い出す。

奥から少し埃の付いた箱が出てきて、でも中身の記憶は薄れ忘れている。

玉手箱ではないが、片づけの煩わしい一時の気分転換になる。記憶は忘れてしまうことがあっても、捨て去ることはできない。日々の生活のなかで、喜怒哀楽はもちろん、意識するしないに関わらず、五感を通じて次々に箱のなかに蓄積されていく。

「あとOOギガ残っています。」などの表示は一切ない底なしの世界だ。不要なものはゴミ箱に移し、消去できればいいのだが、できないので厄介だ。

遊びのつもりで、期限切れの生フィルム7、8センチ千切り、空きビンに入れ、水を入れてふたをし、机の上において置いた。時がたつにつれ水が少し濁ってきて、また時がたち、中を覗くとなんと膜面が剥がれ、クラゲのようになっていた。それからまた時がたち、クラゲの姿は消えていた。もし、自分の記憶がこのように展開したら、それが夢であってもきっと冷や汗ものだ。

絵巻物のような写真になればいいとの思いから始めたパトローネシリーズ、箱のなかから、時と光の糸を手繰り寄せ、なんとか織り終えた。

伊藤義彦

伊藤 義彦 (いとう よしひこ)

1951年生まれ。1977年、東京綜合写真専門学校を卒業。

「The Shadow」展(西シェラン美術館、デンマーク 2005年)や「写真の現在2・サイト−場所と光景」展(東京国立近代美術館 2002年)、東京都写真美術館、原美術館をはじめとする国内外の多数のグループ展で作品が展示される。近年の主な個展に「時のなか」P.G.I. (2010年)、「水のなか」P.G.I. (2006年)、「蓮の泡」P.G.I. (2004年)、 「パトローネの中 ― 観ること、観つづけること ―」京都造形芸術大学Gallery Raku (2002年)、「パトローネ」P.G.I. (2000年)、「影のなか」P.G.I. (1998年)、「Contact Print Stories」ローレンス・ミラー・ギャラリー (ニューヨーク 1992年)がある。

PGI Exhibitions

| 2010.2.18 | - | 3.31 | 「時のなか」 |

| 2006.9.4 | - | 10.6 | 「水のなか」 |

| 2004.4.14 | - | 5.28 | 「蓮の泡」 |

| 2000.11.6 | - | 12.6 |

「パトローネ」 |

| 1998.5.7 | - | 6.12 |

「影のなか」 |

| 1996.9.5 | - | 10.5 |

「風と蝸牛」 |

| 1994.9.1 | - | 9.30 |

「観ること・観つづけること」 |