<対談>圓井義典 x 増田玲 x 伊藤義彦

2020.12.11(金)

Interview

対談 [圓井義典 x 増田玲 x 伊藤義彦]

PDFはこちら

PGIにて個展「天象(アパリシオン)」を開催した圓井義典さんと、東京国立近代美術館主任研究員の増田玲さん、写真家の伊藤義彦さんをお招きして、圓井さんの作品を経由しながらそれぞれの写真との向き合い方についてお話を伺った。

聞き手:PGIディレクター 高橋朗

写真展「天象(アパリシオン)」会場にて

高橋朗(PGIディレクター、以下、高橋):まず、圓井さんから今回の対談の相手として伊藤さんの名前が最初に上がったんですが、その理由をお聞かせください。

圓井義典(以下、圓井):決まった写真の表現の枠、枠と言ってもはっきりしたものではなく、カメラを使って何かしらテーマに沿って被写体を選び、その被写体を構図や様々なマニュピレーションによって、視覚的にあらわしていく。そういう一般的な写真のスタイルがあったとすると、伊藤さんは、その枠とは全く別の視点から写真を見てらっしゃるな、というのが僕の中にありました。単純な言い方をすれば、メタ写真的な視点で写真を扱ってらっしゃる。そこに僕はずっと関心を持っておりまして、今回の展示では、私の写真も今まで以上にメタ写真的な視点で写真を考えた結果として作ってきたつもりですので、その辺りについて、長らくそういう取り組みをされてきた伊藤さんとお話をしてみたいということで、お名前をあげました。

高橋:伊藤さんは2002年に増田さんがキュレーションされた東京国立近代美術館の「写真の現在2」に参加されていて、以降も常設展で作品を取り上げていただいているのですが、圓井さんは、同じ2000年頃に、展覧会の文章を増田さんに書いていただいています。

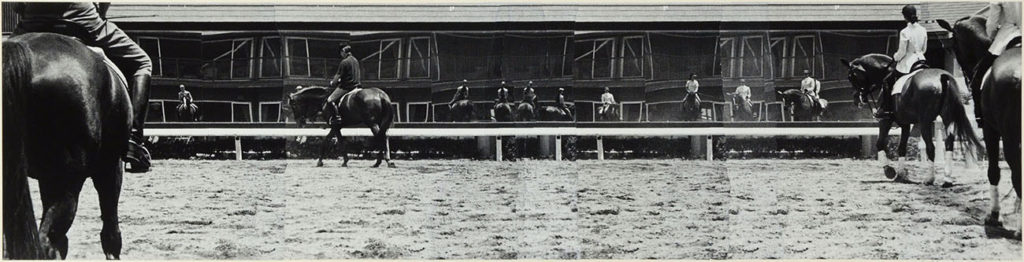

馬のいる風景・I(パトローネより) ©Yoshihiko Ito

圓井:日本中を巡って撮影したものでまとめた「地図」という展覧会を銀座のギャラリーで行った時に、事前に増田さんに作品を見ていただいて合わせて言葉をお願いしました。その後、この作品はPGIでも別バージョンで展示しています。

鹿児島県西之表市住吉、2003年(地図より) ©Yoshinori Marui

高橋:増田さんは以降もお二人の展覧会を見ていただいていますが、増田さんから見た、お二人の作家についてお話をいただければと思います。

増田玲(以下、増田):いま圓井さんがおっしゃったように、お二人とも、写真の外側に何かテーマを設定して、社会的なことや自分の内面のことなどを写真を使って表現するというタイプではないですよね。まさに写真というメディアは一体どういうものなのか、写真にしかできないことはなんなんだろうということについて、他の人が写真でやっていないようなことを探求されています。

もう正確には覚えていないのですが、圓井さんにテキストを頼まれて書いた「地図」のシリーズについては、「この写真はなんのために撮られているのか、考えてください」というメッセージが発信されているのではないかということを言ったように思います。圓井さんの意見ではなくて、写真を見ることの意味、あるいは写真を通じて見えているもの、その立場に立って自分が何をしているのか考えてくださいと言うような、そういうタイプの仕事ではないかというようなことを書いたような気がします。

高橋:さっき、圓井さんと同じような話をしていました。人の写真を見る時にどう見るのかという話をしていて、人の写真を見る時には、その人がなぜ写真を撮るのかということがやはり一番気になると。それは、圓井さんが自分の作品を出す時にも同じなんだなって、いま増田さんの話を聞いていて思いました

–写真の中に何を見ているのか

圓井:僕はその人がどんなテーマを扱っているかとか、そのテーマをどういうふうに表現しているかとか、そういうところにはほとんど興味がありません。どちらかというと、その人がなんで写真を通して表現をしたいのかという、その人の態度そのものにすごく興味があります。むしろ写真展に行って見るのは、そこしかないなと思っているんです。自分では、最近そうなったと思っていたんですが、増田さんのお話を聞くと、結局ずっと昔からそうだったのかななんて今思いましたね。

高橋:伊藤さんは誰かの写真展を見るとき、何を見ていますか?

伊藤義彦(以下、伊藤):難しいな…(笑)。言葉というのは限定してしまうので、イメージですね。あとは写真展は複数の作品が展示されているから、1点だけじゃなくて全体を見て自分の感覚に合うものと合わないものを見ています。だから、私の場合は、ひとの写真を見てどうこうというよりは、常に身勝手で、自分しかないんですよね。

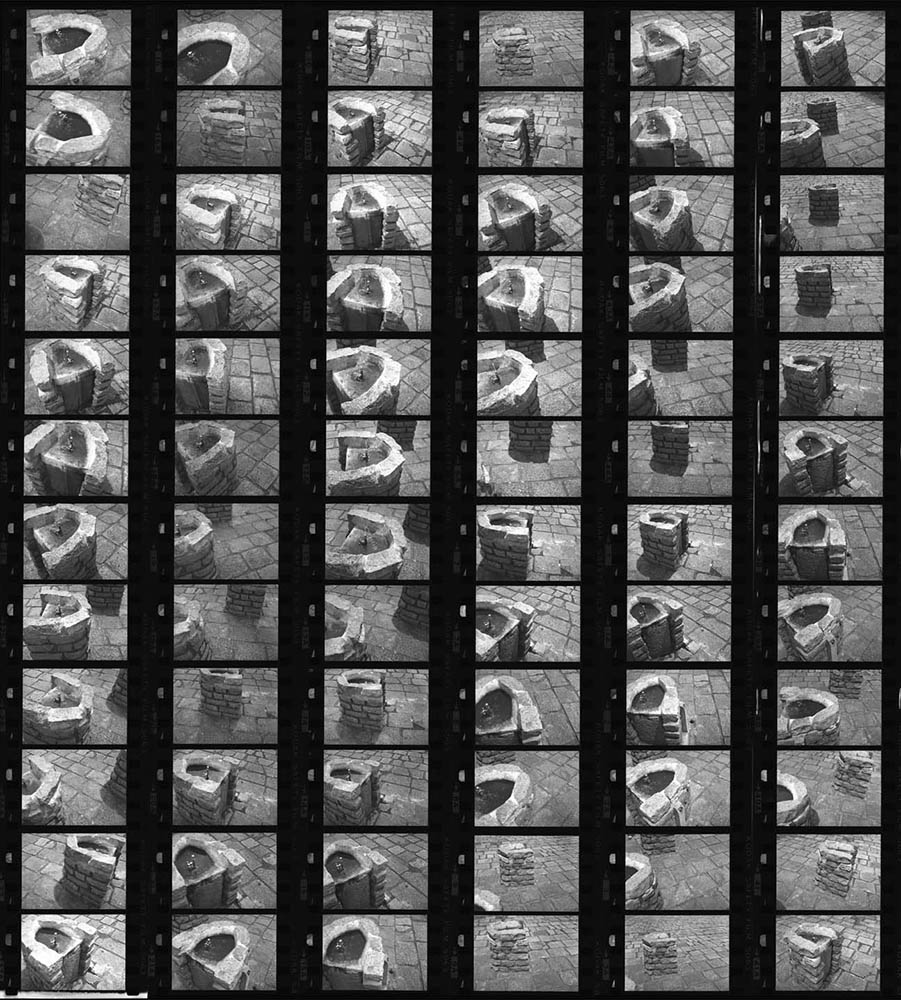

学生時代には、作品を先生の前に出して、コンタクトプリントの中からこれを焼きました、と言いますよね。すると、学校ではなんでこれ選んだ?から始まるわけですが、私としては、36枚出せばある意味それぞれみんないいわけですよね。で、なんでその写真を選んだか言えって言われても、もごもごして説明できなかったりする。そうするとある先生はこの写真がいいとか、別の先生はこれがいいとかって言う。感覚はみんな違うんですよね。だから、「選ぶ必要がないような写真を撮りたい」という欲求が生まれて、そこからコンタクトプリント(シリーズ)ができました。非常に乱暴な言い方をすれば、選ぶっていう作業なしでフィルム1本で完結できるから。

imagery-72, 82009(コンタクトプリントシリーズより) imagery-72, 82010(コンタクトプリントシリーズより) ©Yoshihiko Ito

圓井:そうすると、伊藤さんは人の作品を見る時もその人なりに何か過去の経験があって、そこから召喚された判断によってこの作品たちは作られているんだろうな、というふうに見ているんでしょうか。

伊藤:提示された写真はその作家がいいと思った瞬間にシャッターを切ったもののプリントなので、その前後を想像します。

あとは、基本的に我々はものを見て、それで頭の中でデジタル処理して見ているんだと思うんですよ。作品にするということは、触れられないものを触れられるものにするということ。だから、フィルムで撮った時点でフィルムというものになるわけ。かっこよく言えば、自分の頭の中のデジタルのものがネガやプリントという実際の「もの」になる。ネガの状態からポジの状態に変換してひとつのものとして、印画紙として残る。そしてそれは触れられる。そしてどこにも動かない。デジタルは頭の中ですごく動くんです。夢や妄想、幻想などを、抱くように。予期せぬものが映像として浮かぶのを「もの」にできるということに非常に興味があります。

–デジタル写真の身体性・肉体性

高橋:圓井さんは前作まで、フィルムで撮って暗室で焼いていましたが、今回から一部をのぞいてデジタルで制作しています。今のお話を聞いてどうですか。

圓井:伊藤さんのお話はまさに僕が今作を作るにあたって関心があったことのひとつです。今までぼく自身はずっとフィルムカメラを使って写真を撮りそれを現像して、印画紙にプリントするというアナログ的プロセスにずっとこだわってきました。つまり自分の身体性、物質的な自分が肉体的に動いて、作品にしていくという、写真における「身体性」「肉体性」というところにこだわりがあったわけです。けれども、じゃあ、デジタルには身体性や肉体性というものがないのか?ということを考えないといけないって、今の若い学生たちと話している中で思ったのが、今作を作る大きな要素でした。だから、今回の作品が全て最終的にデジタル出力というのは、ちょっとチャレンジでもあったんですが、実際にやってみるとアナログのプロセスとは違う側面がある。けれども違うやり方で同じように肉体性、身体性を作品に加えることは可能だという結論を持つに至ったかなと思っています。例えば、デジタルカメラで撮った作品を、ネガポジ反転させてみたり、ネガポジ反転させたものの一部をさらにポジに反転させてみたり、アナログでフォトグラムを作ってそれを原稿としてスキャニングしたものを、大きいサイズにプリントしているのですが、拡大する過程の中でそれを加工してみたり。いろんな形で、最終的な展示をするまでのプロセスのなかに肉体的な操作を加えることは可能だなというのは感じました。それを踏まえて、学生たちの様子を振り返ってみると、頭の中にあるイメージを現実化するそのプロセスの中で何かしら肉体性とか、身体性を見つけていきたいとか、加えていきたいという欲求があるようです。昔はそれをアレブレボケといった撮影や粗い粒子感、焼き込みや覆い焼きといったかたちで、プリントを制作するプロセスの中に見出していたのが、最近はデータをいかにして現実化し展示するかというプロセスの中に魅力を見出してきていると思いました。だから結果としては、おそらくデジタル-アナログの違いはもちろんあるけれども、制作者が見ている魅力は結局同じ写真のもつ身体性や肉体性にあるのかなと思いました。

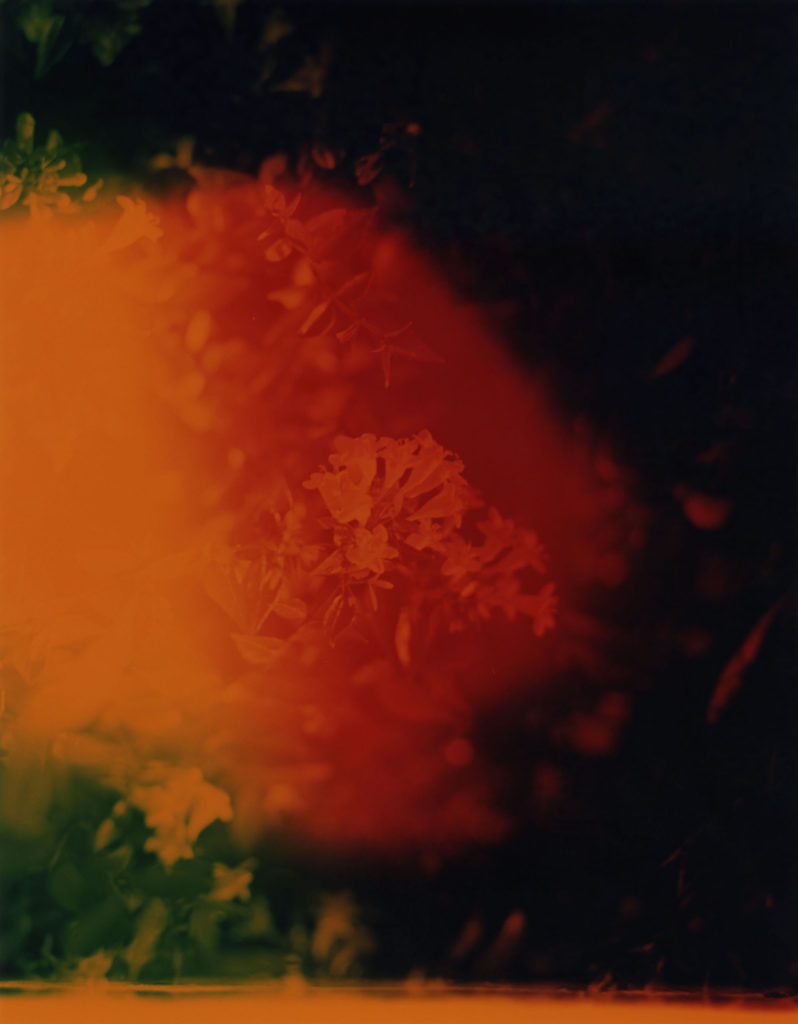

「天象(アパリシオン)」より ©Yoshinori Marui

伊藤:今回、案内状をもらったら、「時間」や「光の粒子」とあったのでフィルムで撮ったな、と思っていました。PGIレターを拡大して、プリントに粒子が見えたりすると、「あ、粒子だ。フィルムで撮ったのか。」と勝手に想像して今日見ていたんですけれどね。話を聞いてみたらデジタルだったと。でもデジタルで制作する方も粒子という言葉を使って写真を展示しているんだなと意外だったこともあるし、やっぱり粒子と言うからには写真家だな、とか。それは非常に印象に残りました。

–コントロールしきれない写真のおもしろさ

圓井:増田さんにお伺いしたいことがあって。僕も伊藤さんも制作者としてずっと写真に関わってきて、制作者であれば他の制作者がどんなことをしているのかというのはある意味すごく関心があります。人の作品を見る時には自分の制作や普段の生活を考えて、作者と自分を対比させて差異や共通点を見つけて、共感したり、「そういう考え方もあるのか」と新しい発見があったりするんですが、増田さんは作家ではなく見る側でいらっしゃいますが、写真に興味を持たれて多くの作品を見続けてこられたというのは、どういう理由からなのですか?

増田:写真というメディアを使って生み出される作品というのは、人が作り出した絵画や彫刻とは違って、必ずしも作者がコントロールしきった創造物ではなく、極端にいうとできちゃったものであるという側面が、美術館で扱う造形芸術の中ではより強いものだと思うんですね。もともと僕は、大学で美術史や美学を専攻したのではなく、むしろ文化とか社会に興味がありつつ、でもアートみたいなものにも関心があって。その両方の側面から見て面白いのが写真なのではないだろうかと。いわゆるコンストラクテッド・フォトのような方法も当然あるということもわかっているけれども、作者自身が世界と出会って発見した何かというような作品の方が、僕としては面白いし興味を惹かれます。写真はそういうメディアなので、自分が作り手として共感したりあるいは発見したり、という見方とは別に、この人はこういうふうに世界を発見している、というのが面白いのかなと。

伊藤:いま増田さんがおっしゃったのは、偶然性ということを考えてのお話だと思ったんだけど、写真の場合は、撮影している中で思わぬ出来事というのが度々あって。私はほとんどその思わぬ出来事で作ってきたみたいなものなんです。写真の場合、絵画や彫刻とは違って、より多くの偶然と出会ってできてしまったみたいなことがありますね。偶然性についてはどうでしょうか、増田さん。

増田:もちろん、写真に限らず、絵画でも彫刻でも作っていくプロセスの中では、目の前にある作品に自分が一筆描くことで画面にいろいろなことが起きていって、作者の外部に、半ばコントロールしながら偶然という現象として作品が成立していく側面もあると思います。けれども、写真の場合、普通、写真家はいろいろな事を正確にコントロールするトレーニングをして、その上で何かイメージを作り出そうとする。でも、多くの写真家がそういうトレーニングをすればするほど、最終的には、イメージを捕まえるというところにコントロールしきれないものが大きな要素としてあるという事を自覚して、それとどう付き合うかということになる。その言い方はもちろん「偶然」かもしれないですよね。圓井さんは今回の写真集のエッセイの中で、作者自身が第一の鑑賞者であるというようなことに触れている一節がありますけど、偶然というふうに説明するか、あるいは作者という存在の特権性を疑問視するような説明もできますよね。

圓井:そうですね。コントロールしきれないところとどう付き合うか、というところは、確かに写真の面白さの一つだと思います。でも、このことは制作する側の話のようにも思えますが、じつはもう一方の作品を見る側にも同じことが言えると思うんです。だから、作者も鑑賞者もじつは立場は変わらないのではないか、ということです。人は他人の写真を目のあたりにして、自分の経験や意図を元に何らかの答えを見出そうとするものでしょう。それは自分の求めている答えになるように、写真家が自分の経験や意図に沿って写真をコントロールしようとすることと何ら変わらないように思います。でも、僕は写真の面白さはそこではなくて、むしろコントロールできないところにあるんじゃないかと思っています。だからこそ、今回の作品では、何度見ても何らかの発見や新しい解釈ができるように、同じ写真のかたちを変えた繰り返し、他人の写真の引用や、暗喩を作品のあちこちに密かに散りばめておいたんです。じつは僕自身も分かっていない解釈がありうるかもしれないと期待して。

「天象(アパリシオン)」より ©Yoshinori Marui

増田:圓井さんは、割と難しい文章をまとめる仕事というのと写真を発表するのを並行してやっています。今回の展覧会も、ひとことでいうとわかりにくい。理解しようとか説明しようとかすると、なかなか難しい気がするんですけれども、やろうとしていることの途中プロセスのひとつ、というふうに見ると、「今回はこういうかたちで現れている」、というひとつのとっかかりが少し見えてくるような気がします。日頃あるいは昔から考えている、圓井さんが関心のあることを今日改めて言葉で聞くことで、今回も、一見、とっつきにくいお仕事なんですけど、そこにもいくつかの手がかりがちゃんとあるんですよということを、確認できた気がします。

伊藤さんと僕と圓井さんの3人で話をするというのを聞いたときに意外で、どういう意図なんだろうと思ったんですけれど、伊藤さんという写真家にお話を聞きたいというところも含めて、圓井さんの、仕事、作品、今回の展示について手がかりをもらったような気がします。

写真家 / 東京工芸大学芸術学部写真学科教授

1973年大阪府生まれ。東京芸術大学美術学部デザイン科在学中より写真作品の制作を始め、2000年頃から現在のテーマである「写真×哲学」に連なる作品を発表。「見ること/写すことによって世界は克明になるが、そのことによって同時に無意識に捨て去っているものがある」ということを、見る人と共有するための試みを続けている。

写真家

1951年山形生まれ。1977年、東京綜合写真専門学校卒業。1979年から1982年まで自主ギャラリーGallery OWLを主催。目に見えない時間や意識の流れをコンタクトシートを使い表現。初期から一貫して写真表現の可能性を広げるような実験的な作品を制作している。

増田 玲(ますだ れい)

東京国立近代美術館主任研究員

1968年神戸市生まれ。1992年筑波大学大学院地域研究研究科修了。同年より東京国立近代美術館に勤務。近年担当した主な展覧会に「写真の現在4:そのときの光、そのさきの風」(2012年)、「ジョセフ・クーデルカ展」(2013年)、「トーマス・ルフ展」(2016年)など。