<石元泰博 生誕100年記念インタビュー>三好耕三 x 山崎信

2021.6.22

INTERVIEW

石元泰博 生誕100年記念インタビュー

三好耕三 x 山崎 信

PDFはこちら

PGIにて 三好耕三氏(左)と山崎信氏(右)

今年、2021年は、石元泰博生誕100年です。昨年は生誕100年記念展が東京都写真美術館と東京オペラシティアートギャラリー[1]で同時開催されました。

今日は生前石元先生と親しく交流されていたお二人、当時PGIのディレクターだった山崎信(フォトクラシック代表)さんと、石元先生と同時期からPGIで作品を発表していた写真家の三好耕三さんをお招きしてお話しを伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

聞き手:高橋 朗(PGIディレクター)

——1970年代、石元先生と出会う前の認識について

高橋 朗(以下、高橋):まず、お二人それぞれ、石元先生と知り合う前の認識について教えていただけますか?

三好耕三(以下、三好):石元さんについては、そういう方がいるっていうことはもちろん知っていました。学生時代の私のイメージでは、シカゴから帰ってきた建築の写真家っていう感じ。作家として活動しているというよりは、『SD』という建築雑誌の写真を撮っている人、そういう認識でしたね。偶然、同級生が学生の時にアルバイトで石元さんの「最高裁判所」[2]の撮影のアシスタントをしに行ったんです。それで写真の撮り方はどうだったとか、奥さんが助手をやってて、三脚を持ってるんだよ、みたいな話を聞いて。そんなふうに石元さんのことを認識していました。

高橋:山崎さんはどうでしょう?

山崎 信(以下、山崎):知ってはいたんですけど、巨匠すぎて近づけない人だと思っていました。私がPGIに入ったのが1979年で、ちょうどその頃、石元先生は曼荼羅の展示[3]をしていたんですよね。PGIでは、1979年にアンセル・アダムスの展示をしたあと、アメリカのジェフリー・ギルバートさん[4]が携わってくれて、PGIでハリー・キャラハンの展示[5]をしたんです。キャラハンは石元先生の恩師の一人ですから、キャラハンの展示をしているギャラリーということで、石元先生はそれを聞きつけて、PGIを訪ねてきてくださったんだと思います。キャラハンの展示をご覧になったかはわからないですけど、きっと見に来ていたんじゃないかな。私が初めて挨拶をしたのは、その少しあとで、石元先生のお顔もよく知らなかったんですけど、石元先生がPGIにいらした時にちょうど原直久先生[6]がいらしてて、原先生に紹介してもらう形で挨拶をしたのが最初でした。1980年頃だから、60歳前後でバリバリの現役でしょ。今考えれば、皆さんかなり緊張してたと思います。

[1] 「生誕100年 石元泰博写真展 生命体としての都市」東京都写真美術館 2020.9.29–11.23 https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-3836.html

「生誕100年 石元康博写真展 伝統と近代」東京オペラシティアートギャラリー 2020.10.10–12.20 https://www.operacity.jp/ag/exh234/

[2] 1974年竣工。設計は建築家の岡田新一

[3] 1977年西武美術館/1978年国立国際美術館

[4] Jeffry Gilbert シカゴのギャラリーオーナー(Gilbert Gallery, Chicago)

[5]「Harry Callahan / Aaron Siskind」1979.6.14–7.16

[6] 写真家。日本大学芸術学部元教授。1979年から設立直後のPGIのアドバイザーを務める。1989年にPGIより出版された石元泰博のポートフォリオ「桂」のプリント制作に携わった。

ウィン・バロック展(PGI)オープニング(1986年)

——PGIでの個展の制作過程について

高橋:PGIでの石元先生の展示は、1982年からです。ですから実は三好さんの方が先にPGIで展示をされています。三好さんは1979年の秋から「Exposure」[7]。石元先生は1982年「シカゴ、シカゴ」[8]が最初です。

山崎:1982年のPGIで初めての展示は、初代ディレクターの山本明さん[9]とご挨拶に伺って、展示をお願いしたと記憶しています。その時に石元先生が、「今、『シカゴ、シカゴ』のシリーズを焼き直してるんだ」っておっしゃったんですよね。その頃、オリエンタル社のニューシーガルGというバライタ印画紙が国内販売されていて、品質の安定した印画紙だからということで、石元先生は主要なシリーズの作品を焼き直ししていたんです。それで写真展をお願いしたら「あぁ、いいよ」っていう感じで、その頃から頻繁に石元先生のお宅に通い始めました。

高橋:石元先生とはどんなふうに個展の制作を進められていましたか?作品のセレクションは石元先生ご自身がされていました?

山崎:とにかく、プリントをたくさん箱に入れて持ってきてくれて「これでやって」という感じでしたね。最初の頃は、原先生と当時のディレクターの山本さんがメインで作業されてましたけど、まず代表作を押さえるために、写真集のコピーをとって、それに合わせて30〜40点を選ぶんです。そこからさらに厳選する、あるいは別の作品を足したりして、セレクションを決めていきました。

高橋:そのやり方はその後もずっと変わらなかったですか?

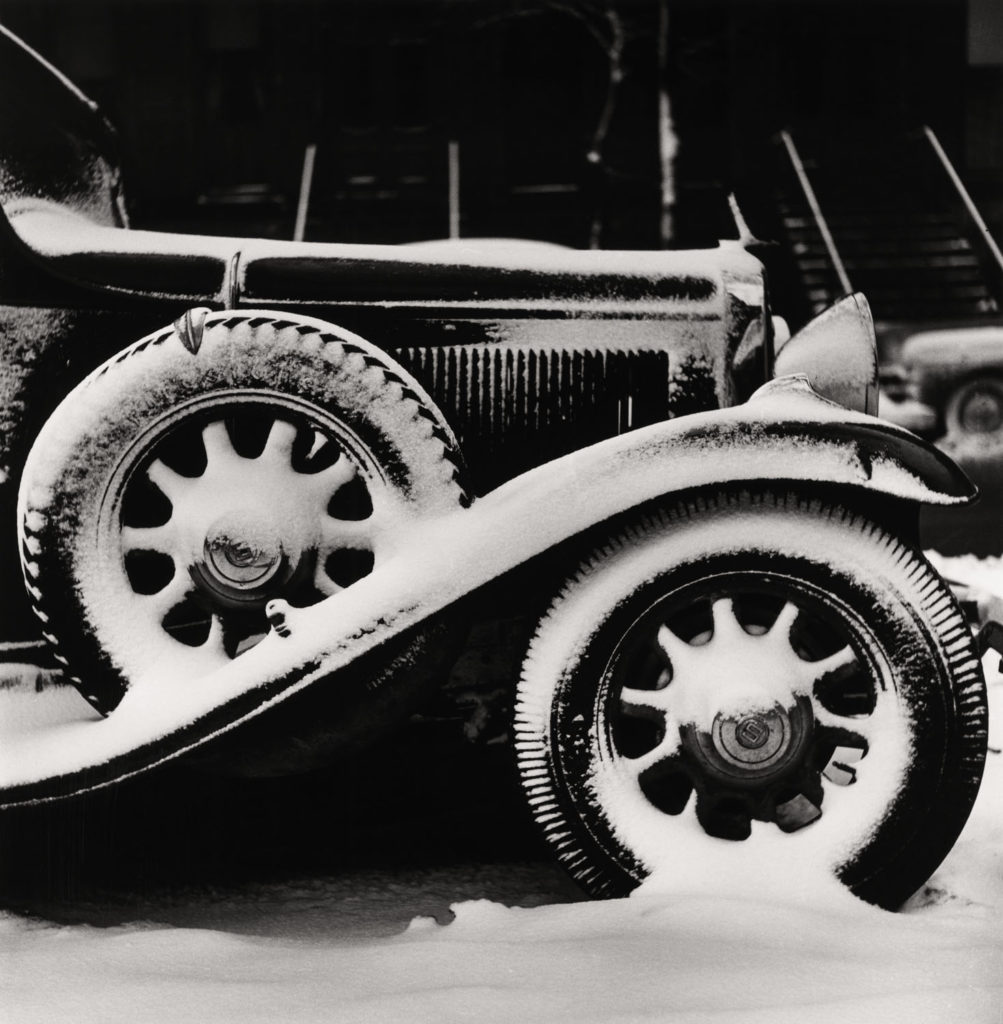

シカゴ 雪と車 1948–52 ©Kochi Prefecture, Ishimoto Yasuhiro Photo Center

山崎:今思えば変わらなかったですね。いつも新しいシリーズができると「これ見といて」って2〜3箱、一箱に50点くらいプリントが入るので、150点くらいになりますが、一気にプリントを渡されるんです。そこから私たちが選んで展示して、という流れでした。先生からプリントが届くと、閉廊後に大きなテーブルの上にプリントを広げて見るんです。何しろ一つのシリーズで150点以上もありますから、そうやって1ヶ月くらいかけて見て、セレクションを決めていましたね。40〜50点が決まると、先生にこれでやりますということでお見せして。石元先生は「うん、いいね」っていうくらいで、あまりいいとか悪いとかはおっしゃらず特に指示はなかったですね。

高橋:なるほど。私がギャラリーで展示の仕事を始めた頃に山崎さんに、「相手がたとえ石元先生でもこれは違うと思ったら『やらない』という判断をしないといけない時もある」と言われたことが印象的でした。

山崎:そうですね。あれは「雲、紙、雪のあしあと」[10]の時でしたけど、最初、「雲」のシリーズだけ持っていらしたんです。「雲」だけでは展示は成り立ちにくいなと思って、私としては展示をするかどうか、その場ですぐに決められなかった。でも先生は「雲」のシリーズだけで展示をしたくて見せてくれている。「でも先生、『雲』だけじゃ…」って渋ったら、先生は憮然とした顔をされて。そうしたら2、3ヶ月後に「紙」も撮ってるんだって言って、プリントを持っていらしたんですね。その後には「雪」のシリーズも。「こんなのも撮ってるの」と言ってね。テーマが3つ揃ったタイミングで「先生、これでいきましょう」と言いました。石元作品のエッセンスは数点で十分伝わるから、一つのモチーフをたくさん展示するのではなくて、いくつかのモチーフを数点ずつ見せる方がよいと私は考えていたんです。でも最初、先生には憮然とされたし、その時が一番困りましたね。

高橋:セレクトで気をつけていたことなどはありましたか?

山崎:例えば、似たイメージが3枚あったとすると、必ず1点だけを残して、他は選びませんでした。シークエンスのように見せると、説明的になるから全部は選ばないんですよ。先生はそういう見せ方を好まなかった。例えば、アーロン・シスキンの、同じ角度からいろんな歩行者を撮ってるシリーズがありますが、そういう意味では石元先生も同じようなシチュエーションで撮っていて、バリエーションを見せるように複数枚で見せることはありました。でも説明的になるような選び方、見せ方というのは、私も特に意識して避けていました。その作品の見せ方というか、見る側の見る目が甘くなるのを嫌がってたと思います。だから、1点に絞る。例えば、その1点に似たイメージを「これも面白いですね」と私が言っても、石元先生は「あ、そう」って言うだけでした。先生の中でその1点というのは、もう自分の中で決まってるんですよ。そういう美意識がとても強い方でしたね。

[7] 1979.10.11–10.20

[8] 1982.3.15–4.17 その後、同年に「ある日ある所」1982.8.20–8.31

[9] 1979–1985年頃、PGIディレクター

[10] 1995.4.5–5.19

シカゴ 1959–61 ©Kochi Prefecture, Ishimoto Yasuhiro Photo Center

——石元先生のプリント制作について

高橋:石元先生はどんなペースで作品を制作されていましたか?一回暗室に入ると、一つのイメージにつき3枚焼くという話も聞いたことがありますが。

山崎:3年くらいで一つのシリーズを見せてくれる感じでしたね。三好さんもそうですよね。一つのシリーズを作り上げるのに、3、4年撮りためる。石元先生は同じイメージをそれぞれ微妙に明暗やコントラストの調子を変えて2、3枚焼いてました。先生はマスタープリントを作りたかったんですよね。マスタープリントというのは、簡単に言うと、その作家にとって最も理想とするようなベストな調子のプリント、自分の作品の見本のような形で手元に置いておくプリントのことですが、石元先生はマスタープリントを焼いて、それと同じ調子で、展示用のプリントを揃えるようにしていたんです。PGIでの最初の展示は1982年ですけども、考えてみれば『シカゴ、シカゴ』は1969年に出版されていますから、昔の作品を見直して、売るためのプリントではなくて、マスタープリントを作るために焼いていたっていう意識が強かったと思いますね。シカゴのジェフリーさんが石元先生のプリントを扱い始めたこともきっかけになったと思います。自分のためのマスタープリントとして全作品を揃えておくという意識が強かったですから、積極的には売ろうとはしていなくて、販売して欠落が生じた場合には、2〜3枚焼いて補充しておく。そういう感じでした。

高橋:三好さんは、同じ写真家として石元先生をご覧になっていてどうでしたか?

三好:私が石元さんと会った時は、自分の仕事や、作品としてのプリントを整理し始めていた時期だと思います。作品のモノとしての在り方を意識していたんじゃないかな。アメリカでもそういう動きがあったのを石元さんも知っていたし、私自身も、そういうことを感じてました。PGIと出会って、作品を整理していきたい、まとめた形で残していかないとという意識を石元さんが持っていたのを私は感じました。定期的に作品を整理していこうって、心に決めていたというのはあると思います。

山崎:そうでしょうね。石元先生はシカゴ時代に焼いた作品を日本に持ち帰っていて、人から見せてほしいと言われると、それを持ち歩いていたんですよね。今となっては、それはヴィンテージプリントですけど、当時の石元先生にしてみればマスタープリントです。そういうマスタープリントを、作品を整理するという意味で、作りたかったんだと思います。

石元先生のプリントはイメージサイズが2種類あるんですよ。1980年代半ばまでは、11×14インチの印画紙に対してイメージサイズが小さくて、余白を大きく採っていたけれど、もう少しイメージを大きくプリントできると気がついて、余白を少なくして、大きく焼くようになりましたね。1982年の展示の時はまだ小さかったです。イメージサイズによって、古いもの、新しいものの区別がつきます。

——仕事の写真と作品との区別

山崎:石元先生の作品は、高知県立美術館への寄贈のために何回かに分けてPGIから引き渡した[11]んですけど、シリーズやイメージごとにまとめて、すべてストレッジボックスに詰めていったんです。当時のPGIスタッフだった山田明子さん、大学院で石元研究をしていた大澤友貴さんと一緒に作業しました。

PGI芝浦での石元氏(2007年頃) 撮影:山崎信

作品の引き渡しで高知県立美術館の学芸員が来るのを待っている様子。

積まれているストレッジボックスは1箱に約50枚入るので、

ここにある15箱で700枚以上あることになる。

三好:建築の写真がいっぱい入ってる箱もありましたよね。石元さんはこういう写真を破ろうとしたのよね。

高橋:どんなタイミングでですか?

三好:高知に持っていく話が出たりした後だったかな。要するに、これは印刷原稿だから作品じゃないって。

山崎:頼まれ仕事だから作品じゃないということですね。

三好:だから全部破るって言うの。私はたまたまPGIにいて、山崎さんと私で「それは違います」って言ったんです。

山崎:それは価値がありますって。ご自身で焼いたプリントなんですからって。

高橋:それで先生は納得されたんですか?

三好:納得したんだよね、そのときね。

山崎:捨てちゃダメですよ、そんなことしないでとっておきましょうって言ったら、「あ、そう?」っていう感じで。

三好:山崎さんに持ってきたってことは、自分の中でも、どうしたらいいんだっていう迷いがあったと思う。石元さん一人で判断してたら破ってたと思うし。

山崎:2005年にPGIで「シカゴ1966」[12]という個展をやりましたけど、石元先生が1966年に『SD』(1967年2月号)の「シカゴ派」特集のために1週間でシカゴの建築を撮ったっていうものだったんですね。それも、ふらっとPGIに持ってきたものだったんですよ。ネガを預けにきたんです。先生は、ほとんど密着焼き(ベタ焼き)を取らない人なんだけど、これはすごいから密着とっていいですかって聞いたら、いいよって言われて。「でも、これは頼まれ仕事だから」ってその時は言われたんですけど、この時も捨てるか迷っていたんだと思う。だけど、ちょうど大澤さんが修士論文を書くのにPGIに通ってきてた頃で、このテーマはどう?って渡してみたら、やりたいって。先生に伝えると、やっていいよって言ってくれました。

高橋:オペラシティでは「シカゴ1966」の作品も展示されていましたね。他のお仕事の作品もですが、オペラシティの展示で「見れた」っていう感じはあって。私は嬉しかったです。

三好:いわゆる頼まれ仕事だった建築写真なんかも展示されてたけど、本人が存命だったら、展示したがらなかったと思う。私達が、その時に捨てないでほしいと言ったのと同じで、後世の人のためには残しておいて、そしてオペラシティでこれが見せられたことは、よかったと思いますね。

[11] 2006年に石元夫妻と高知県知事との間で贈与契約が締結されており、それに基づいての作業だった。

[12] 2005.4.5–4.28

——シカゴでの石元先生

高橋:1999年にシカゴ美術館で石元先生の個展[13]が開催されました。山崎さんは先生と一緒にシカゴに行かれ、ステファン・デイターギャラリー[14]や、シカゴ美術館を回られました。シカゴの街中を石元先生と歩くと、先生はどこで何を撮影したか全て覚えていて、あれはあそこで撮った、これはあそこで撮ったって教えてくれたんだって、デイターさんがおっしゃっていました。

山崎:シカゴでは先生もいきいきして、先頭に立ってずっと歩いていましたね、写真撮りながら。先生はいつも決まってフォーシーズンズホテルに泊まっていました。

三好:俵屋の話を思い出しますね。あれは事件ですよ。実家から勘当されちゃったという。ある時一緒に食事していたら、ボソボソって「僕は高知に帰れなかったんだよ、勘当されたから」って話してました。

山崎:1953年に桂離宮を撮影するために、京都の高級旅館の俵屋に1ヶ月も泊まって、とんでもない金額になったという話ですよね。ご実家が田畑を売って工面したという話で……

三好:高知の個展[15]の時に初めて高知の実家へ戻れたって。

山崎:帰らなかったし、帰れなかったんでしょうね。だけどね、石元先生は早とちりだったと思いますよ。お父さんと喧嘩したと言っていたけど、お母さんは味方してくれてたんじゃないですかね。実際のところはわかりませんけど、自分で勘当だってそう思い込んじゃったんじゃないかな。18歳で単身渡米する時には、実家の庭に「自分だと思ってほしい」と木を植えてきたという話もあるし。

高橋:自分だと思ってくれって木を植えたなんて、結構ロマンチックな人なんですね。

三好:結構どころじゃないよ(笑)

[13] “Yasuhiro Ishimoto: A Tale of Two Cities” The Art Institute of Chicago 1999.5.8–9.12

[14] Stephen Daiter Gallery, Chicago http://stephendaitergallery.com

[15] 「石元泰博 1946-2001 写真展」2001.4.1–5.27

——アメリカという国と人種の問題についての意識

高橋:三好さんもアメリカにいましたが、アメリカの頃の話は石元先生とされましたか?

三好:ほとんどしてない。娘がサンフランシスコで生まれたと言ったら、「おっ、一緒だ」っておっしゃって、自分と同じ生まれ故郷ということで、娘をとても可愛がってくれたくらいですね。あと、シカゴの写真屋さんの話があって。「セントラルカメラ」という写真用品店があるんですよ。私はアメリカでの撮影の途中で、そこの看板を見つけて入って、8×10のトライX(フィルム)を買いました。それで店の人に「日本人か」って聞かれてちょっと話していたら、そこの先代のオヤジが出てきて「日本人のヤス・イシモト知ってるか?」と聞かれて「もちろんだ」ってやりとりをしました。帰国してから、石元さんにセントラルカメラ行きましたよって話したら、おお!とか言ってたけど、アメリカでどこ行ってた、何してんだとか具体的なことは話しませんでしたね。「今何してるんだ」とかいうことは、奥さんが亡くなってから、ご自宅に行くと必ず聞かれましたけど。

高橋:三好さんは何を撮影しているかお話するんですか?

三好:そう。そうすると、おー、そうかという感じで言われて。それから会うと、とにかく、世の中の不満をずーっと喋っていました。

高橋:世の動向にはいつも興味をお持ちでしたね。PGIでもよく話していました。

アメリカの話で聞きたかったのですが、去年からアメリカでブラックライブズマター(BLM)が起こっています。それで石元先生の黒人の少女が星条旗を両手に持って立っている写真を思い出しました。白人の女性たちが振り返って見ている。シカゴはBLMの議論の中心地の一つでした。石元先生は日本人だったからこそ、あの自然な距離感で、その場に溶け込んで撮影ができたのかと思いました。それともビジュアル的に見ていたと思いますか?

山崎:そうね、黒人と白人とバランスを意識して同等に撮ってたと思います。

三好:差別意識は完全になかったと思います。マーヴィン・ニューマン[16]と共作の映像作品[17]でも撮っていますね。

山崎:有色人種同士のシンパシーはあったのかな。シカゴ時代にジャップって呼ばれたり、瓶を割ってそれで攻撃されそうになったりもしたと聞いたことがありましたね。

高橋:1962年の『世界写真年鑑』[18]に先生のコメントとして「アメリカでは大なり小なり、あるいは好むと好まざるにかかわらず、白人と黒人の問題がある。シカゴも、もちろん例外ではない。それは政治的、社会的な大きな問題から、日常茶飯事にまで及んでいる。しかし、これは多分、じかに皮膚で感じとらなければ、はっきりとはわからないことかもしれない。」という記述があって、これがアメリカの人種問題に対する偽らない先生の姿勢なんだろうなと思いました。

山崎:有色人種は「Colored」と一括りにされて、白人とは生活が全然別になっていたというのは、社会背景として自然に写ってるし、石元先生はそこに鈍感なわけなかったと思いますよね。当然のように意識して、それが自然にビジュアルと結びついてる気がします。

[16] Marvin E. Newman (1927– ) 写真家。インスティテュート・オブ・デザインでは石元と共に学び、その後、長きにわたり友人関係であった。http://stephendaitergallery.com/artists/marvin-e-newman/

[17] 石元泰博、マーヴィン・E・ニューマン 「ザ・チャーチ・オン・マックスウェル・ストリート」 1951 年

[18] 平凡社、1962年

日本 c.1950s–60s ©Kochi Prefecture, Ishimoto Yasuhiro Photo Center

——奥様の滋さんのこと

山崎:石元先生は、シカゴでは毎日8時間くらい歩き回って撮って、滋さんの勤め先、「S.H. MORI」[19]に立ち寄って、一緒に家に帰って食事、食事が終わったら、その日に撮影したフィルムを現像する…という生活だったと聞いてましたが、他の遊びや行楽を一切せず、1958〜61年のシカゴ時代はそうやって時間を費やしていたという、そのあたりがすごいですよね。潔癖というか。北品川のマンションでも同じようにされてましたからね。奥様が倒れた時は、食事終わって話そう、一服しようとしたら、倒れられたでしょう。あの時は後悔されたみたいでした。もっとゆっくり時間とって話せばよかったって、奥様が亡くなられて一週間くらい経った頃、そうおっしゃってました。

高橋:それでも多くの夫婦の形より一緒に時間を過ごしていますね。展示作業をしていると先生がみえて、必ず最後に滋さんに、どう?って聞いて。滋さんが何か意見をおっしゃると、先生がそうだねって。

山崎:そうですね。二人でじーっとご覧になって。私にとっては、怖いのは奥様でした(笑)。「あなた、これ違うわよ」とか言われるから。竹中工務店での展示(「石元泰博写真展 都市への視線」ギャラリー・エー・クワッド、2005年)の時は、約100点、私がセレクトしたんですけど、オープンの日に滋さんから「ナイスハンギング」って言われて、安心したのを覚えています。

石元泰博写真展「都市への視線」展覧会カタログ

[19] シカゴにあった日本美術を扱うギャラリー

——話すこと、教えること

高橋:先ほど三好さんから、石元先生のお宅でよくお話しされたという話題が出ましたが、先生がいろいろお話しされるようになったのはお歳を召してからですか?

山崎:そうですよね。80歳過ぎてからですかね。

2000年代だったと思いますが、日本大学芸術学部の芸術祭で学生の前で登壇することになって、その時も快く話してくださいました。学生の質問にも全部答えてましたね。変にわかったようなこと言われると「もういい」ってなっちゃう方でしたけれど、純粋にわからなくて質問してくる人に対してはすごく優しかったですね。

北品川の自宅でシカゴ時代のことを話す石元氏(2010年) 撮影:山崎 信

高橋:教えることについてはどう思っていたんでしょう。桑沢デザイン研究所や東京造形大学で教えていらっしゃいました。

山崎:嫌いじゃなかったんじゃないかな。

相手を交えて話すとなると、先生は喜んで話してましたよ。一方通行ではなく、相手の立場も考えて、相互の会話を大事にする方でした。

高橋:シカゴで先生ご自身が学んだ方法がそうだったんでしょうね。

三好:ただ、私には教師を辞めた時の話もしてくれた。ここは自分のいるところじゃないとは言ってました。

高橋:アメリカと日本では教育のあり方や学生の態度が大きく違っていたこともあるかもしれませんね。

カメラを置いた日のこと、デジタルのこと

高橋:三好さんは、石元先生がカメラを置くと決意された時にお話を直接聞いたとも伺いましたが、どのような感じだったのですか?

三好:2008年の正月に、「三好くん、今年からカメラ置いた。」って言われました。

山崎:その前に目の手術をされていたから、もうダメだというようなことはおっしゃってましたよね。

高橋:三好さんが聞いた時は寝耳に水だったんですか。

三好:いや、石元さんのことを見ていて、うすうす会話でもわかってたし、あ、こういう幕引きの仕方をするんだなって。どちらかといえば自分の未来を見ているような感じで見ていたかな。ショックでもなく、あぁ、そうですかという感じだった。

あと、最後の頃はデジタルの話をしたことがある。「どう思う?」って聞かれて。石元さんは疑問に思っていることがあると必ず相手に問いかける。最初から決めつけることもないし、自分はこう思うけど、どう?という聞き方ではなくて、ストレートに「どう思う?」って聞く人だった。だから私は、石元さんと話すときは、あくまで話しかけてきたことに対して答えるという姿勢に徹してました。

高橋:デジタルのことについては、三好さんはどう答えたんですか?

三好:私は、銀塩の写真とデジタルの写真は違うと思いますって言った。石元さんもそうだよね、違うよねって。その時のデジタル写真についての話は、私の中にも印象的に残っていて、石元さんもデジタルに対して反応はしていたし、試したと思う。でも使い続けることはしなかったでしょう。コレとアレは別物だと言っていた。

高橋:石元先生はデジタルカメラを試したりしたんでしょうか?

三好:好奇心はあったと思うけど、試していた形跡はなかったような気がするな。でも石元さんが作品に見出して向かっていた方向性を考えると、興味があったらやっていく人だったと思います。奈良原(一高)さんや、川田(喜久治)さんも、葛藤もあったと思うけれど、新しいものへ、次へ行くっていう決断なんだろうと思う。私はデジタルはやらないけど、そういう姿勢は、私自身も理解してるし、決して否定してるわけじゃない。そういう意味では石元さんは、奈良原さんや川田さんの意識に近かった気がする。メールだけでもいいからパソコンやらなきゃって、自宅にパソコンをセットしていた景色も覚えてますね。

山崎:デジタルカメラは試しに使ったという話も聞いたことがありましたけど、デジタルで作品を制作しようという気にはならなかったんでしょうね。あと10歳若かったら、やっていたかもわからないけど。苦しかったんだと思いますね、きっと。周りがどんどん変わっていくのに、自分は肉体的に、例えば目のことも足腰のことも、アナログが手に負えなくなってきて。「多重露光」のシリーズは特に、デジタルでいじったら本当はもっと早くできたって思ってたかもしれないし、やりたかったんじゃないかと思いますね。

——海外における評価

高橋:ところで、海外での石元作品の評価については、山崎さんはどう見ていましたか?晩年には石元先生の作品寄贈にも積極的に携わられていました。

山崎:石元先生はニュー・バウハウスで写真を学んで、それから日本に来て、ある意味でどの時代でも日本の写真界には居場所がなかったと思うし、今でも位置づけが難しい作家だと思うんですよ。海外の評価がどうかっていうのは大切なんです。だから、コレクションとしてヒューストン美術館と、バウハウス資料館に作品が入った[20]ことはよかったと思いますね。

ヒューストン美術館[21]で石元展[22]をしてくださった学芸員の中森さん[23]と話した時には、その時点ですでにヒューストンには30数点収蔵されていました。

当時のヒューストン美術館の写真部長だったアン・タッカー[24]さんは——99年のシカゴ美術館での個展はヒューストン美術館にも巡回してアンさんが担当者だったのですが——その時のことがあったので、好意的に見てくださっていたと思います。ヒューストン美術館にはハリー・キャラハンが100点入っていたし、アーロン・シスキンや、アーヴィング・ペンも入ってた。だから先生の作品も100点くらいになるように寄贈して、コレクションしていただいた方がいいんじゃないですかって提案したんですね。私は、国内だけでなく、海外にも作品を残して評価を受けるべきだと思ったんです。特に生まれ故郷でもあるアメリカに。それで中森さんが収蔵作品を実見するために来てくださって。

結果的に、ヒューストン美術館では一部の作品を購入した上で、その他の作品の寄贈を受けてくださったんですね。だから石元先生も喜んで、プリント一枚一枚にサインも入れたんですよ。

高橋:バウハウス資料館への寄贈はどのような経緯だったんですか?

山崎:石元先生は昔からバウハウスで自分がどう評価されたかをずっと気にかけてらしたんです。それを何か手伝えないかと思って、ドイツ語のできる知人に頼んで、石元作品を寄贈したいと考えているけどどうかと、ドイツ語で手紙を出したんですね。そしたら英語で、歓迎するという返事が返ってきて。先生には「桂」の作品から30点ではどうですかと提案したんですけど、なぜ「桂」かというと、バウハウスは建築を芸術の頂点と考えていた学校だったし、先生は1953年に桂離宮を撮った時、ミース[25]のレイクショア・ドライブ・アパートメントを重ねて見ていたでしょ?それで「桂」を提案したんです。それから先生と一緒に選んでいくうちにだんだん増えて、結局55点、寄贈しました。館長からお礼の手紙がきて、石元先生はそれを握りしめて喜んでいらしたんですよ。手紙が届いた時、ちょうど怪我で入院されていたんだけど、お見舞いに来た方たちに「バウハウスから手紙が来た」って喜んでお話しされてましたね。私もそれを見て本当に嬉しかったです。寄贈したプリントはバウハウス資料館でも展示[26]してくれて。

高橋:サンドラ・フィリップス[27]が、日本の写真の調査の中で、写真家としてだけでなく、石元先生が日米の架け橋として展覧会の監修などに携わっていたことについて、もっと評価されるべきとおっしゃっていました。

山崎:そうですよね。先生は日本で評価されてないって不満をおっしゃることも多かったです。1950年代にアメリカから日本に来て、センセーショナルだったと思うけど、そこでの疎外感をずっと感じていたと思います。

日本 c.1950s–60s ©Kochi Prefecture, Ishimoto Yasuhiro Photo Center

[20] 晩年、ヒューストン美術館(The Museum of Fine Arts, Houston)とベルリンのバウハウス資料館/造形美術館(Bauhaus-Archiv/Museum für Gestaltung)に作品がコレクションされた。

[21] The Museum of Fine Arts, Houston. 写真部門は長年Anne Tucker氏がシニアキュレーターを務め、石元とも親交があった。

[22] “Katsura: Picturing Modernism in Japanese Architecture, Photographs by Ishimoto Yasuhiro” The Museum of Fine Arts, Houston 2010.6.20–9.12

[23] 中森康文 ヒューストン美術館写真部門キュレーター、ミネアポリス美術館写真ニューメディア部門長を経て、2018年より、テート・モダン、シニアキュレーター(ロンドン、イギリス)。2010年、ヒューストン美術館にて「Katsura: Picturing Modernism in Japanese Architecture, Photographs by Ishimoto Yasuhiro」をキュレーションした。

[24] Anne Wilkes Tucker ヒューストン美術館キュレーター(1976–2015年在任)。ニューヨーク近代美術館にてジョン・シャーカフスキー(John Szarkowski)に学び、ヒューストン美術館では数多くの展覧会を手掛けた。また、早くからコレクターの育成にも力を入れ、美術館のコレクションを構築するするのに大きく貢献した。日本写真の歴史を見せた「The History of Japanese Photography」展(2003.3.2–4.27)をキュレーションしている。

[25] Ludwig Mies van der Rohe(1886–1969年)ドイツ出身の建築家。バウハウスの第3代校長。

[26] “Katsura Imperial Villa” Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung ベルリン ドイツ 2012.1.18–3.12

[27] Sandra Phillips サンフランシスコ近代美術館、写真部門名誉キュレーター。日本の写真にも造詣が深く、サンフランシスコ近代美術館において、東松照明や森山大道の個展を開催。2016年には「Japanese Photography from Postwar to Now」として空蓮坊の谷口昌良氏の寄贈によるコレクションを中心に日本写真の展覧会を行なった。

——人柄と作品

山崎:こうして話しているような「人となり」の話って、バイオグラフィーには、なかなか入らないかもしれないけど、作品と直結している人格の話なんですよね。物故作家の「人となり」というのは、作家亡き後の作品の理解にもつながるから、二人三脚で歩んできた人たちの話を聞いて、展示のための資料として作品と一緒に残していく活動が盛んになってほしいと思いますね。

高橋:オペラシティと写真美術館での展示で、改めて人柄がプリントに出ることを再確認しました。それもあって山崎さんと三好さんにお話を聞いてみたいと思ったんです。お二人それぞれ、印象に残っている話はなにかありますか?

三好:突然「このプリント買うよ」と言われたことがあった。そんなことできませんって言ったら、じゃあトレードしようって。あと印象に残ってるのは、PGIで会って話していたら、突然、暗室に入るって言って帰って行ったことと

か。すべてのことにおいて納得する生き方をしている人だなって。そういうところは親父みたいで、教わるところがあった。良い意味で古い生き方をしていた人だったなと思います。

山崎:本当に実直でしたよね。何かあったときに言い訳になるようなことは最初からしなかった。真面目を貫くって大変なことだから。そこに嘘とか方便とかニュアンスというものはないんですよね。

印象深いのは、大阪での展示にみんなで行った時のこと。夕食に道頓堀で鍋のお店にお連れしました。石元先生は美食家で、北品川に住んでいた頃はよく「なだ万」でお食事をご一緒したりしてたんですが、私、先生が他の方と鍋をつついたことがないって知らなかったんですね。おそらくアメリカ人的な感覚なんだと思いますが。でも先生は一緒に召し上がってくださいました。気遣っていただいて恐縮しましたね。

写真家に関しては新作を作っていく人、上手いとか下手とかそういうことではなくて、やり続ける人間を信用してたと思いますね。その点は、一人の作家という意識がすごく強い。弟子は取らないし、撮影の時はプロのアシスタントを雇う。厳しい人でした。私がそばにいられたのは運がよかったし、あんなに優しい人はいないと思ってます。PGIやそれ以外での写真展も20回近くもやらせていただいて、本当にありがたかったですね。

三好:私は常日頃学生たちに、石元さんの写真の大きさについて話しています。インターネットでも石元さんの作品見れちゃう時代だから「ネットの画像でも写真集でもないんだよ、どこでもいいからプリントを見なさい」とも言っています。そうすると先生のプリントを見た学生が、「実際のプリントを見て初めて先生が言っていた大きいという意味がわかりました。サイズじゃないんですね。 」って言うんですよ。そういう若い人たちの反応を見ていると、石元さんのやってきたことが、今に繋がっているんだなって感じます。

高橋:写真の「大きさ」っていうのはよくわかります。例えば『シカゴ、シカゴ』の写真集はテーマ別にカテゴライズされていますが、それらを解体して展示してもひとつの流れができますし、今度の展示では、シカゴや東京、桂など様々なシリーズを一堂に展示しますけど、それでもひとつの世界になる。

山崎:ストーリーがないから一点でも成立するんでしょうね。シンボリックということでもないし、内容が大きいんでしょうね。

三好耕三(みよし こうぞう)

1947年千葉県生まれ。1971年日本大学芸術学部写真学科卒業。

1970年代に写真家としてのキャリアをスタートさせ、1981年から8×10インチ判の大型カメラでの撮影を始める。2009年からは16×20インチの超大型カメラに持ち替え、旅と撮影を続けている。一会の傍観者として真摯な視線で、旅の途上で出会う光景に対峙する作風は、国内外ともに高い評価を得ている。

山崎 信(やまざき しん)

1954年東京生まれ。1977年日本大学芸術学部写真学科卒業。1979年日本大学芸術研究所修了。1979年フォト・ギャラリー・インターナショナル(現PGI)入社。2010年3月までディレクターを務める。同年4月、株式会社フォトクラシックを設立。現在、同社代表取締役。東京国立近代美術館 購入委員会評価員(2020年度)